殡葬行业现状:被低估的刚需市场

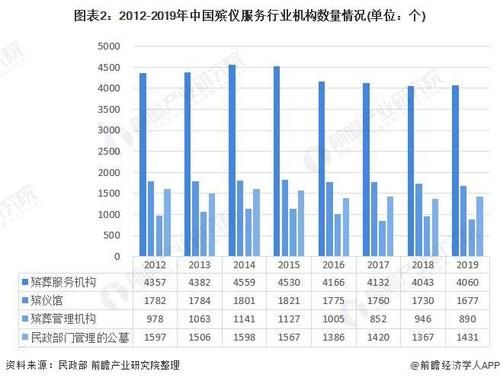

殡葬行业常被贴上“冷门”“晦气”的标签,却拥有年均千亿级市场规模。民政部数据显示,中国每年死亡人口约1000万,火化率接近60%,仅火化环节就带动300亿元直接消费。更值得注意的是,随着老龄化加速,死亡人口将在2035年前后达到峰值,行业规模有望突破5000亿元。

政策松绑:从“限制”到“规范”的红利期

过去殡葬服务由民政系统垄断,2018年起《殡葬管理条例》修订草案明确社会资本可参与殡仪、安葬、祭扫全链条。2023年多地试点“生前契约”制度,允许企业提前锁定客户需求,这相当于为民营机构打开了预售型现金流入口。

- 土地审批:公益性公墓与经营性公墓用地指标分离,后者可通过招拍挂获取

- 价格管制:告别“一刀切”,改为“政府指导价+市场调节价”双轨制

- 外资准入:自贸区试点允许外资控股殡葬服务企业(股比可达70%)

消费升级:Z世代如何重新定义“最后一程”

当90后开始为父母操办后事,他们提出的需求让传统从业者措手不及:

“为什么骨灰盒不能是北欧极简风?”——某电商平台数据显示,2023年定制款骨灰盒销量同比增长240%,其中莫兰迪色系最受欢迎。

“能否把追悼会开成沉浸式音乐剧?”——上海已有企业提供全息投影技术,让逝者“亲自”朗诵生前写下的诗。

这种变化倒逼行业升级:从卖墓地转向卖记忆、卖体验、卖情感链接。

技术颠覆:数字永生与太空葬的千亿新赛道

数字殡葬:低成本高复购的“元宇宙”

通过3D建模+AI语音合成,逝者可在虚拟空间“永存”。某头部企业推出的“数字祠堂”年费仅365元,却带来85%的续费率,远超传统墓地20年一付的模式。

太空纪念:富人的“星辰大海”

SpaceX合作商Celestis已将200份骨灰送入地球轨道,单价1.2万美元起。国内初创公司“星葬科技”计划2025年发射搭载1000份纪念芯片的卫星,预计营收超2亿元。

下沉市场:县域经济的隐秘金矿

当一线城市墓地均价突破10万元/㎡,县域市场正以年均30%增速逆袭:

- 成本优势:县城公墓土地成本仅为城市的1/20,却能卖出城市1/3的价格

- 观念红利:土葬改革区对壁葬、花坛葬接受度反而更高(政策补贴可达2000元/例)

- 连锁模式:某河北企业通过“标准化殡仪超市”在县域复制,3年扩张至47家门店

投资逻辑:哪些环节能诞生独角兽?

殡葬行业看似分散,实则存在高壁垒、高毛利、弱周期的黄金三角:

| 细分赛道 | 毛利率 | 政策风险 | 爆发潜力 |

|---|---|---|---|

| 生前契约 | 65% | 低 | ★★★★★ |

| 宠物殡葬 | 70% | 极低 | ★★★★☆ |

| 环保葬(树葬/海葬) | 55% | 中 | ★★★☆☆ |

| 殡仪电商 | 40% | 高 | ★★☆☆☆ |

资本已悄然布局:2023年福寿园收购生前契约平台“彼岸”,估值达18亿元;红杉资本领投宠物殡葬品牌“宠安”,A轮即获3亿元融资。

普通人如何切入?三种低风险路径

路径一:殡仪服务师培训

人社部新职业“殡仪服务员”考证费仅1800元,一线城市持证人员月薪可达1.5万-2万元,且供不应求。

路径二:县域殡仪用品经销商

通过代理品牌骨灰盒、寿衣,利用熟人经济获客。某安徽经销商透露:“进价200元的骨灰盒,在村里能卖到800元,关键是人情溢价。”

路径三:数字遗产管理

帮助客户整理微信聊天记录、制作电子相册,按套餐收费(199-999元)。深圳创业者“记忆保管所”已服务超5000个家庭,复购率主要来自周年祭日更新需求。

终极拷问:这个行业到底有没有“道德困境”?

殡葬业常被质疑“发死人财”,但从业者用数据回应:日本殡葬巨头镰仓灵园的客户NPS(净推荐值)高达72,超过苹果公司的67。当服务真正解决“如何体面告别”的痛点时,商业与伦理并非对立。

正如一位90后殡葬创业者所说:“我们不是卖死亡,而是卖‘让生者继续好好生活’的勇气。”这个行业的前景,藏在人们对生命尊严越来越高的定价里。

评论列表