煤化工到底还能火多久?

“**煤化工是不是夕阳产业?**”——这是投资者最常问的一句话。答案是否定的。全球一次能源结构仍以化石能源为主,而我国“富煤、贫油、少气”的资源禀赋决定了**煤炭在未来三十年内仍是化工原料的主力**。区别在于,传统焦化、电石路线会逐步让位于**高端化、差异化、低碳化**的新工艺。

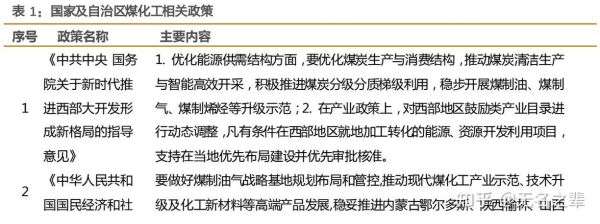

政策风向标:双碳目标下的“紧箍咒”还是“助推器”?

国家层面已明确:**现代煤化工项目不再单纯以规模论英雄,而是以碳排放强度为核心指标**。这意味着:

- **煤制烯烃、煤制乙二醇**等项目必须配套CCUS(二氧化碳捕集、利用与封存);

- **煤制油**转向特种燃料、航空煤油,而非普通柴油;

- **煤制天然气**被限定为调峰保供的“战略备胎”。

一句话:**谁能把每吨产品的碳排放降到行业基准值以下,谁就能拿到新船票**。

技术路线图:三条赛道谁主沉浮?

1. 低碳升级赛道——“老树开新花”

传统煤气化装置通过**废锅流程改水冷壁、激冷流程改辐射锅炉**等改造,可将能效提高5%~8%。别小看这5%,一套年产60万吨烯烃的装置每年就能**节省标煤12万吨**,对应减少碳排放30万吨。

2. 高端材料赛道——“从黑色煤炭到白色纤维”

煤基可降解材料(PGA、PBAT)正在复制煤制烯烃十年前的爆发路径。以内蒙古某示范项目为例:

- 原料煤→合成气→草酸二甲酯→乙醇酸甲酯→聚乙醇酸(PGA);

- 产品附加值**从每吨不足千元跃升至三万元以上**;

- 碳足迹比石油基路线**低40%以上**。

3. 氢能耦合赛道——“煤都变氢都”

在榆林、宁东等化工园区,**煤气化炉与可再生能源电解槽“同框”运行**:白天光伏弃电制氢补充合成气,夜间煤炭兜底保稳定。这种“灰氢+绿氢”的混合模式,让**吨氨综合能耗降至38吉焦以下**,已接近天然气制氨水平。

经济性账本:油价、碳价、电价的三重博弈

煤化工项目最怕什么?——**原料煤价格暴涨、产品价格暴跌、碳排放成本激增**。2023年真实数据给出参考答案:

- 当布伦特油价**高于65美元/桶**时,煤制烯烃现金流为正;

- 当全国碳价**突破80元/吨**时,未配套CCUS的煤制油项目将亏损;

- 当绿电价格**低于0.2元/千瓦时**,电解水制氢成本可与煤制氢竞争。

结论:**煤化工企业必须学会“三角平衡术”**——锁煤价、锁电价、锁碳价。

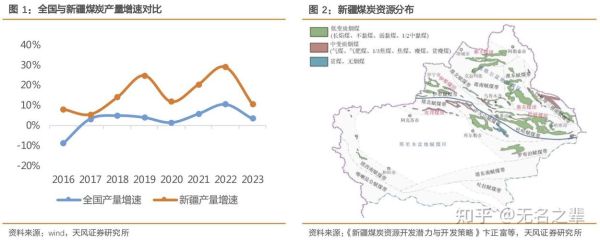

区域版图:谁在悄悄改写产业地图?

过去十年,煤化工项目扎堆西北。现在,**三个新变量**正在重塑布局:

- 煤炭指标置换:山东、安徽等耗煤大省通过关停焦化厂,腾出指标发展煤基新材料;

- 绿氢资源富集度:宁夏、甘肃凭借风光资源,吸引东部企业把“氢头煤尾”项目搬过来;

- 港口运输半径:广西、福建利用进口低价煤炭,发展面向东南亚市场的煤基化学品。

投资避坑指南:五个必须问自己的问题

1. **我的工艺包是否通过石化联合会72小时标定?**没有权威认证,银行不会放款。

2. **项目所在园区是否纳入国家煤化工产业示范区?**非示范区拿不到能评指标。

3. **CCUS封存地址距离装置超过200公里了吗?**每增加100公里,成本上升15%。

4. **下游客户是否愿意签三年以上的长协?**价格波动期,现货市场就是“绞肉机”。

5. **团队里有没有既懂煤气化又懂碳交易的人?**复合型人才缺口高达80%。

未来十年,煤化工的“第二增长曲线”藏在哪里?

答案在**“煤+电+氢+碳”的四维协同**:

- 用煤矿塌陷区建设光伏电站,绿电直供化工装置;

- 将煤化工副产高浓度CO₂卖给油田驱油,**碳源变财源**;

- 把合成氨装置改造成可再生能源调峰电站,**化工罐当储氢罐**。

当这些场景从PPT变成现金流,煤化工就不再是“高碳”代名词,而是**零碳产业链的关键节点**。

评论列表