易货行业现状:从边缘到主流

过去十年,易货在中国从“以物换物”的小圈子,成长为拥有超4000家平台、年撮合交易额突破2000亿元的独立赛道。商务部流通业发展司最新报告显示,2023年易货贸易增速达27.8%,高于同期社会消费品零售总额增速近20个百分点。为什么突然火了?答案藏在企业去库存、现金流紧张、跨境支付受阻三大痛点里。

谁在推动需求?三类典型画像

- 制造业工厂:库存积压占压资金,用成品换原材料,直接降低采购成本15%-30%。

- 连锁餐饮:用餐券置换广告位,既锁客又省现金,单店年均节省推广费12万元。

- 跨境电商:美元回款慢,用海外仓滞销品换本地物流仓储服务,缩短账期60天。

这些场景的共同点是:交易双方都有“非现金需求”且价值可量化,易货恰好提供了精准匹配。

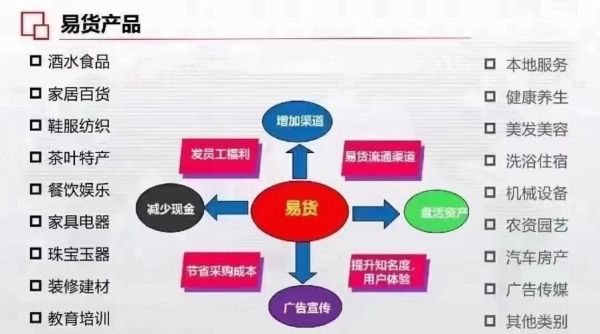

盈利模式拆解:平台、企业、个人各赚哪份钱?

1. 平台方:三重收入模型

• 交易佣金:按撮合金额3%-5%抽成,头部平台月流水过亿;

• 会员年费:企业会员年费1万-10万元,享受优先匹配、信用背书;

• 数据增值:将企业库存数据脱敏后卖给金融机构,用于动产质押风控。

2. 企业方:利润藏在成本里

某山东机械厂用200台滞销设备换了价值600万元的钢材,若按现金采购需支出680万元,隐性利润80万元,还节省了17%增值税现金流。

3. 个人玩家:小众但暴利

二手奢侈品店主用5个9成新爱马仕包换得12瓶茅台生肖酒,三个月后以每瓶溢价40%售出,净利润超8万元。

政策红利:国家为什么鼓励易货?

2024年《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》首次提出“支持易货贸易试点”,海南、深圳前海已落地“易货贸易外汇监测系统”,允许企业用“易货额度”替代美元结算。这意味着:

• 出口退税可走“易货报关”通道,退税周期从3个月缩至7天;

• 跨境易货可规避汇率波动,2023年山东某轮胎企业通过易货出口东南亚,减少汇兑损失120万美元。

风险预警:三个坑90%新手会踩

- 估值陷阱:某白酒品牌用市场价1000元/瓶的酒换广告,实际渠道价仅400元,表面赚实则亏。

- 税务红线:易货属于“视同销售”,需按公允价值缴纳增值税,未开票交易面临补税+罚款。

- 交付纠纷:2023年上海某案例,A公司用家具换B公司酒店住宿券,B公司倒闭导致券无法兑付,最终A公司损失货值70%。

未来五年:三大趋势决定生死

趋势一:数字化穿透

区块链溯源+AI估值将解决“货不对板”难题,蚂蚁链已试点“易货智能合约”,货物验收后自动触发数字人民币结算。

趋势二:垂直化深耕

通用平台流量红利消失,细分领域(如医药临期库存换检测设备)将出现年GMV百亿级独角兽。

趋势三:跨境易货爆发

RCEP成员国关税减免清单扩大,东南亚成为中国库存商品最大易货目的地,2025年规模或突破500亿元。

普通人如何切入?三步行动清单

第一步:盘点可易货资产

用Excel列出库存、闲置设备、预付卡等,标注现金价值、保质期、变现难度三项指标,优先处理变现难度高但保质期长的资产。

第二步:选择靠谱平台

验证三要素:

• 是否接入央行征信系统;

• 是否提供第三方资金托管;

• 是否有线下交割验收服务。

第三步:设计交易结构

参考“30%现金+70%易货”混合模式,例如用滞销服装置换商场展位时,要求对方支付30%现金覆盖物流成本,降低风险。

终极拷问:易货是风口还是泡沫?

看两组数据:中国工业企业存货总额已超10万亿元,而易货渗透率仅2%;美国易货协会统计,经济衰退期易货交易额增长逆周期上涨35%。答案显而易见——这不是风口,是经济周期的“减震器”。当现金为王的时代过去,易货将成为企业资产负债表里的“隐形现金池”。

评论列表