车险市场现状:增长放缓还是结构升级?

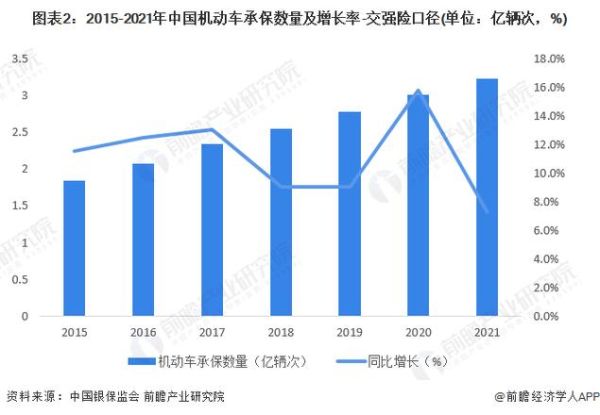

过去十年,中国车险保费收入从不足五千亿元跃升至接近九千亿元,但2023年增速首次跌破4%。**增长放缓≠需求萎缩**,而是“增量转存量”的信号。三大特征正在重塑行业:

- **新能源车渗透率突破35%**,带来单车保费30%以上的溢价空间;

- **UBI(按里程付费)保单**在一线城市试点,用户续保率提升12个百分点;

- **中小险企亏损面扩大**,行业集中度CR5升至78%,马太效应加剧。

政策与技术双轮驱动:未来五年三大确定性

1. 新能源专属条款全面落地,保费定价逻辑被颠覆?

**答案:是的。**2024年新版《新能源汽车商业保险示范条款》将三电系统、自燃、充电桩损失全部纳入主险,**单车平均保额上浮25%**。同时,电池衰减系数被引入定价模型,**行驶里程低于1万公里的车辆保费最高可下调20%**。这意味着“少开车少交钱”从营销话术变为精算规则。

2. 车险综合改革2.0会砍掉中介佣金吗?

**答案:不会一刀切,但挤压空间。**监管正在试点“直销渠道报备制”,允许险企在官网/APP自主定价。**头部公司已把电网销占比提升至45%**,而传统中介渠道费率从15%压缩至8%。**未来三年,掌握车主数据的平台(如主机厂、充电运营商)将分食30%以上市场份额**。

3. 自动驾驶技术会让车险消失吗?

**答案:不会消失,但责任主体转移。**L3级以上自动驾驶事故中,**车企承担不低于70%的赔偿责任**。特斯拉在美国已推出“保险即服务”(Insurance-as-a-Service),保费直接与FSD系统版本挂钩。**预计到2030年,中国将出现“车企+险企”合资的自动驾驶责任险,单均保费可能突破5万元**。

用户行为变迁:Z世代车主的投保决策链

95后车主占比在2025年将达40%,他们的需求呈现“三不要”:

- **不要复杂条款**:偏好“一键投保”的极简产品,**健康告知式问卷替代传统验车**;

- **不要固定套餐**:38%用户愿意按天/周购买短期险,**节假日自驾游场景险销量年增200%**;

- **不要事后理赔**:要求“出险即垫付”,**头部险企已接入4万家4S店直赔网络**。

险企突围路径:数据、生态、场景的三角战

数据维度:从“车”到“人”的定价革命

**驾驶行为数据**成为核心资产。平安车险通过OBD设备采集急刹、超速等200+维度数据,**高风险用户识别准确率达92%**。下一步,**主机厂座舱摄像头数据**(如疲劳驾驶频次)可能被纳入风控模型。

生态维度:抢占“车生活”入口

人保财险与国网合作,**在充电桩植入保险购买入口**,用户扫码充电即弹出“2元保50万”的临时三者险。这种**碎片化场景嵌入**使获客成本降低60%。

场景维度:事故救援的即时响应

太保推出“视频理赔”服务,**通过小程序远程定损,平均结案时间从3天缩短至11分钟**。未来可能整合**无人机现场查勘**,山区事故处理效率提升5倍。

中小险企的生死局:差异化还是出局?

在巨头挤压下,区域型险企有三条活路:

- **深耕垂直场景**:如专注网约车营运险,**通过动态保费(根据接单量浮动)实现盈利**;

- **绑定地方产业链**:与地级市汽配城合作,**事故车辆优先使用本地维修厂,配件成本降低18%**;

- **反向定制产品**:针对老年车主推出“低速代步车专属险”,**保费仅为传统产品的1/3**。

国际镜鉴:美国车险市场的今天是中国明天?

美国Progressive保险公司通过Snapshot设备积累1500亿英里驾驶数据,**实现保费差异化定价后,综合成本率降至93%**。其经验表明:**数据规模>算法先进性**。中国险企若想复制成功,需解决**主机厂数据垄断**问题——目前比亚迪、蔚来等已拒绝向第三方开放电池健康数据。

终极追问:车险还是一个好生意吗?

从财务视角看,**行业平均承保利润率仅1.8%**,但**车险作为高频交互的入口,其衍生价值被严重低估**。例如:

- **UBI数据反哺二手车金融**,平安银行据此推出“电池残值贷款”;

- **事故维修导流至自营钣喷中心**,人保财险2023年维修收入突破50亿元;

- **车主信用体系延伸至生活缴费**,太保用户可用保费积分抵扣水电费。

**车险正在从“赔钱业务”进化为“用户运营基础设施”**。谁能把保单数据转化为持续的服务收入,谁就能穿越周期。

评论列表