什么是综合管廊?为什么它突然成为热点?

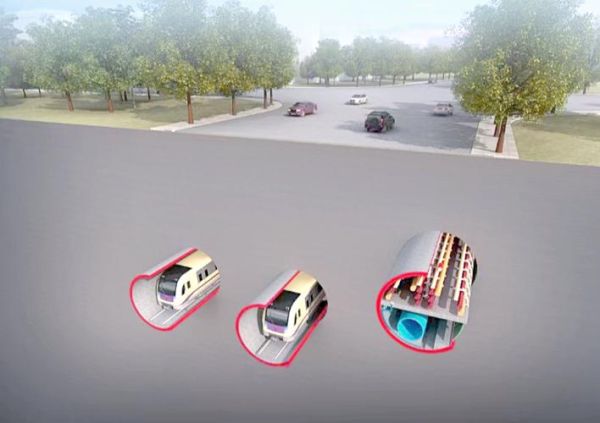

综合管廊,又称“共同沟”,是把电力、通信、燃气、给排水、热力等多种市政管线集中敷设在同一地下隧道内的城市基础设施。过去,管线各自为政,反复开挖路面;如今,一条管廊即可容纳所有“生命线”。国家层面连续五年写入政府工作报告,叠加“十四五”期间每年超千亿级投资,让它迅速站上风口。

城市地下综合管廊值得投资吗?先看三大硬指标

1. 政策红利:从中央到地方层层加码

- 中央财政补贴:每公里最高可获万元级补助,部分省份再叠加配套资金。

- 强制入廊:新建道路同步建设管廊,老管线改造必须“应入尽入”。

- PPP模式:财政部示范项目库中,管廊项目占比逐年上升,社会资本退出机制更成熟。

2. 经济账:一次性投入 vs 长期收益

疑问:动辄每公里上亿元,多久能回本?

答:以长三角某示范段为例,直接收益(管线租赁费、维护费)IRR约8%;若叠加减少道路开挖带来的交通延误损失、管线事故率下降、土地增值等外部收益,全生命周期IRR可达12%以上。

3. 技术成熟度:从“示范”到“规模化复制”

过去担心防水、防火、智能监测难题,如今已有成套解决方案:

- 预制拼装技术:工厂预制、现场吊装,工期缩短30%。

- 数字孪生系统:实时感知温湿度、气体浓度,AI预测泄漏风险。

- 阻燃新材料:耐火极限从2小时提升到4小时,满足超大城市需求。

综合管廊发展前景:未来五年三大增量赛道

赛道一:县城城镇化带来下沉市场

住建部最新文件明确,常住人口超20万的县(市)原则上至少建成一条管廊。全国符合条件县城约600个,按平均5公里计算,新增3000公里需求,对应投资规模3000亿元。

赛道二:老旧城区“管廊+海绵城市”打包改造

传统“拉链式”改造成本高、扰民大;将管廊与雨污分流、地下调蓄池同步施工,整体造价可下降15%,政府更愿意买单。广州、青岛已启动试点,预计2025年全面推广。

赛道三:智慧运维衍生服务市场

管廊建成后,每年每公里运维费约80-120万元,包括:

- 机器人巡检:一台机器人可替代3名人工,三年回本。

- 数据资产变现:管线运行数据对保险、能源调度公司具有商业价值。

- 应急抢险:与消防、燃气公司签订保底服务协议,现金流稳定。

投资者最关心的风险与对策

风险一:管线入廊率不足导致收益落空

对策:在PPP合同中设置“最低入廊量”对赌条款,政府承诺保底租赁面积;同时提前锁定电力、三大运营商长期租约。

风险二:技术标准不统一,后期扩容困难

对策:采用模块化舱室设计,预留30%冗余空间;参与地方标准制定,掌握话语权。

风险三:地方财政吃紧,补贴延迟

对策:优先选择长三角、粤港澳财政评级A+以上城市;引入国开行、险资等长期低成本资金,降低对补贴依赖。

结语:抓住窗口期,比选模式更重要

综合管廊已从“要不要建”进入“怎么建得更快更省”阶段。2024-2027年是最后的政策补贴密集期,错过本轮,后续项目将完全市场化竞争。对于社会资本,建议优先选择“投建营一体化+运维锁定”模式,把一次性工程利润转化为持续现金流,才能真正分享城市地下“第二空间”的长周期红利。

评论列表