医疗软件行业前景如何?

市场规模持续扩大,政策与技术双轮驱动。根据《中国数字医疗白皮书》最新数据,2023年国内医疗软件市场规模已突破650亿元,年复合增长率保持在18%以上。国家卫健委“十四五”规划明确提出,到2025年三级医院电子病历应用水平须达到6级以上,二级医院达到4级以上,直接带动医院信息化升级需求。

政策红利之外,技术迭代也在加速。AI大模型、云计算、5G专网、区块链溯源等新技术不断落地,使得远程会诊、智能辅助诊断、药品流通追溯等场景从概念走向规模化应用。未来五年,医疗软件将从“功能满足”进入“价值创造”阶段。

医疗软件有哪些盈利模式?

1. 许可证销售(License)模式

传统但稳健。医院一次性买断软件永久使用权,厂商收取License费用并每年收取维护费。适合高客单价、功能模块复杂的HIS、PACS、EMR系统。头部厂商如卫宁健康、东华医为在此领域市占率超过30%。

2. 订阅制(SaaS)模式

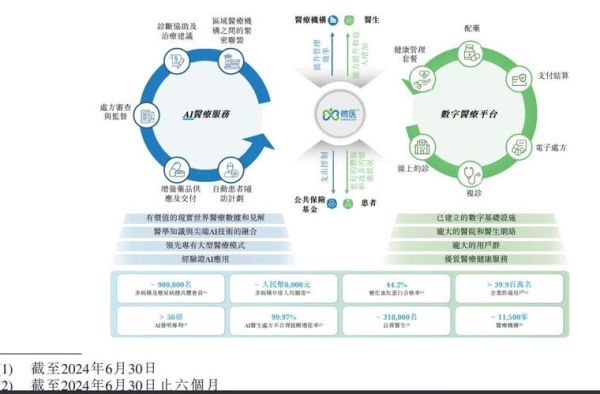

按月/年付费,降低医院一次性投入门槛。云HIS、云LIS、云PACS正在快速渗透基层医疗机构。以“医渡云”为例,其县域医共体SaaS平台单院年均订阅费约8万元,三年续费率高达92%。

3. 按次/按量收费(Usage-based)

AI辅助诊断、影像云胶片、远程心电判读等场景采用“调用一次结算一次”的方式。单次调用费0.5~5元不等,依赖高并发实现盈利。数坤科技的冠脉CT AI产品已覆盖600余家医院,月调用量超百万次。

4. 数据增值服务

在合规前提下,对脱敏后的临床数据进行二次挖掘,为药企、保险、科研提供真实世界研究(RWS)支持。一条高质量随访数据售价可达20~50元。零氪科技凭借肿瘤大数据平台年营收增速连续三年超60%。

5. 平台分成模式

搭建互联网医院、处方流转平台,从药品销售、检验检查预约中抽取5%~15%的交易佣金。平安好医生2023年药品GMV突破120亿元,平台分成收入占比接近45%。

哪些细分赛道最具爆发力?

电子病历智能化升级

政策强制要求2025年前完成电子病历4~6级评审,预计带来300亿元增量市场。AI病历质控、语音录入、智能编码成为刚需。

医保控费与DRG/DIP

国家医保局推进DRG/DIP支付改革,医院急需软件实现精准分组、成本核算。2024年市场规模有望达到90亿元,年增速超35%。

互联网医院与远程医疗

疫情后用户线上问诊习惯固化,2023年互联网医院数量已突破3000家。视频问诊、电子处方、药品配送闭环日趋成熟。

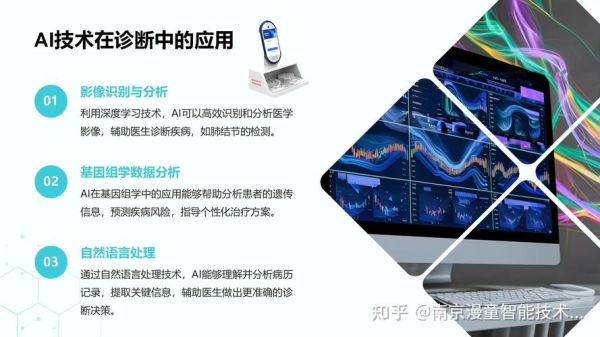

医疗AI影像与辅助决策

肺结节、冠脉、眼底、骨折等AI产品陆续拿到三类证,预计2026年市场规模将突破200亿元。基层医院成为主要增量客户。

进入医疗软件行业需要跨越哪些门槛?

合规壁垒

必须通过《医疗器械软件注册》《网络安全等保三级》《个人信息保护法》等多重认证。单款三类证平均耗时18~24个月,费用800万~1500万元。

医院决策链长

从科室主任提出需求到院长办公会拍板,平均周期6~12个月。需要建立临床+信息科+财务+招标办四维关系。

数据孤岛与接口难题

每家医院HIS、LIS、PACS厂商不同,接口费用动辄数十万。HL7 FHIR、IHE等标准尚未完全统一,集成商话语权强。

创业者如何快速切入?

选择高痛点、低替代场景

例如ICU重症预警、VTE风险评估、围手术期管理等,临床价值高且竞品少,可快速建立标杆案例。

与头部集成商深度绑定

卫宁、创业慧康、东软等已占据医院入口,通过SDK或OEM方式嵌入其产品,缩短销售周期。

采用“软件+服务”混合收费

除License外,提供数据清洗、质控、培训等增值服务,将客单价提升30%以上,增强客户粘性。

未来五年的关键变量

政策:医保支付改革、数据要素流通、AI三类证审批速度。

技术:大模型医疗落地、隐私计算、5G+边缘计算。

资本:二级市场估值回调后,一级市场更关注盈利模型。

谁能率先跑通“临床价值—商业闭环—合规安全”三位一体,谁就能在下一轮洗牌中胜出。

评论列表