一、全球能源转型为何离不开核电?

在“双碳”目标倒逼下,传统化石能源占比必须快速下降,而风电、光伏的间歇性又需要稳定基荷电源托底。**核电凭借近零碳排、年运行小时数超7000小时的优势**,成为多国能源战略的核心。国际能源署预测,到2050年全球核电装机需翻番才能满足净零排放需求。

二、中国核电发展现状与政策红利

1. 装机规模与发电量

截至2023年底,中国大陆在运核电机组55台,装机约57GW,年发电量占全国总发电量约5%。**“十四五”规划明确到2025年核电运行装机达70GW,在建30GW以上**,意味着未来三年年均核准8-10台机组。

2. 地方与产业配套

- 山东、广东、福建等沿海省份将核电写入“十四五”能源规划,配套建设海水淡化、工业供热项目;

- 四川、甘肃等内陆厂址完成初步可行性研究,等待国家重启内陆核电审批。

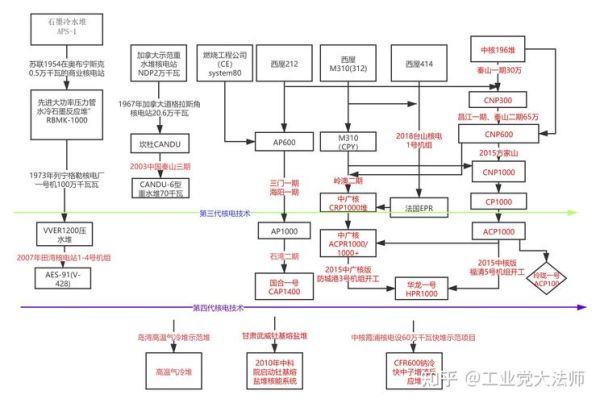

三、核电技术路线全景:三代、四代与聚变

1. 三代压水堆:当前主流

AP1000、华龙一号、VVER-1200等机型已在中国、俄罗斯、印度批量建设。**华龙一号国产化率超90%,造价降至1.6万元/千瓦**,比早期引进的EPR降低30%。

2. 四代技术:高温气冷堆与快堆

山东石岛湾高温气冷堆示范工程2023年12月商运,**氦气出口温度达750℃,可直接为炼化、制氢供汽**;福建霞浦快堆示范工程预计2026年投运,可将铀资源利用率从1%提升至60%。

3. 聚变:终极路线

ITER项目中国承担9%的制造任务,**国内CFETR(聚变工程实验堆)已完成工程设计**,目标2035年建成,2050年前后实现商用示范。

四、经济性再评估:核电还贵不贵?

过去核电常被诟病“造价高、周期长”,但最新数据显示:

- 批量化建设后,三代机组单位造价已接近海上风电;

- 60年设计寿命+延寿至80年,**平准化度电成本(LCOE)可降至0.3元/千瓦时以下**;

- 碳排放交易价格每上涨100元/吨,核电相对煤电的竞争力提升约0.05元/千瓦时。

五、安全与公众接受度:如何破解“邻避效应”?

福岛事故后,中国所有在运机组完成安全改进,**增设移动柴油泵、耐事故燃料包壳等72项措施**。广东惠州、浙江苍南等地通过“公众开放日+科普进校园”,**将项目所在地居民支持率从35%提升至78%**。

六、产业链机会:哪些环节最赚钱?

| 环节 | 市场规模 | 技术门槛 | 代表企业 |

|---|---|---|---|

| 核燃料元件 | 2025年超200亿元 | 锆合金包壳管 | 中核建中、西部材料 |

| 主泵/蒸汽发生器 | 单台机组价值20亿元 | 锻造大锻件 | 上海电气、东方电气 |

| 乏燃料后处理 | 2030年千亿级 | PUREX工艺 | 中核龙瑞、中广核研究院 |

七、未来十年关键问题答疑

Q1:内陆核电何时重启?

湖南桃花江、湖北咸宁已完成设备采购,**一旦国家核安全局发布《内陆核电厂环境影响评估导则》即可开工**,预计2027年前后。

Q2:小型堆能否颠覆行业?

玲龙一号(ACP100)单堆功率125MW,**可为海岛、工业园区提供“核能充电宝”**,海南昌江示范工程2026年投运后,目标电价0.45元/千瓦时。

Q3:核聚变商业化时间表?

根据ITER及CFETR进度,**2040年前后有望建成聚变示范电站**,但燃料氚的增殖技术、材料辐照损伤仍是瓶颈。

八、写在最后:投资者如何布局?

短期看三代机组批量化订单释放,**主设备制造商订单可见度到2030年**;中期关注四代技术示范带来的材料升级(如SiC包壳管、钠冷快堆用316H不锈钢);长期跟踪聚变产业链,**超导磁体、第一壁材料将诞生千亿级新赛道**。

评论列表