什么是地理信息产业?它到底涵盖哪些领域?

地理信息产业(Geospatial Industry)是以遥感、卫星导航、GIS、测绘、无人机、激光雷达等技术为核心,采集、处理、分析、分发和应用空间数据的全链条经济活动。它既包括硬件设备制造,也涵盖软件平台开发、数据服务、解决方案集成,并延伸至智慧城市、自动驾驶、精准农业、应急救灾、元宇宙等场景。

(图片来源网络,侵删)

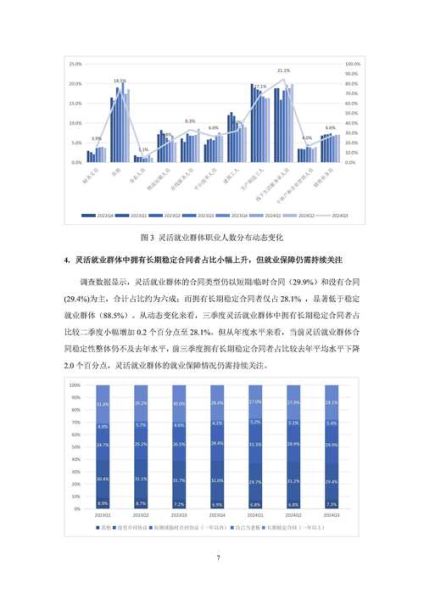

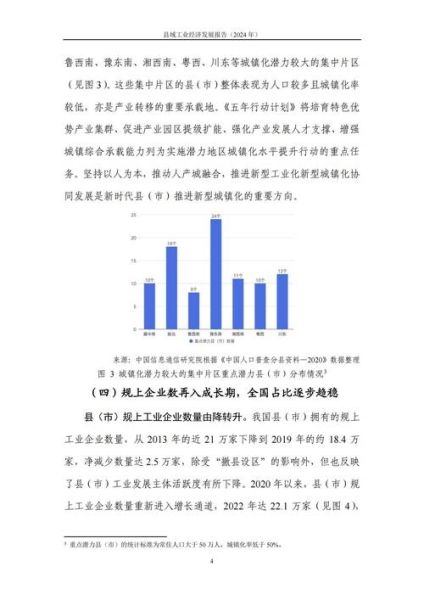

2024年全球与中国市场规模预测

全球:复合增速12%,2024年或突破5500亿美元

- 根据Geospatial World与Oxford Economics联合报告,2023年全球产业规模约4390亿美元,预计2024年达5520亿美元,年复合增长率12.1%。

- 增长引擎主要来自:北美政府国防预算、欧盟绿色新政、亚太数字基建。

中国:增速领跑全球,2024年剑指1.3万亿元

- 中国卫星导航定位协会口径:2023年国内总产值1.06万亿元,2024年预计1.3万亿元,增速22.6%。

- 细分赛道贡献度排序:高精度定位服务(38%)> 遥感数据订阅(27%)> GIS平台与软件(19%)> 无人机测绘(16%)。

驱动因素拆解:政策、技术与需求的三重共振

政策端:国家级规划密集落地

2024年1月,《实景三维中国建设总体实施方案》进入全面验收阶段,带动三维GIS、BIM+GIS融合订单放量;同时,自然资源部推进“北斗+遥感”融合应用试点,为行业打开千亿级政府采购窗口。

技术端:AI大模型重塑数据生产流程

传统遥感影像人工标注成本0.3元/平方公里,而基于SAM(Segment Anything Model)的自动解译方案可将成本压缩至0.05元/平方公里,效率提升6倍。头部厂商如航天宏图、中科星图已将其嵌入PIE-Engine、GEOVIS平台,形成“算法即服务”订阅模式。

需求端:三大新兴场景爆发

- 车路协同:2024年国内L3级自动驾驶上路试点城市扩至30个,单车年均需采购500GB高精度地图更新包,对应120亿元新增市场。

- 数字孪生流域:水利部要求2025年前完成七大流域数字孪生体,2024年将启动200亿元招标,优先采购1:2000激光点云+水下多波束融合数据。

- 低空经济:深圳、合肥等地开放无人机物流航线,需实时厘米级定位,催生“北斗+5G+惯导”模组年需求800万套。

产业链机会图谱:从上游芯片到下游运营服务

| 环节 | 代表企业 | 2024年看点 |

|---|---|---|

| 上游芯片/板卡 | 北斗星通、华测导航 | 28nm北斗三号射频基带一体化芯片量产,成本降至8美元 |

| 中游数据获取 | 航天宏图、中科星图 | “女娲”雷达卫星星座一期4星组网,日重访能力提升至3小时 |

| 下游平台运营 | 高德地图、百度地图 | 推出“车道级导航订阅制”,年费199元,渗透率目标15% |

潜在风险与应对策略

数据安全:跨境传输合规成本上升

2024年《促进和规范数据跨境流动规定》正式实施,企业需通过“数据出境安全评估”方可向海外客户提供亚米级影像。应对策略:建设境内云渲染中心,以“原始数据不出境、算法远程调用”模式交付。

价格战:中低精度硬件毛利跌破20%

RTK设备均价从8000元/套降至4500元/套,中小厂商面临出清。差异化路径:深耕行业解决方案,如为矿山提供“边坡雷达+北斗位移监测”一体化服务,毛利率可维持45%以上。

未来五年演进路线:从“空间数据”到“空间智能”

2025-2029年,产业将经历“三维化→实时化→智能化”三阶段跃迁:

(图片来源网络,侵删)

- 2025:实景三维覆盖全国地级市,城市信息模型(CIM)平台成为新基建标配。

- 2027:低轨卫星互联网(如GW星座)实现全球10分钟级更新,动态监测成为常态。

- 2029:空间智能体(Spatial Agent)诞生,可自主调用多源数据完成灾害推演、碳汇计算等复杂任务。

普通人如何参与这场万亿级盛宴?

开发者:掌握三大开源工具

- GDAL/OGR:处理栅格矢量数据的“瑞士军刀”,2024年新增Cloud Optimized GeoTIiff流式读写支持。

- Leaflet+MapLibre:轻量级WebGIS框架,可快速搭建私有化地图服务,避开商用API费用。

- PyTorch3D:将深度学习引入三维重建,官方已发布“卫星影像→Mesh”预训练模型。

投资者:关注两条高弹性主线

- 卫星制造与发射服务:2024年商业火箭发射单价有望降至1.4万元/公斤,关注星河动力、天兵科技Pre-IPO机会。

- 时空大数据交易所:深圳、贵阳等地试点“数据资产入表”,遥感影像可作为无形资产质押融资,估值溢价3-5倍。

(图片来源网络,侵删)

评论列表