一、政策红利:为什么国家越来越重视中医院?

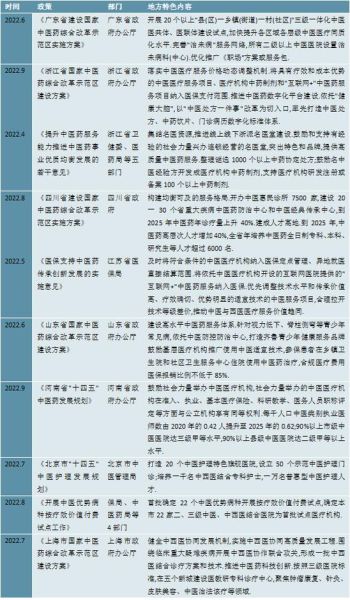

近年来,从《“十四五”中医药发展规划》到《中医药振兴发展重大工程实施方案》,**财政投入年均增长超15%**,医保目录中中成药占比已突破40%。政策层面给出的信号非常明确:中医院不再是“补充医疗”,而是与综合医院并重的“双核心”。

(图片来源网络,侵删)

二、需求侧:哪些人群在悄悄把中医院当成首选?

- 慢病年轻化:25-45岁的“三高”人群,因担心西药副作用,主动选择针灸+中药调理。

- 女性全周期管理:从备孕、产后到更年期,中医院“治未病”科室的预约量三年翻了两番。

- 老年康复刚需:脑卒中后遗症患者,在康复期更认可针灸+推拿的疗效。

三、技术革新:中医院如何摆脱“老古董”标签?

很多人以为中医院只有“把脉+草药”,其实**数字化正在重塑诊疗流程**:

- AI舌诊仪:秒内完成舌质、舌苔特征提取,准确率提升至92%,已在北京三家三甲中医院落地。

- 智能煎药中心:从接方到真空包装全程自动化,患者扫码即可取药,日均处理量达8000剂。

- 区块链溯源:道地药材从种植到煎煮全程上链,解决“真假药材”信任危机。

四、盈利模式:除了挂号费,中医院靠什么赚钱?

| 收入板块 | 2023年占比 | 2025年预测 |

|---|---|---|

| 院内制剂 | 18% | 30% |

| 健康管理套餐 | 12% | 25% |

| 互联网复诊 | 5% | 15% |

以广东省中医院为例,其**“四季膏方”订阅制**每年贡献超2亿元营收,用户复购率高达78%。

五、人才困局:老中医之后,谁来接班?

“35岁以下执业中医师占比不足30%”——这是2023年国家中医药局摸底调查的结果。破局路径有三:

- 院校改革:上海中医药大学试点“5+3+X”本硕博贯通培养,将跟师门诊纳入学分。

- 跨界引流:西学中培训班扩容,2024年起三甲医院晋升副高必须完成120学时中医课程。

- AI辅助传承:将名老中医的2000份医案训练成AI模型,年轻医师输入症状即可获取辨证建议。

六、资本态度:哪些赛道正在被疯抢?

2023年中医药领域融资事件达97起,**三大细分赛道吸金最多**:

- 中医连锁诊所:固生堂、和顺堂单店估值突破8000万元,标准化+会员制是核心卖点。

- 院内制剂转化:以岭药业的连花清瘟模式被复制,肿瘤辅助用药“芪珍胶囊”正在冲刺Ⅲ期临床。

- 中医康养地产:绿城乌镇雅园植入“中医体检+药膳餐厅”,公寓溢价率比周边高22%。

七、国际化:中医院出海是伪命题吗?

截至2024年,**中国已在海外设立38个中医药中心**,但盈利模式分化明显:

(图片来源网络,侵删)

- 东南亚:依靠华人基本盘,针灸治疗痛症单次收费可达200美元。

- 中东:以“自然疗法”身份切入高端市场,迪拜中医诊所VIP年费折合人民币15万元。

- 欧美:通过“补充医学”认证,德国医保已覆盖针灸治疗慢性腰痛。

真正的挑战在于**标准化**:欧盟药典委员会正在审议的《中药材重金属标准》,可能让30%的出口药材面临退市。

八、患者体验:中医院如何打赢“最后一公里”?

调查显示,**患者流失的三大原因**是:候药时间长、煎煮不方便、疗效评估模糊。头部医院正在这样改进:

- 共享药房:与顺丰合作,上午开方下午送达,代煎药全程冷链。

- 疗效可视化:使用可穿戴设备监测针灸后HRV(心率变异性)变化,数据直接同步到患者手机。

- 夜间门诊:北京广安门医院试点“针灸延时服务”至晚9点,日均接诊量增加40%。

九、未来十年:中医院会变成什么样?

2035年的中医院可能是这样的场景:

- 进门先刷医保电子凭证,AI根据体质报告推荐个性化体检套餐;

- 药房窗口消失,机器人根据云端处方现场萃取中药颗粒,3分钟完成配药;

- 住院部更像疗养院,患者在接受督脉灸的同时,营养师同步调整药膳方案。

当**“治疗”升级为“全生命周期健康管理”**,中医院将不再是“看病的地方”,而是**“中国人的第二个家”**。

(图片来源网络,侵删)

评论列表