一、为什么越来越多企业选择第三方检测?

在供应链全球化、消费者维权意识增强的今天,一份权威第三方检测报告几乎成了产品上市的“通行证”。企业主常问:自己实验室也能测,为什么还要花钱找外部机构?答案很简单:

- 公信力差异:内部数据容易被质疑,而具备CMA、CNAS、ilac-MRA标志的报告,在国内外招投标、电商平台审核时直接被采信。

- 法规强制:食品、化妆品、电子电器等领域,国家标准明确指定必须由具有资质的第三方检测机构出具报告。

- 风险转移:一旦产品出现质量纠纷,企业可凭第三方报告向保险公司或责任方索赔,降低自身损失。

二、第三方检测机构哪家好?五个维度帮你筛

打开搜索引擎,“第三方检测机构哪家好”相关结果超过三千万条,广告与真实口碑混杂。与其看营销文案,不如用以下硬指标逐一打分:

1. 资质齐全是底线

先查CMA计量认证证书,再查CNAS实验室认可证书,两者缺一不可。小技巧:登录国家认证认可信息公共服务平台,输入机构名称即可验证真伪。

2. 实验室规模与设备

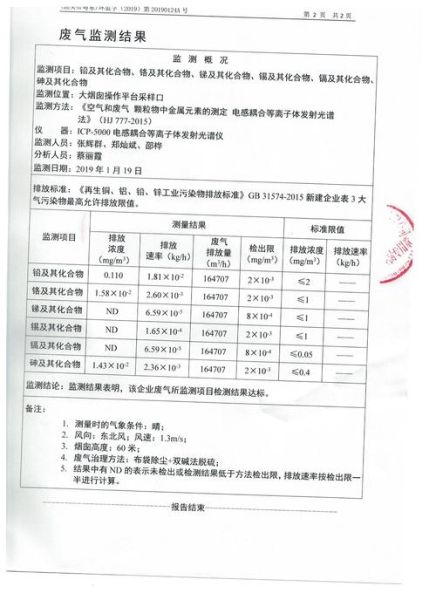

问对方要一份实验室平面图或视频,重点看:

- 是否拥有10万级洁净室(食品、医疗器械必备)

- 是否配备ICP-MS、GC-MS、Q-TOF等高端仪器(决定检测限与精度)

- 设备校准证书是否在有效期内

3. 技术团队经验

直接问:“贵机构负责我们这类产品的项目经理是谁?从业几年?”如果对方支支吾吾,多半是新团队外包。靠谱机构会主动提供技术负责人简历及成功案例。

4. 报告周期与加急能力

常规项目5-7个工作日是行业平均水平。若企业急需上架,确认机构是否支持48小时加急,并问清加急费是否按项目收费还是按样品数量收费,避免后期扯皮。

5. 售后与数据保密

签订合同时,把数据保密条款写进违约责任:若发生泄露,机构需按合同金额三倍赔偿。同时确认报告修改是否免费,部分机构对格式调整也收费。

三、第三方检测报告怎么查?三步锁定真伪

拿到报告后,最怕遇到“套牌”机构。以下方法可在一分钟内完成验证:

第一步:看封面三要素

- 左上角是否有CMA标志及证书编号

- 右上角是否有CNAS标志及注册号

- 报告编号是否以年份+机构代码+流水号规则编排

第二步:扫码或官网查询

正规报告右下角会印有二维码或查询网址。扫码后应跳转至机构官方页面,显示报告电子版;若跳转到第三方广告页,立即警惕。

第三步:电话回拨确认

拨打报告首页的固定电话(非手机号),向客服报出报告编号,询问样品名称、检测日期是否匹配。若客服要求加微信或QQ才肯核实,大概率是假报告。

四、低价陷阱:为什么有的机构报价低一半?

某电商平台商家曾反馈:同一检测项目,A机构报价800元,B机构只要400元。结果B机构出具的报告被海关扣留,原因是检测方法与企业宣称标准不符。低价背后常见套路:

- 分包给小实验室:无CMA资质,数据无法律效力

- 减少检测点位:如食品微生物只检1个样品,而非标准要求的5个

- 使用过期标准:用废止的GB/T标准代替现行GB标准

记住:检测成本=设备折旧+耗材+人工+资质维护,低于行业均价30%以上必有猫腻。

五、如何高效与第三方机构沟通?

沟通效率直接影响报告周期。企业送检前准备以下材料,可节省至少两天来回确认时间:

- 产品技术参数表:包括材质、工艺、执行标准

- 检测目的说明:是用于国内销售、出口欧盟,还是电商平台申诉?目的不同,检测项目差异巨大

- 历史不合格记录:曾出现重金属超标?机构可针对性加测

沟通时直接问:“按GB 4806.7-2016食品接触材料标准,我们这类产品需要测哪些迁移量项目?”专业机构会立即列出清单,而非笼统回复“全项检测”。

六、未来趋势:数字化报告与区块链溯源

2024年起,上海、深圳等地已试点电子签章检测报告,企业可直接上传至海关H2020系统,无需纸质盖章。更前沿的机构开始引入区块链存证,检测数据实时上链,消费者扫码即可查看原料批次、检测时间、操作员信息,造假成本指数级上升。

对于出口企业,建议优先选择已接入ilac-MRA多边互认体系的机构,一份报告可直通美、欧、日、韩等100多个国家,避免重复检测。

评论列表