地铁设计为什么突然“火”了?

- **政策红利**:国家《交通强国建设纲要》明确到2035年新增城轨里程超万公里,年均投资规模维持在万亿级。 - **城市痛点**:地面拥堵、土地稀缺、环保考核,让地铁成为唯一可大规模复制的“地下城市走廊”。 - **技术拐点**:BIM、装配式、数字孪生等技术成熟,设计效率提升,单公里设计周期从18个月压缩到12个月以内。 ---未来地铁设计趋势:从“跑得快”到“长得美、会赚钱”

### 1. 绿色低碳:零碳车站不再是口号 - **光伏穹顶**:深圳黄木岗枢纽顶棚铺设1.2MW光伏板,年发电量可供车站照明30%。 - **地源热泵+高效空调**:北京地铁3号线采用磁悬浮冷水机组,全年能耗降低25%。 - **再生制动能量回收**:广州18号线全线回收电能达12%,直接反哺电网。 ### 2. TOD深度一体化:地铁上盖“长出”城市 - **垂直复合开发**:成都陆肖站TOD容积率从2.0提升到5.5,商业、办公、住宅一次建成,客流反哺地铁票务收入。 - **地下步行城**:东京涩谷未来之光项目把地铁、商业、市政管廊全部打包在地下,日均客流超300万人次。 ### 3. 数字化设计:BIM+GIS+AI的三重奏 - **BIM正向设计**:上海机场联络线实现“一模到底”,设计变更减少40%。 - **AI辅助客流仿真**:杭州地铁四期利用AI预测早高峰满载率,提前优化闸机布局,排队时间缩短20%。 - **数字孪生运维**:苏州6号线建成“孪生车站”,实时监测设备状态,故障定位时间从小时级降到分钟级。 ### 4. 智慧乘客体验:地铁也要“千人千面” - **无感支付**:刷脸、刷掌静脉成为标配,北京大兴机场线乘客通行效率提升35%。 - **沉浸式导向**:武汉地铁5号线采用AR导航,换乘路径在手机里“长”出来,迷路率下降60%。 - **弹性车厢**:广州18号线可根据客流自动编组,平峰4节、高峰8节,能耗节省15%。 ---地铁设计师的“新饭碗”在哪里?

- **碳排放管理师**:负责车站全生命周期碳足迹计算,缺口超5万人。 - **TOD策划师**:懂地铁、懂地产、懂金融的复合型人才,年薪已开到80万。 - **数字孪生工程师**:能把BIM模型“跑”成实时数据,招聘量年增200%。 ---中小设计院如何分到蛋糕?

- **专攻细分场景**:下沉市场县域轻轨、文旅轨道、园区APM,单公里设计费虽低但竞争小。 - **绑定总包单位**:与中铁、中建成立联合体,用EPC模式锁定长期订单。 - **轻量化数字化工具**:采用国产云BIM平台,年费仅为国外软件1/5,快速补齐技术短板。 ---地铁设计会“内卷”吗?

问:市场这么大,为什么设计院还觉得难? 答:门槛在升高。 - **资质**:2024年起住建部试点“综合甲级+轨道交通双资质”,中小院面临出清。 - **人才**:注册土木(轨道交通)证书挂靠价从3万涨到8万,仍一人难求。 - **回款**:TOD项目捆绑土地开发,设计费常与地产销售挂钩,账期拉长到3年。 ---写在最后:地铁设计的“第二增长曲线”

当基建增速放缓,地铁设计靠什么继续增长? - **存量改造**:北京地铁1号线、上海地铁1号线已启动“大修+智慧升级”,单站改造设计费可达新建站的30%。 - **海外市场**:东南亚、中东国家复制中国标准,中国设计院借“一带一路”输出全生命周期服务。 - **数据运营**:把客流、能耗、商业数据打包卖给保险、零售公司,成为新的利润池。 地铁设计正在从“画图”走向“运营城市”,谁能率先把设计能力转化为数据资产,谁就能在未来十年继续领跑。

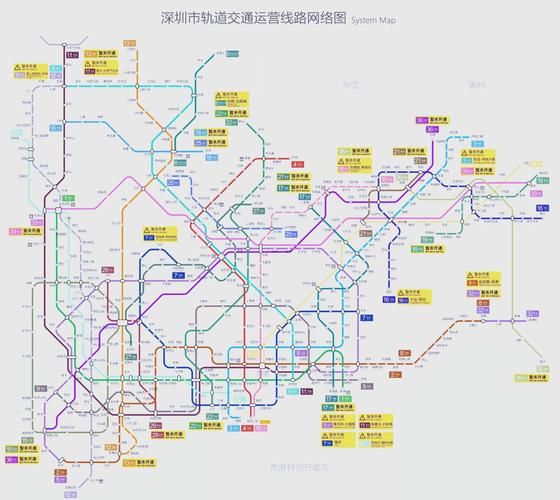

(图片来源网络,侵删)

评论列表