会展业到底还能火多久?

答案是:只要全球经济还在流动,会展就不会消失,只是形态会不断进化。从广交会到进博会,再到线上“云展览”,会展业始终站在贸易与信息交汇的风口。疫情三年把线下展会逼到墙角,却也催生了混合会展、数字孪生展馆、元宇宙展台等新物种。换句话说,行业没有“熄火”,而是换了一副更高效的引擎。

驱动会展业增长的四大核心动力

- 全球供应链重构:企业需要面对面重新建立信任,展会成为最快捷的“信任加速器”。

- 品牌体验升级:在注意力稀缺时代,沉浸式展台带来的五感体验是线上广告无法替代的。

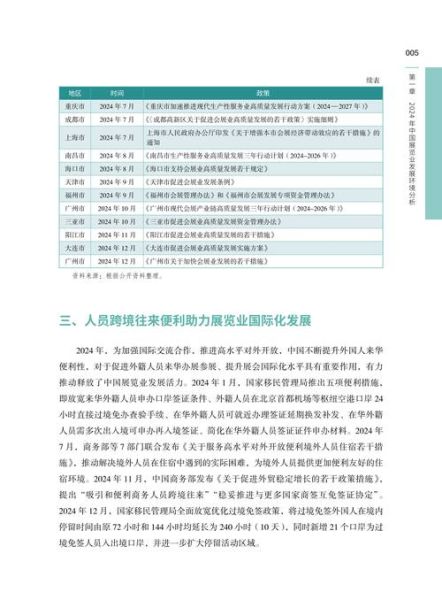

- 政策红利持续释放:中国“十四五”规划把会展列为生产性服务业,地方政府补贴展位费最高可达70%。

- 技术成本断崖式下降:三年前一套VR展台报价百万,如今十万就能做出电影级效果。

线下复苏后,线上展会会消失吗?

不会。但角色从“替代品”变成了数据入口。主办方把线上平台当成“蓄水池”,提前半年开始内容种草、观众预配对;线下三天则负责“引爆”,现场扫码即可调取线上所有资料。某汽车展用这种打法,**现场订单转化率提升42%**,而线上停留时长翻了3倍。

会展公司如何抓住未来五年窗口期?

1. 从“组展”转向“组局”

传统模式是租场地、卖摊位;未来要升级为产业链撮合者。比如做医疗器械展的公司,可以同步举办医院采购闭门会、投融资路演、法规培训,把同一批人留在生态里反复变现。

2. 数据资产化

观众在展台前停留几秒、对哪款产品放大查看、名片交换后几天内是否跟进,这些颗粒度极细的行为数据,经过清洗后能以订阅制SaaS形式卖给参展商。德国某工业展已靠数据服务实现年营收占比35%。

3. 绿色展台成为准入门槛

欧盟从2025年起要求所有展台材料可回收率≥75%,国内头部展会也在跟进。**早布局环保搭建的企业,不仅能拿到补贴,还能获得国际品牌优先选择权。**

会展人才需求正在发生什么变化?

过去“项目经理+销售+设计”的铁三角,现在要加入数字运营官、数据分析师、XR导演。某招聘平台数据显示,2023年会展行业“元宇宙策划”岗位薪资同比上涨210%,但合格候选人不足300人。跨界抢人已成常态:游戏公司原画师、短视频编导、甚至剧本杀编剧,都被挖来做沉浸式展台叙事。

哪些细分赛道值得提前押注?

- 新能源主题展:光伏、储能、充电桩企业急需线下场景展示技术迭代,政策补贴展位费比例最高。

- 跨境电商选品会:TikTok Shop、Temu等平台需要海量供应商,展会成为“人肉算法”筛选场。

- 银发经济博览会:中国60岁以上人口2025年将突破3亿,适老化产品展存在巨大空白。

- 县域特色产业展:政府推动“一县一业”,从盱眙龙虾到曹县汉服,都需要展会作为品牌放大器。

会展城市格局会重新洗牌吗?

答案是肯定的。过去“北上广为第一梯队,成都杭州为第二梯队”的固化认知正在被打破。**合肥**凭借新能源产业链优势,2023年举办国际光伏展吸引全球前20强悉数到场;**西安**用“会展+文旅”组合拳,把汉服展办成了沉浸式穿越节,单季带动酒店入住率提升60%。未来评价会展城市竞争力的核心指标,将从“展馆面积”转向产业深度+数字基建+政策弹性的三维模型。

参展商预算缩减,主办方如何反杀?

把ROI透明化写进合同。具体做法:展前用AI外呼+邮件精准邀约,承诺到场观众中采购决策人比例;展中通过热力图证明哪些区域停留时间最长;展后30天内提供线索转化追踪报告。某工业展甚至推出“按成交付费”模式,参展商只为最终签约客户买单,结果展位预订量反增120%。

最后留给从业者的一个思考题

当AI能在24小时内生成3D展台、虚拟主持人甚至观众画像,会展的核心竞争力到底还剩什么?**答案是“不可替代的现场化学反应”**——那些意外碰撞的灵感、握手时传递的温度、深夜酒局里拍板的合作,才是技术永远无法复制的稀缺资源。把这一点做到极致,任何风口都吹不走你。

评论列表