人脸识别行业现状:从“概念”到“刚需”

过去十年,人脸识别从实验室走向机场、地铁、手机解锁、支付终端,甚至乡村小卖部。**2023年全球市场规模已突破80亿美元,中国占四成份额**。为什么它能如此迅速普及?

- 硬件成本骤降:3D结构光模组三年前售价千元,如今百元即可量产。

- 算法精度提升:在LFW测试集上,主流算法准确率从99.2%提升到99.8%,误识率降至千万分之一。

- 政策红利:国内“数字身份”工程推动,公安部一所牵头制定《安防人脸识别应用标准》。

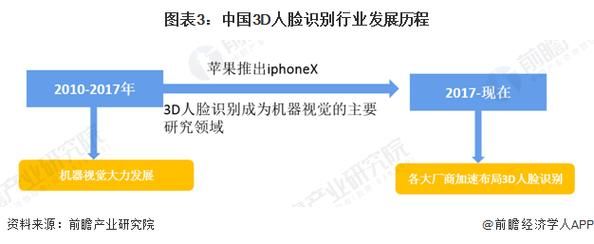

技术迭代:从2D到3D,再到“无感识别”

人脸识别技术经历了三次代际跃迁:

- 2D静态识别:依赖可见光照片,易受光照、角度影响,已逐步淘汰。

- 3D活体检测:通过红外、结构光捕捉面部深度信息,可抵御照片、视频攻击。

- 多模态融合:结合虹膜、声纹、步态,实现“戴口罩也能秒过闸机”。

下一步是什么?**“无感识别”**——用户无需刻意面对摄像头,系统通过毫米波雷达+AI算法,在3米外完成身份核验。深圳宝安机场T3航站楼已试点,通行效率提升40%。

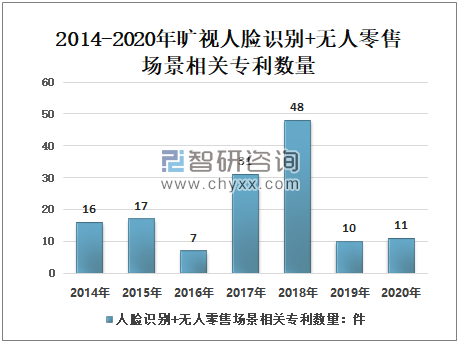

商业落地:哪些场景最赚钱?

1. 金融支付:从“刷脸付”到“刷掌付”

支付宝数据显示,**刷脸支付用户超2亿,单笔交易时间缩短至1.2秒**。但监管趋严,央行要求“人脸特征需加密存储于金融级芯片”,推动产业链升级。

2. 智慧安防:从“事后追查”到“事前预警”

某一线城市公安系统接入10万路摄像头,**重点人员识别响应时间从小时级降至分钟级**。但争议随之而来:如何平衡公共安全与隐私?

3. 车载场景:驾驶员疲劳监测成标配

特斯拉、蔚来等车企将3D人脸识别嵌入A柱摄像头,**实时监测闭眼、打哈欠频率,误报率低于0.1%**。2025年或成为新车强制标准。

政策与伦理:悬在头顶的“达摩克利斯之剑”

2024年欧盟《AI法案》生效,将公共场所人脸识别列为“高风险应用”,需通过CE认证。中国《个人信息保护法》第26条明确:**“处理人脸信息需取得单独同意”**。企业如何应对?

- 技术层面:采用联邦学习,原始数据不出本地。

- 商业层面:推出“隐私计算一体机”,硬件级加密人脸特征。

未来五年:三大颠覆性变量

变量一:量子计算破解加密?

谷歌量子芯片“Willow”已能在5分钟内完成传统超算10^25年的计算。一旦商用,**现有AES-256加密的人脸数据库可能面临“裸奔”风险**。抗量子加密算法(如CRYSTALS-Kyber)或成为刚需。

变量二:脑机接口替代人脸?

Neuralink的植入式芯片可直接读取脑电波身份ID,**识别准确率99.99%,且无法伪造**。但伦理争议更大:你愿意为了过地铁闸机开颅吗?

变量三:AIGC伪造人脸泛滥

Deepfake技术已能生成“无法肉眼区分”的实时动态人脸。**2023年香港某银行因此被骗2亿港元**。反欺诈方案转向“微表情+血流光谱”检测,造假成本指数级上升。

投资地图:产业链哪些环节值得押注?

| 环节 | 代表企业 | 技术壁垒 | 毛利率 |

|---|---|---|---|

| 光学模组 | 舜宇光学、欧菲光 | 纳米级镜头阵列设计 | 35%-40% |

| AI芯片 | 地平线、寒武纪 | 7nm制程+算法硬化 | 50%-60% |

| 隐私计算 | 蚂蚁数科、华控清交 | 同态加密专利池 | 70%+ |

值得注意的是,**边缘计算盒子(如海康“神捕”系列)出货量年增120%**,成为中小厂商的“弯道超车”机会。

普通人如何抓住红利?

如果你是开发者,**学习ONNX Runtime+TensorRT部署优化**,可在安防项目中实现毫秒级推理;如果你是创业者,**聚焦细分场景**(如养老院跌倒监测+人脸识别联动报警),避开巨头主战场;如果你是投资者,**关注有军工订单的3D摄像头企业**,军品认证是天然的护城河。

评论列表