全球骑行热潮为何持续升温?

疫情之后,欧美多国把骑行列为“新基建”优先领域,政府补贴单车、扩建绿道;亚洲城市则把“最后一公里”出行与地铁无缝衔接。政策、健康、环保三股力量叠加,让骑行从边缘爱好变成主流生活方式。

市场规模到底有多大?

2023年全球自行车整车销售额已突破650亿美元,电助力车型年复合增长率高达12.4%。电助力自行车(E-Bike)渗透率在欧洲达23%,在中国仅6%,意味着还有巨大增量空间。

- 整车:传统车平稳增长,E-Bike爆发

- 配件:智能码表、功率计、碳纤维轮组需求翻倍

- 服务:骑行旅游、赛事运营、订阅式换电

技术迭代带来哪些颠覆?

电池革命

固态电池能量密度提升至300Wh/kg,整车续航轻松突破200公里,充电时间缩短至20分钟。

智能互联

北斗+5G让车辆实时上传位置、锁车、防盗、OTA升级,“单车即终端”成为IoT新入口。

材料升级

石墨烯车架重量低于800g,强度却提升30%,高端竞赛车进入“亚公斤”时代。

政策红利如何落地?

欧盟“Fit for 55”法案明确2030年城市交通碳排放减少55%,法国、德国直接补贴购车最高1000欧元;中国“双碳”战略下,北京、深圳对E-Bike上牌、路权、停车全面松绑。政策窗口期=投资黄金期。

产业链机会藏在哪?

| 环节 | 机会点 | 代表企业 |

|---|---|---|

| 电池 | 高镍正极、硅碳负极 | 宁德时代、松下 |

| 电机 | 中置力矩传感器 | Bosch、八方股份 |

| 整车 | 高端碳纤维、折叠E-Bike | Trek、Specialized、小牛 |

| 渠道 | D2C直营+社区店 | Rapha、Keep骑行 |

消费者痛点怎么解?

“贵、偷、充”三大难题正被逐一击破:

- 贵:电池成本五年下降40%,整车售价进入3000元区间

- 偷:北斗+UWB双重定位,被盗找回率提升至92%

- 充:换电柜密度达到每平方公里3台,扫码30秒满血复活

未来十年值得投资吗?自问自答

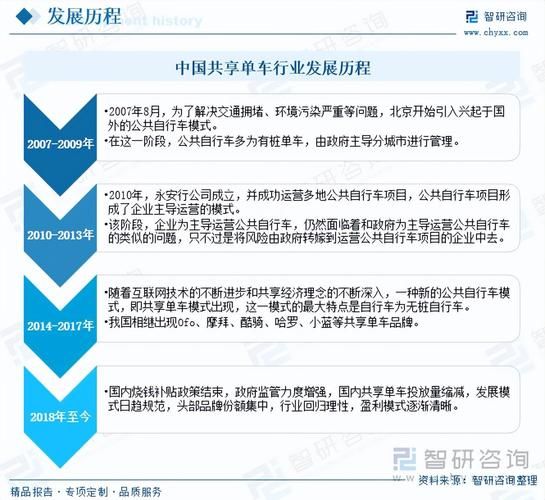

问:会不会像共享单车一样一地鸡毛?

答:共享单车重资产、低毛利、无序投放;而高端骑行是品牌溢价+技术壁垒+用户社群,毛利率可达35%以上,两者商业模式完全不同。

问:电助力车会不会被汽车取代?

答:城市通勤半径10公里内,电助力车时间成本、停车成本、综合能耗全面优于汽车,“短途出行王者”地位不可撼动。

问:现在入场会不会太晚?

答:行业渗透率刚过10%,类比2012年的新能源汽车,真正的爆发期才刚刚开始。

如何挑选细分赛道?

资金量不同,打法各异:

- 小资本:切入高端骑行服饰、功率计、智能头盔,单品利润高,SKU少

- 中资本:布局社区骑行店+俱乐部,卖车只是入口,后续保养、赛事、旅游才是利润池

- 大资本:锁定电池回收、换电网络,掌握基础设施就像掌握新能源时代的“加油站”

风险与对冲

原材料价格波动、贸易壁垒、技术路线更迭是三大风险。对冲策略:签订长单锁定锂、钴价格;在东南亚设厂规避关税;同时布局氢燃料、钠离子电池等备选技术。

写在最后

当骑行从“代步工具”升级为“健康入口+社交货币+绿色标签”,它就拥有了穿越周期的力量。下一个十年,自行车不再是简单机械,而是融合能源、通信、材料的超级终端。抓住政策、技术、消费三浪叠加,现在上车,正当时。

评论列表