医疗器械行业前景怎么样?

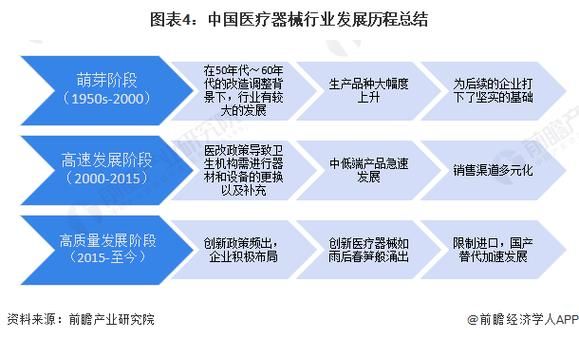

全球老龄化、慢病高发、支付能力提升三大因素叠加,医疗器械市场规模正以年均7%—10%的速度扩张。中国作为全球第二大市场,2023年规模已突破1.2万亿元,预计2030年将翻倍。政策端“十四五”规划明确将高端器械列为战略产业,集采降价虽压缩利润,却倒逼企业加速创新,行业整体仍处黄金上升期。

未来十年发展机会在哪?

1. 高端影像与微创介入器械

为什么国产替代空间巨大?

过去十年,CT、MRI、内窥镜等高端设备进口依存度长期高于70%。随着联影、东软、微创等企业技术突破,国产产品性能已接近进口,价格却低30%—50%。政策端“首台套”补贴、医院采购国产比例考核,直接打开千亿级替代窗口。

2. 家用与可穿戴设备

哪些场景将爆发?

• 血糖、血压、心电三大慢病监测赛道,年复合增速均超20%

• AI+传感器实现24小时数据回传,医院可远程调参,降低复诊率

• 医保局正在试点将部分家用监测设备纳入支付,预计2026年市场规模破800亿元

3. 手术机器人与AI辅助诊断

技术成熟度到哪一步?

达芬奇垄断腹腔镜机器人二十年,但国产“图迈”“妙手”已获批上市,单台成本从2500万降至800万。AI影像辅助诊断在肺结节、眼底病变领域准确率超95%,基层医院采购意愿强烈。未来十年,两类产品渗透率有望从不足5%提升至30%以上。

政策红利与风险并存

集采降价如何影响利润?

冠脉支架从1.3万降至700元,骨科关节平均降价82%,短期利润承压。但头部企业通过规模化生产+耗材+服务组合拳,净利率仍可维持15%—20%。中小厂商若缺乏创新管线,将被快速出清。

出海能否成为第二增长曲线?

东南亚、中东、拉美医疗设备市场规模合计超2000亿美元,对性价比敏感。国产监护仪、超声、DR已占据30%—40%份额。关键是通过CE/FDA认证并建立本土售后网络,否则只能做低端代工。

创业者与投资者该如何切入?

初创公司三条路径

1. 单点突破:聚焦某一细分耗材(如神经介入导管),避开巨头主战场

2. 平台化:围绕医院科室做整体解决方案,捆绑销售设备+耗材+软件

3. 跨界融合:结合消费电子供应链,开发高颜值、低成本的家用设备

资本更青睐哪些指标?

• 注册证进度:三类证获批前估值模型以DCF为主,获批后按PS计算

• 入院数量:三甲医院覆盖50家以上是分水岭

• 海外收入占比:超过20%即可享受估值溢价

人才缺口与供应链挑战

为什么工程师年薪开到80万仍难招人?

复合型人才需同时懂医学+电子+算法,国内高校培养体系尚未跟上。企业普遍通过海外并购或与医院共建实验室解决。供应链方面,高端传感器、球囊导管原材料仍依赖进口,地缘政治可能带来断供风险。

结语

医疗器械行业正站在技术突破+政策催化+需求爆发的三重拐点。无论是创业者寻找细分赛道,还是投资者布局长期价值,核心逻辑只有一条:在临床刚需与国产替代的交叉点,建立技术护城河,才能在未来十年分享这场医疗革命的红利。

评论列表