为什么可降解塑料突然成为资本与政策双焦点?

过去五年,全球一次性塑料制品年消耗量突破3.8亿吨,而回收率不足9%。欧盟“禁塑令”、中国“双碳”目标、美国《塑料污染防止法案》几乎同步落地,直接催生出一个年复合增长率高达15.7%的新材料赛道。资本层面,仅2023年就有超过47亿美元的风险投资涌入可降解塑料初创企业,传统石化巨头也宣布在2030年前把20%的产能转向生物基路线。

可降解塑料到底分几种?性能差异有多大?

主流技术路线对比

- PLA(聚乳酸):来源于玉米、甘蔗,透明度高,耐热仅60℃,适合一次性餐具、3D打印耗材。

- PBS(聚丁二酸丁二醇酯):生物发酵+化工合成,耐热可达100℃,用于农膜、包装瓶。

- PHA(聚羟基脂肪酸酯):微生物体内合成,海洋环境90天可完全分解,成本是PLA的3倍。

- PBAT(聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯):石油基但可堆肥,柔韧性好,常与PLA共混做购物袋。

市场缺口到底有多大?哪些场景最先爆发?

根据Grand View Research最新报告,到2030年全球可降解塑料需求将升至1450万吨,而当前产能只有380万吨,缺口接近1000万吨。

需求爆发优先级排序

- 快递缓冲包装:中国每年产生180亿个塑料包装袋,政策要求2025年可降解替代率≥50%。

- 外卖餐盒:美团、饿了么试点城市已强制使用PLA淋膜纸餐盒,单店成本增加0.3元/单即可达标。

- 农用地膜:新疆、甘肃等地推广PHA地膜,每亩成本虽高35元,但可节省120元/亩的回收费用。

技术瓶颈:成本、性能还是基础设施?

自问:为什么PLA价格仍比传统PE贵1.8倍?

自答:核心卡在丙交酯单体纯度。全球仅三家企业能稳定供应光学纯度>99.5%的丙交酯,中国依赖进口比例高达65%。一旦国产万吨级丙交酯装置投产,PLA成本可立即下降30%。

政策红利还能吃多久?企业如何提前卡位?

全球政策时间轴

| 地区 | 关键节点 | 具体措施 |

|---|---|---|

| 欧盟 | 2024.07 | 禁止所有氧化降解塑料(含PE+添加剂) |

| 中国 | 2025.01 | 地级以上城市外卖不可降解塑料包装清零 |

| 美国加州 | 2026.01 | 一次性塑料用品征收0.15美元/件环保税 |

投资视角:哪些环节隐藏超额收益?

产业链拆解后发现,上游生物发酵菌种与下游改性料配方才是利润最厚区间。以PHA为例,菌种每提高1%的转化率,吨成本可下降220美元;而改性PLA添加5%的PBAT+滑石粉,即可让薄膜落镖冲击强度提升300%,售价却可上浮25%。

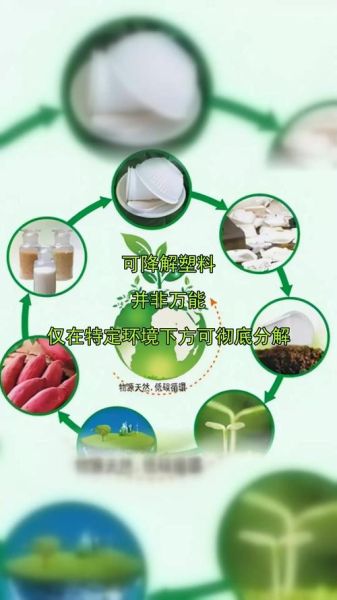

消费者认知误区:可降解≠随意丢弃

实验室数据显示,PLA在25℃海水中漂浮一年质量损失仅0.5%,而在58℃工业堆肥条件下180天即可完全矿化。因此,配套堆肥设施才是可降解塑料闭环的关键。目前上海、深圳已建成14座厨余+可降解塑料协同处理厂,单吨处理成本已降至380元,接近焚烧发电成本。

未来五年竞争格局推演

随着巴斯夫、TotalEnergies等巨头把现有石化装置改造成生物基一体化基地,行业将出现“石化派”与“生物派”两大阵营。前者凭规模把PBAT拉到1.2万元/吨的现金成本,后者靠PHA海洋可降解特性守住3万元/吨的高端市场。中小玩家的机会在于垂直场景解决方案,比如医疗级可吸收缝合线、渔网专用快降解料等利基赛道。

评论列表