催收行业前景怎么样?合规化、科技化、精细化将成为未来五年最确定的三条主线;催收公司还能赚钱吗?只要抓住不良资产规模持续攀升、政策窗口期、技术红利三大变量,利润空间依然可观。

不良资产“堰塞湖”为何越筑越高?

央行数据显示,2023年商业银行不良贷款余额突破3.2万亿元,信用卡逾期半年未偿信贷总额同比增长14.8%。消费金融、小贷、互联网分期平台同步放量,导致“长尾”不良资产呈几何级增长。

- 个人经营贷、消费贷违约率已接近2.5%,为十年高点

- 城商行、农商行不良率普遍高于国有大行,外包催收需求旺盛

- 网贷平台清退后遗留的数千亿存量债权亟待处置

问:这些数字对催收公司是机会还是风险?

答:机会远大于风险。规模扩大意味着委托案件增多,只要合规作业,收入天花板被持续抬高。

监管红线收紧,行业门槛反而抬高

2021年《个人信息保护法》、2022年《催收行为规范》相继落地,暴力催收被明令禁止。表面看是“紧箍咒”,实质是淘汰劣质玩家的过滤器。

合规成本到底增加了多少?

| 项目 | 2020年 | 2024年 |

|---|---|---|

| 系统加密投入 | 5万元 | 30万元 |

| 坐席合规培训 | 人均200元 | 人均1200元 |

| 律师驻场审核 | 可选 | 必需 |

问:中小催收公司是否会被高成本挤出?

答:不会,反而获得差异化定价权。银行更愿意为“零投诉、零处罚”的服务商支付溢价,合规投入直接转化为20%—30%的溢价空间。

科技催收:AI不是替代,而是放大器

传统人工坐席日均触达80—100名债务人,AI语音机器人可做到3000+,且7×24小时在线。

哪些环节正在被技术重构?

- 智能分案:根据债务人画像、账龄、金额自动匹配最优策略

- 情绪识别:实时监测通话中的愤怒、敷衍、承诺信号,提醒坐席切换话术

- 司法云:批量生成仲裁、支付令、执行申请书,诉讼周期从90天压缩到30天

问:技术投入会不会吃掉利润?

答:ROI周期普遍在6—9个月。以一家年处理50万案件的催收公司为例,引入AI后人力成本下降35%,回收率提升12%,净利润反而增长48%。

多元化盈利模型:从单一佣金到“服务费+分成+科技输出”

过去催收公司靠8%—15%的回收佣金吃饭,如今头部机构已跑通三条新曲线:

- 早期提醒:账龄30天内,按0.5元/通收取服务费,零投诉、零坏账

- 不良资产包收购:以1—3折收购债权,自主清收,利润率高达200%

- SaaS输出:将合规系统、AI工具卖给中小金融机构,年费20万—100万

问:哪种模型最适合初创公司?

答:早期提醒+SaaS输出。轻资产、现金流快,半年即可回本,再逐步切入不良资产包投资。

区域下沉:二三线城市的“蓝海”

一线城市催收公司密度高、佣金战激烈,而中西部地级市的银行网点覆盖率不足60%,大量逾期贷款无人跟进。

如何快速占领下沉市场?

1. 与地方AMC合作,获取低价资产包

2. 招募本地话务团队,方言沟通降低挂断率

3. 联合法院调解中心,诉前调解成功率可达45%

问:下沉市场回款率会不会更低?

答:数据相反。某催收公司在湖南衡阳试点,因熟人社会效应,电话接通率高出省会22%,最终回收率高出8%。

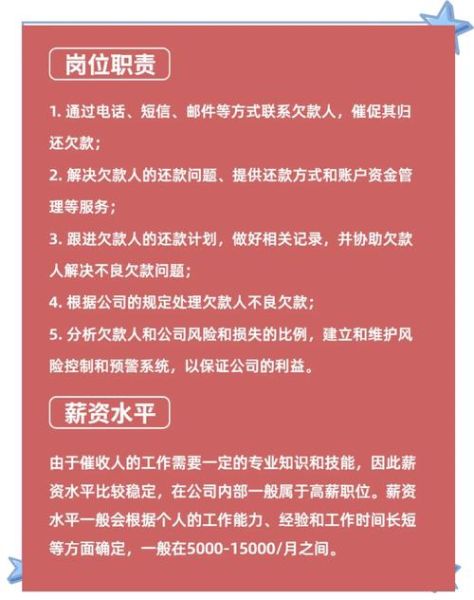

人才缺口:懂金融、懂法律、懂技术的“三懂”团队

行业平均离职率35%,核心原因是薪酬结构单一。领先机构已把底薪+提成升级为底薪+提成+股权+合规奖金。

| 岗位 | 2020年月薪 | 2024年月薪 |

|---|---|---|

| 初级坐席 | 4500元 | 6500元+合规奖金 |

| 策略分析师 | 8000元 | 15000元+期权 |

| 法务经理 | 12000元 | 25000元+项目分成 |

问:如何快速培养复合型人才?

答:与高校法学院共建“催收合规实验室”。学生在校期间即可接触真实脱敏数据,毕业后直接上岗,培训周期从3个月缩短到2周。

未来五年:谁能活下来?

答案只有一句话:合规底线之上,技术效率最高、区域渗透最深、人才梯队最稳的公司。催收行业不再是“灰色地带”,而是金融基础设施的刚需环节。只要不良资产还在滚动,这门生意就不会消失,只是门槛越来越高,利润越来越向头部集中。

评论列表