行业现状:流量见顶还是新红利窗口?

过去十年,移动互联网把用户时长推到极限,**“流量红利消失”**成为高频词。但2024年Q1数据显示,短视频人均使用时长仍在增长,且**“银发经济”“下沉市场”**贡献超过新增时长的40%。这意味着,**流量并非枯竭,而是重新分配**。传媒公司若能精准切入细分人群,仍可享受第二波红利。

技术驱动:AIGC如何重塑内容生产链?

1. 成本骤降:从“拍一条片”到“生成一条片”

传统TVC制作成本动辄百万,而**AIGC脚本+数字人+虚拟场景**的组合,可将成本压缩至原来的10%。例如,某MCN机构用Midjourney生成背景,Synthesia生成主持人,单条视频ROI提升3倍。

2. 产能爆炸:一人团队日产百条短视频

通过**提示词工程+批量渲染工具**,运营人员可在一小时内生成50条差异化短视频,覆盖不同平台算法偏好。**“内容工业化”**不再是口号,而是中小传媒公司的生存技能。

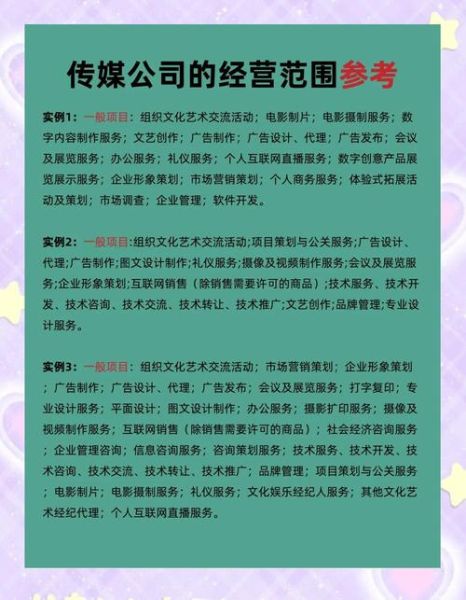

商业模式:从广告依赖到多元变现

1. 订阅制:知识付费的“二次曲线”

传媒公司能否做订阅?答案是肯定的。**《财新》Pro会员**年营收破亿证明,只要内容足够垂直,用户愿为深度信息付费。关键在**“分层权益设计”**:免费用户看快讯,付费用户得研报+闭门直播。

2. IP衍生:把内容变成“货架”

以“一条”为例,其纪录片《人生一串》播出后,**联名烤炉销量超2万台**,客单价599元。路径拆解:内容种草→抖音小店闭环→私域社群复购。传媒公司本质是**“流量批发商”**,IP则是高毛利商品。

政策风向:合规是底线,更是竞争力

2024年《生成式AI管理办法》落地,要求**“AI生成内容需显著标识”**。表面是约束,实则**淘汰粗制滥造者**。某地方广电旗下新媒体,因提前布局**“AI内容审核系统”**,反而成为政府项目指定供应商,年增营收8000万。

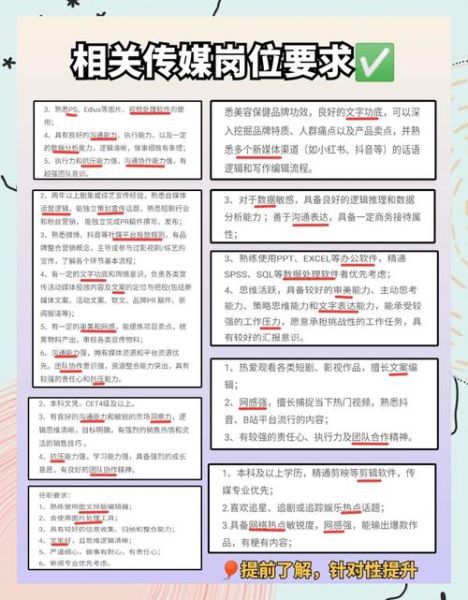

人才战略:未来团队需要哪些新工种?

- **提示词架构师**:月薪3万,专研如何10秒调出电影级画面

- **虚拟制片统筹**:协调动捕演员、UE5场景、实时渲染管线

- **社群剧本杀编剧**:为品牌定制沉浸式剧情广告,单场GMV百万

传统编导不会消失,但必须**“左手AI右手人性”**,用技术放大共情。

全球化机会:把中文内容卖向海外

东南亚TikTok用户超3亿,但**本地化内容缺口达70%**。国内短剧团队“九州文化”将狗血爽文改编成越南语版,**单集充值0.5美元**,上线30天收入破千万美元。方法论只有三句话:**“国内验证+AI翻译+本土演员补拍”**。

自问自答:中小传媒公司如何突围?

Q:没有资金买AIGC软件版权怎么办?

A:用开源工具Stable Diffusion+Runway,配合Colab免费GPU,每月成本不超过200元。

Q:怎样判断一个细分赛道值得All in?

A:看三个指标:**抖音话题播放量增速>50%/月**、**小红书笔记数<10万**、**淘宝关联商品客单价>200元**。

Q:政策收紧会不会导致行业萎缩?

A:历次监管都伴随洗牌,**2021年娱乐圈税务风暴后,合规的芒果超媒股价反而上涨120%**。

终极思考:传媒公司的终极形态是什么?

不是内容生产商,而是**“用户情绪的运营商”**。当技术让所有人都能生产内容,**稀缺的是对情绪的精准捕捉与分发能力**。谁能用AI预测下一个“挖呀挖”爆款,谁就能在下一个十年继续坐在牌桌上。

评论列表