建筑业还能火多久?绿色建筑到底值不值得投入?这两个问题几乎每天都会出现在行业论坛和投资人会议上。本文用一线调研数据与政策文件,拆解建筑业未来十年的真实走向,并给出可落地的绿色建筑行动清单。

建筑业还能火多久?看三大硬指标

要判断建筑业是否继续景气,不能只看短期拿地数据,而要盯紧以下三大硬指标:

- 城镇化率缺口:官方口径显示,我国常住人口城镇化率约66%,距离发达国家80%仍有14个百分点空间,对应约2亿新增城镇人口。

- 存量翻新需求:住建部统计,2000年前建成的老旧小区约22万个,仅加装电梯、外墙保温两项就能带来年均超1.2万亿元产值。

- 基建补短板:国家“十四五”规划列出102项重大工程,其中城市轨道交通、海绵城市、冷链物流园等项目直接拉动建筑业年均增速保持在5%以上。

绿色建筑未来趋势:政策、技术、资本三线共振

政策端:碳达峰倒逼,补贴窗口期只剩五年

2025年起,新建公共建筑将全面执行超低能耗标准;2027年后,绿色建材应用比例低于60%的项目拿不到施工许可证。这意味着:

2024-2026年是最后的补贴窗口期,地方政府对三星级绿色建筑每平方米奖励最高可达150元。

技术端:三大黑科技成本曲线已跌破临界点

- 光伏建筑一体化(BIPV):组件价格从2019年的4元/W降至2023年的1.6元/W,投资回收期缩短至5-6年。

- 相变储能墙体:实验室成本已降到120元/㎡,比传统外墙保温仅高20%,但空调能耗可降低30%。

- 数字孪生运维:通过BIM+IoT实时监测建筑能耗,大型商业综合体每年可节省电费200万元以上。

资本端:绿色REITs与碳交易打开盈利新通道

首批9单基础设施公募REITs中,有7单底层资产为绿色建筑,平均派息率4.8%,高于传统商业地产REITs约1.2个百分点。更关键的是:

建筑碳减排量(CCER)可在全国碳市场交易,1万吨二氧化碳当量目前售价约65元,一栋10万㎡三星级写字楼每年可额外创收80万元。

从业者如何抓住红利?四步落地路线图

第一步:锁定高溢价区域

用住建部“绿色建筑标识管理信息平台”筛选已公示的高星级项目,发现长三角核心城市绿色建筑售价溢价普遍达到8%-12%,显著高于其他区域。

第二步:改造供应链

与获得绿色建材产品认证的厂家签订长期协议,锁定价格的同时确保项目评分不低于80分(三星级门槛)。

第三步:融资组合创新

采用“绿色信贷+绿色债券+政府补贴”的三重杠杆,实际融资成本可比传统模式低1.5-2个百分点。

第四步:提前布局运维

在项目设计阶段就植入能耗监测传感器,竣工后通过能源托管模式(EMC)分享节能收益,通常三年即可收回硬件投资。

常见疑问快问快答

Q:绿色建筑是不是只有豪宅才用得起?

A:错。2023年交付的某二线城市安置房项目,通过标准化预制构件和集中采购,三星级增量成本仅286元/㎡,而政府补贴返还了200元/㎡,实际多投入不到房价的1%。

Q:中小施工企业如何切入?

A:从专业分包做起。比如专注地源热泵系统或装配式内装,单项目合同额300万-500万,现金流压力小,且技术门槛可通过与设备厂商联合培养解决。

Q:碳交易会不会昙花一现?

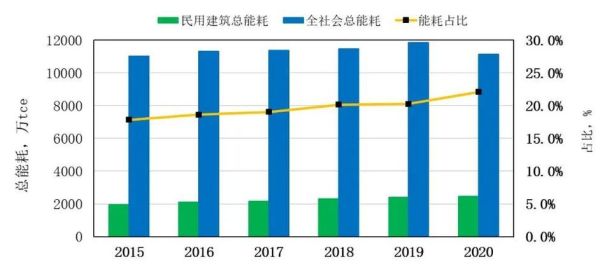

A:不会。生态环境部已明确2025年纳入八大行业,建筑运营碳排放占比高达21%,未来CCER需求将持续放大。提前储备减排量的项目相当于拥有“碳矿”。

写在最后:留给犹豫者的时间不多了

建筑业不会消失,但低质量扩张的时代已经结束。绿色建筑不是选择题,而是生死线。当政策、技术、资本三线完成合围,再后知后觉的企业将被直接挤出市场。现在行动,至少还能抢到一张船票。

评论列表