2017年建筑行业到底还行不行?

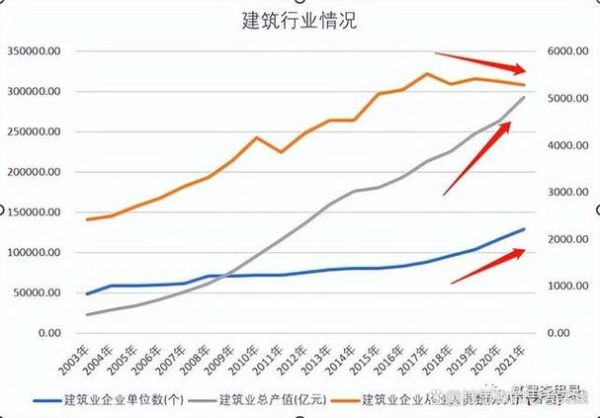

先说结论:2017年建筑行业整体仍保持增长,但增速放缓,结构分化明显。国家统计局数据显示,当年全国建筑业总产值首次突破20万亿元,同比增长约7.5%,虽低于2016年的9.2%,却远高于同期GDP增速。传统房建份额下滑,而基建、装配式、绿色建筑三大板块逆势上扬,成为拉动行业的新引擎。

基建投资为何成为“定海神针”?

2017年,全国固定资产投资增速降至7.2%,但基建投资却逆势增长14.9%,直接托底建筑行业。自问:哪些细分领域最受益?

- 轨道交通:全年新增地铁运营里程超800公里,北上广深之外,成都、武汉、南京等城市集中爆发。

- 地下综合管廊:财政部公布第三批试点城市,全年新开工管廊长度超2000公里,带动钢结构、防水材料需求。

- PPP模式:当年入库项目投资额达17.7万亿元,建筑央企订单增速普遍超过30%,民营龙头通过联合体分羹。

值得注意的是,**“资本金穿透”监管**在2017年底落地,部分高杠杆PPP项目被清库,行业开始从“野蛮生长”转向“精耕细作”。

装配式建筑真的火了吗?

自问:政策红利有多大?

2017年3月住建部发文,要求到2020年装配式建筑占新建建筑面积比例达15%以上,重点推进地区要达到30%。当年全国新开工装配式建筑面积1.3亿平方米,同比增长65%,**万科、远大住工、杭萧钢构**等头部企业产能利用率首次突破80%。

成本仍是痛点:PC构件每立方米比传统现浇贵300-500元,但规模化后差距可缩小至100元以内。**“工期缩短30%、人工减少40%”**的优势,在劳动力成本飙升的一二线城市开始显现。

绿色建筑如何从“噱头”变“刚需”?

自问:开发商为何愿意买单?

2017年《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》进入攻坚期,全国新增绿色建筑面积5.5亿平方米,**三星级绿色建筑补贴最高达80元/㎡**。北京、上海等地将绿色建筑标准纳入土地出让前置条件,倒逼房企升级。

技术层面,**“被动房”**概念兴起:河北高碑店列车新城项目采用德国标准,全年恒温恒湿,能耗仅为普通住宅的10%,开盘价比周边溢价25%仍售罄。光伏建筑一体化(BIPV)成本降至4元/W,隆基、中信博等企业切入幕墙赛道。

“一带一路”订单含金量有多高?

2017年我国对外承包工程完成营业额1686亿美元,其中“一带一路”沿线占比提升至52%。自问:哪些企业吃到肉?

- 央企军团:中国交建在肯尼亚蒙内铁路拿下38亿美元大单,中国铁建签署莫斯科地铁第三换乘环线25亿元合同。

- 地方龙头:云南建投通过“投资+EPC”模式锁定老挝万象赛色塔综合开发区,带动钢材出口超10万吨。

- 风险警示:汇率波动导致汇兑损失占净利润比重普遍超过5%,中信泰富中澳铁矿项目减值阴影犹在。

民营建企如何突围?

2017年民企面临“三座大山”:**融资贵、中标难、回款慢**。某特级资质民企老板算过账:银行贷款利率上浮30%仍一贷难求,而央企可拿到基准下浮10%的授信。

突围路径有三:

- 专精特新:江苏某幕墙公司专注超高层异形玻璃,毛利率高出行业平均15个百分点,成功打入迪拜哈利法塔供应链。

- 联合体投标:浙江中天通过与中铁组成联合体,中标杭绍台高铁PPP项目,实现从分包到总包的跨越。

- 供应链金融:广联达推出“数字债权凭证”,帮助中小建企将应收账款变现周期从180天压缩至45天。

2017年建筑行业的“灰犀牛”是什么?

不是政策,而是劳动力断层。当年全国建筑工人平均年龄已达43.7岁,90后占比不足15%。某劳务大省调研显示:瓦工日薪突破400元仍招不到人,机器人砌墙工效已达人工的2.5倍。

头部企业开始布局:中建三局成立智能建造实验室,碧桂园投资800亿研发建筑机器人,**“像造汽车一样造房子”**的愿景首次有了技术底座。

未来五年哪些岗位最吃香?

根据2017年各大建工集团校招数据,需求增速前三的岗位:

- BIM工程师:平均年薪15万起,会参数化建模的应届生被哄抢。

- 装配式深化设计师:需同时懂结构力学和工厂工艺,人才缺口超10万。

- 海外项目融资经理:要求英语六级+CFA一级,熟悉伊斯兰金融模式者优先。

传统施工员岗位需求下降20%,但“懂技术+会无人机测绘”的复合型人才薪资逆势上涨30%。

尾声:2017只是序章

这一年,行业在分化中孕育新生:有人退出,有人升级;有的项目烂尾,有的技术颠覆。当装配式建筑渗透率从5%向30%跃迁,当绿色建筑从奢侈品变成必需品,当机器人第一次抹灰比老师傅更平整,建筑业的底层逻辑已被改写。2017年的答案,写在2022年的工地上:那些提前押注技术、深耕细分、拥抱变化的从业者,终于等来了属于他们的黄金时代。

评论列表