一、为什么中国科技能在未来十年持续领跑?

答案:政策红利、人才储备、资本投入、市场容量四大要素叠加,形成正循环。

过去二十年,中国把“科技自立”写进国家战略,研发投入从GDP的0.9%跃升到2.55%,总量仅次于美国。2023年,仅半导体、人工智能、新能源三大赛道就吸引了超过1.2万亿元人民币的风险投资,相当于德国全年研发经费的七成。与此同时,每年毕业480万名理工科大学生,为实验室和生产线持续输血。政策、资本、人才、市场四力合一,构成了中国科技长跑的“发动机”。

二、未来十年最值得关注的六大科技赛道

1. 第三代半导体:突破“卡脖子”的关键战场

- 碳化硅(SiC)与氮化镓(GaN)器件可使电动车续航提升8%—12%,充电桩体积缩小30%。

- 国家大基金二期已明确把70%资金投向第三代半导体材料与设备,2025年前有望实现8英寸衬底量产。

- 潜在风险:高端光刻胶、离子注入机仍依赖进口,国产替代窗口期约3—5年。

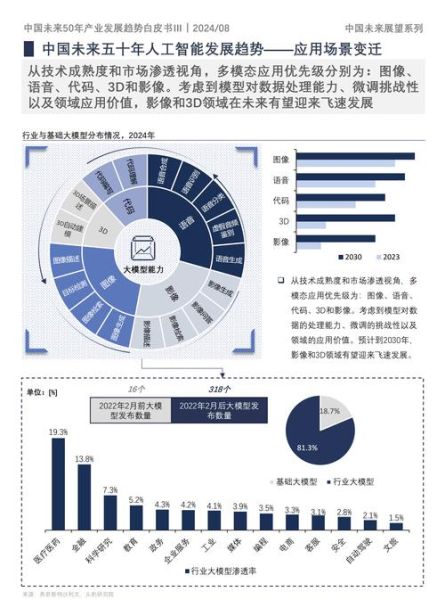

2. 人工智能大模型:从“追赶”到“并跑”的临界点

自2022年ChatGPT爆红后,百度“文心一言”、阿里“通义千问”、华为“盘古”相继上线。中国大模型参数规模已突破2000亿级,与GPT-4差距缩小至6—9个月。未来五年,行业大模型将率先在以下场景爆发:

- 金融风控:毫秒级反欺诈,降低坏账率30%以上。

- 药物研发:AI辅助分子设计,将候选化合物发现周期从5年压缩到18个月。

- 智慧矿山:无人采掘系统减少井下作业人员80%,事故率趋近于零。

3. 可控核聚变:终极能源的“中国方案”

EAST装置在2023年成功实现403秒稳态高约束等离子体运行,刷新世界纪录。到2035年,中国或将建成全球首座商用聚变示范电站CFETR,每度电成本有望降至0.3元以下,彻底改变能源格局。

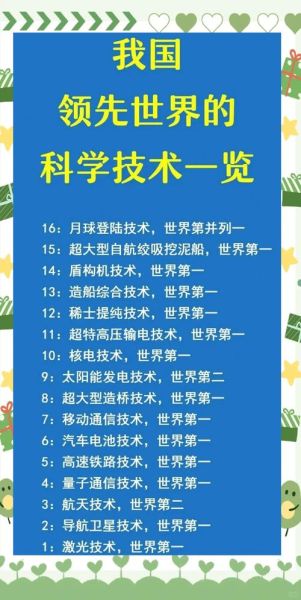

4. 量子信息与未来计算

“九章三号”光量子计算机在特定任务上比超级计算机快一亿亿倍。2028年前后,百比特级量子计算机将走出实验室,率先服务于新药分子模拟、密码破译、交通优化三大领域。

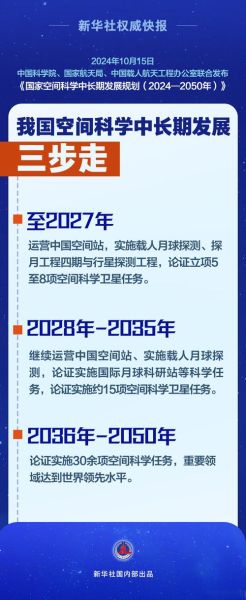

5. 商业航天与低轨卫星互联网

- 中国版“星链”——“GW星座”计划发射1.3万颗卫星,2025年完成首批648颗组网,为全球偏远地区提供50Mbps以上宽带。

- 海南文昌商业发射场二期将于2026年投入使用,单次发射成本有望降至3000美元/公斤,仅为SpaceX当前报价的60%。

6. 合成生物学与生物制造

通过基因编辑+AI设计,中国科学家已用微生物在48小时内合成青蒿素前体,成本比植物提取降低90%。到2030年,30%的化工产品可由生物法替代,市场规模突破2万亿元。

三、普通人如何抓住科技红利?

1. 职业选择:哪些岗位最抗周期?

• 芯片验证工程师:平均年薪60万,人才缺口15万。

• AI训练师:为垂直行业定制数据标注与模型微调,入门门槛仅需掌握Python与领域知识。

• 碳管理咨询师:随着全国碳市场扩容,企业需要专人核算、交易碳排放权,复合背景人才稀缺。

2. 投资方向:如何识别“伪科技”?

自问:该赛道是否具备“三有”?

1. 有国家重大专项或产业基金背书;

2. 有明确商业化落地场景,而非停留在PPT;

3. 有连续三年的研发投入占比高于15%。

若三者缺一,谨慎入场。

3. 教育布局:孩子该学什么?

• 小学阶段:重点培养计算思维与英语阅读,Scratch图形化编程即可。

• 中学阶段:参加信息学奥赛,为保送985高校增加筹码。

• 大学阶段:优先选择集成电路科学与工程、人工智能、新能源材料三大一级学科,保研率与就业率双高。

四、潜在挑战与应对策略

1. 技术封锁会不会加剧?

美国对华半导体出口管制已从14nm扩展到18nm,但国产28nm DUV光刻机已通过验证,14nm逻辑芯片良率爬升至75%。短期阵痛不可避免,长期看将倒逼供应链本土化。

2. 资本寒冬会不会导致创新熄火?

2023年Q3,中国VC/PE募资额同比下降37%,但政府引导基金逆势增长21%,成为“压舱石”。科创板第五套上市标准允许亏损硬科技企业IPO,为研发型公司打开退出通道。

3. 伦理与监管如何平衡?

《生成式AI管理办法》已明确“数据来源合法、内容可追溯、人工可干预”三原则。未来监管将走向“沙盒+白名单”模式,既防止野蛮生长,又保留创新空间。

五、写在最后:为什么下一个“苹果”可能诞生在中国?

全球最大单一市场、最完整供应链、最勤奋工程师、最宽容迭代环境,四大优势叠加,让任何一项实验室技术都能在中国以“最快时间、最低成本、最大规模”商业化。当美国还在为“是否禁售大疆”争论时,中国无人机已在全球农业植保市场拿下70%份额。历史经验表明,每一次外部压力都会转化为内部跃迁的动能。未来十年,中国科技的故事,会比所有人想象的更精彩。

评论列表