智慧社区到底是什么?

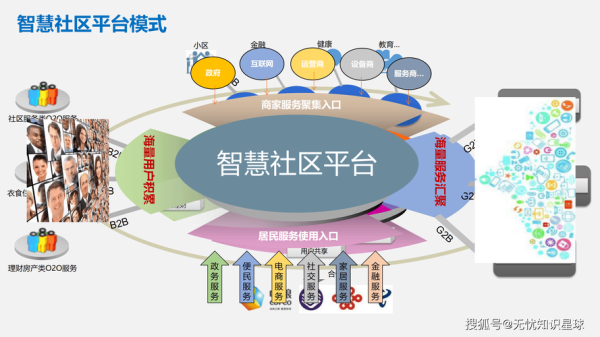

智慧社区是以物联网、云计算、大数据、人工智能为核心技术,把社区里的人、设备、服务、管理全部数字化、网络化、智能化,形成“线上+线下”深度融合的新型居住形态。简单说,就是让居民用手机就能开门、报修、缴费、预约车位,物业用数据就能预测电梯故障、优化保洁路线,政府用平台就能精准发放养老补贴、实时掌握安防动态。

为什么现在谈智慧社区正当其时?

政策东风:国家层面连续加码

- 《“十四五”数字经济发展规划》明确提出“推进智慧社区建设”

- 住建部、工信部等16部委联合发文,要求到2025年建成5000个以上智慧社区样板

- 老旧小区改造资金中,**明确划出15%用于智能化升级**,财政直接补贴硬件采购

技术成熟:成本拐点已至

十年前装一套人脸识别门禁要3万元,现在只要3000元;NB-IoT模组价格从60元跌到12元;5G基站覆盖密度让“万物实时在线”不再是口号。**技术普惠让中小城市也能用得起智慧方案**。

需求爆发:三类人群同时推动

- 90后业主:习惯手机搞定一切,对无接触通行、线上报修“零容忍”

- 银发族:疫情后学会用健康码,对远程问诊、跌倒监测需求井喷

- 物企:人力成本五年涨50%,必须用AI巡更、智能工单降本增效

智慧社区前景怎么样?

未来五年将进入“黄金窗口期”。赛迪顾问预测,2023年市场规模4800亿元,2027年将突破**1.2万亿元**,年复合增长率26%。增量主要来自:

- 硬件更新:全国28万个老旧小区需要加装智能门禁、高空抛物摄像头

- 运营服务:社区团购、居家养老、托幼托管等增值服务年增速超40%

- 数据变现:脱敏后的社区大数据可为政府提供人口流动分析,为商业提供精准营销

智慧社区未来发展趋势

趋势一:从“单点智能”到“全域协同”

过去是门禁、停车、照明各自为政,未来将形成**“社区大脑”**:电梯故障自动触发工单→机器人到达提醒→业主APP同步收到安抚信息→保险公司启动理赔预审核,整个过程10分钟完成。

趋势二:盈利模式从“卖设备”转向“卖服务”

典型路径:

- 硬件0元装,按每户每月19元收“智慧服务费”

- 与保险公司合作,为独居老人提供跌倒监测服务,保费分成30%

- 社区广告屏根据业主画像精准投放,广告收入与业委会分成

趋势三:数据安全立法倒逼“隐私计算”落地

2024年即将实施的《社区数据安全管理办法》要求:**人脸、指纹等生物信息不得明文存储**。解决方案是“联邦学习”——数据不出社区,算法在云端训练,既满足AI需求又通过合规审计。

谁会在智慧社区赛道胜出?

四类玩家各显神通

| 玩家类型 | 核心优势 | 潜在短板 |

|---|---|---|

| 互联网巨头(如阿里、腾讯) | 支付、云计算、用户规模 | 缺乏线下运维经验 |

| 安防龙头(如海康、大华) | 硬件成本、算法精度 | 软件生态薄弱 |

| 地产系科技公司(如万科万睿) | 物业资源、场景理解 | 跨品牌复制难 |

| 垂直SaaS初创公司 | 灵活定制、深耕细分 | 资金压力大 |

最终可能形成“**硬件标准化+服务本地化**”的混合业态:巨头提供底层平台,区域集成商做落地运营。

---普通人如何抓住智慧社区红利?

业主:选房时关注三个细节

- 门禁是否支持**“离线开门码”**(断网也能用)

- 物业APP能否直连**政府政务平台**(避免重复填表)

- 公共区域摄像头是否具备**“隐私遮蔽”**功能(自动模糊窗户)

创业者:避开“重资产”陷阱

轻量级切入点:

- 做老旧小区智能改造的**“设计+监理”**服务商,轻资产、高毛利

- 开发**“银发关怀”**场景包:智能药盒+跌倒雷达+一键呼叫,按订阅收费

- 成为**“社区数据运营商”**,帮政府做人口热力图,按数据调用量收费

最后的灵魂拷问:智慧社区会让生活更好吗?

技术本身是中立的。**当算法能提前三天预警独居老人可能发病,当高空抛物摄像头让熊孩子不再敢乱扔东西,当业主大会投票不再因为“凑不齐人数”而流产**,智慧社区就值得被期待。关键在于:把选择权还给居民——愿意享受便利的刷脸进门,不愿意的可以刷门禁卡;愿意共享数据的获得物业费减免,不愿意的照常缴费。技术向善,从来不是一句口号,而是一行行可以被居民随时关闭的代码。

评论列表