2017年网民画像:谁在上网、用什么、看什么?

2017年,中国网民规模突破7.5亿,手机网民占比高达96.3%。三四线城市与农村用户首次成为增量主力,他们平均每天在线时长达到3.8小时,比2016年增长17%。

年龄结构:90后成消费核心

- 18-30岁人群贡献超过55%的电商订单;

- 31-40岁人群更偏爱知识付费与在线教育;

- 50岁以上用户短视频使用时长同比增长210%。

设备偏好:千元机与Wi-Fi的“黄金组合”

QuestMobile数据显示,售价1000-1500元的安卓机型占据新增设备47%的份额;与此同时,公共Wi-Fi覆盖率的提升让用户敢于在碎片场景下观看高清视频。

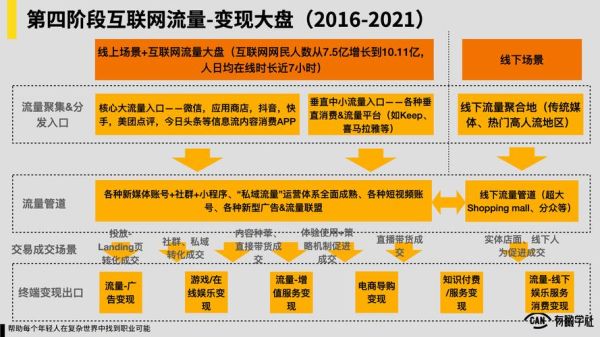

流量入口迁移:搜索退位、社交上位

2017年,微信月活9.8亿,今日头条日活1.2亿,信息流广告消耗首次超过搜索广告。这意味着什么?

自问自答:为什么品牌开始把预算从百度转向头条号?

因为算法推荐带来的转化率比关键词竞价高28%,且CPM成本下降19%。以某美妆品牌为例,同样10万元预算,百度带来1.2万次点击,头条号带来3.5万次阅读并产生4200次加购。

小程序元年:用完即走的“轻”革命

- 摩拜单车通过小程序获得50%的新用户;

- 拼多多借助社交裂变,半年斩获1亿付费买家;

- 星巴克用星说礼品卡实现单日销售额破千万。

内容消费升级:从“有趣”到“有用”

2017年,知乎Live单场参与人数最高突破43万,知识付费市场规模达49亿元,同比增长3.8倍。

短视频爆发:15秒重构注意力

抖音日活从年初的几十万飙升至年末的4000万,人均日启动次数达到12次。MCN机构开始批量签约素人,一条广告报价从5000元涨到5万元仅需三个月。

直播降温:秀场模式遇天花板

映客、花椒等平台增速放缓,打赏收入环比下滑22%。用户开始厌倦“套路式”互动,转向更有信息密度的电商直播。

电商变局:从“人找货”到“货找人”

2017年双十一,天猫GMV定格1682亿元,其中无线端占比90%。但更值得玩味的是,42%的订单来自内容推荐而非主动搜索。

自问自答:中小商家如何吃到内容电商红利?

答案藏在三个细节里:

- 标题关键词:用“2017新款”“抖音同款”等时效词提升搜索权重;

- 主图场景化:把产品植入真实使用场景,CTR可提升35%;

- 详情页短视频:15秒演示核心卖点,转化率平均提高18%。

社交电商的裂变密码

拼多多的“砍一刀”并非唯一解法,贝店通过“店主-导师-合伙人”三级分佣,半年做到月销10亿;小红书则用明星+素人笔记组合,把美妆客单价拉高到行业均值的1.7倍。

数据安全焦虑:GDPR前夜的暗流

虽然GDPR在2018年生效,但2017年已有37%的中国网民开始主动清理浏览器Cookie。这对营销人意味着什么?

自问自答:精准投放会不会失效?

不会,但第一方数据的价值被放大。品牌开始自建DMP,通过会员体系、线下扫码、Wi-Fi探针等方式收集用户行为数据,再与腾讯社交广告、阿里妈妈进行安全屋级别的数据匹配。

2017年的启示:抓住三波红利

回望这一年,所有增长奇迹都绕不开三个关键词:

- 下沉市场:用接地气的内容和价格击穿信息差;

- 算法推荐:把“猜你喜欢”做到极致,让用户上瘾;

- 社交关系链:把交易变成游戏,把分享变成荣誉。

2017年的互联网像一列高速列车,有人看见车窗外的风景,有人盯紧车厢里的座位。流量红利永远存在,只是换了检票口。

评论列表