互联网产业计划怎么做?先厘清“产业”与“计划”的边界

很多人一上来就写PPT,却忘了先回答:互联网产业计划到底服务于谁? 自问自答:它服务于三类主体——政府(区域数字经济)、园区(招商与生态)、企业(第二增长曲线)。不同主体,计划侧重点完全不同。

互联网产业计划怎么做?五步落地框架拆解

1. 市场扫描:用“三层漏斗”锁定机会

- 宏观层:看政策、资本、技术成熟度曲线,判断窗口期。

- 中观层:用产业地图把链条拆成“基础设施—平台—应用”,找到缺口。

- 微观层:跑100个用户深访,验证痛点是否真实付费。

2. 战略定位:一句话说清“为什么是我”

自问自答:定位不是喊口号,而是把资源禀赋翻译成商业壁垒。 举例:成都有游戏人才储备→定位“数字文创出口基地”;合肥有芯片产能→定位“AIoT硬件首发港”。

3. 路径设计:MVP→MSP→MMP

- MVP(最小可行产品):先做1个标杆场景,跑通数据闭环。

- MSP(最小可扩展平台):把标杆场景抽象成PaaS,开放给上下游。

- MMP(最小可盈利模型):找到第一个现金流业务,反哺生态。

4. 资源拼图:政府、基金、龙头三方协同

政府出政策、基金出子弹、龙头出订单,但必须设计“对赌条款”: • 政府补贴与税收挂钩 • 基金跟投与营收增速挂钩 • 龙头订单与本地采购比例挂钩

5. 运营机制:双轮驱动“产业飞轮”

飞轮A:数据—算法—场景—数据 飞轮B:企业—人才—资本—企业 两个飞轮用“月度产业例会”焊接,例会只讨论一件事:本周哪个指标卡住了?

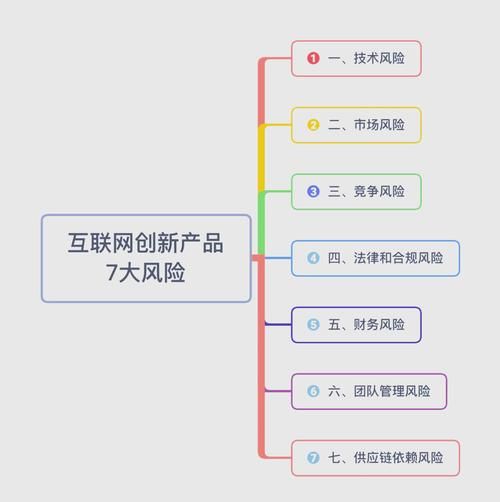

互联网产业计划有哪些风险?提前布防的六张清单

政策风险:补贴退坡与合规红线

自问自答:补贴退坡时靠什么活?提前把补贴占比降到30%以下,同时建立合规SaaS,实时监测数据跨境、隐私、反垄断三条红线。

技术风险:开源协议与专利地雷

- 使用GPL系列开源代码,必须在12个月内完成闭源重构。

- 核心算法申请“防御性专利”,防止被NPE(专利流氓)狙击。

市场风险:需求断层与付费意愿

90%的产业计划死在“伪需求”。解法:先做“影子POC”——用现有数据模拟客户ROI,ROI<200%直接砍掉。

资金风险:长周期与短回报错配

设计“阶梯式融资”: • 天使轮:验证场景(6个月) • A轮:验证平台(12个月) • B轮:验证盈利(18个月) 每轮设置“血条指标”——现金低于6个月运营费时强制降本。

人才风险:高端人才与产业工人双缺口

- 高端人才:用“候鸟计划”——核心算法团队base一线城市,交付团队base本地。

- 产业工人:与职校共建“订单班”,毕业即上岗,降低30%招聘成本。

生态风险:龙头垄断与中小企业挤出

自问自答:如何避免“大树底下不长草”? 设置“市场份额上限”:单一企业采购额不超过总订单40%,强制留出创新缝隙。

实战案例:某长三角园区如何两年跑出独角兽

背景:园区原有汽车零部件产业,面临电动化冲击。 解法四连击: 1. 定位:从“汽车零件”升级为“智能座舱操作系统出口基地”。 2. 路径:先用1家车企做MVP,跑通车规级OS;再开放SDK给10家Tier1做MSP;最后靠软件授权费实现MMP。 3. 资源:政府提供测试场+数据开放,基金按营收1:1配资,车企承诺3年10万套订单。 4. 风险:提前把专利拆分到离岸SPV,规避美国出口管制;同时用VIE架构预留海外上市通道。 结果:第18个月营收破亿,第24个月估值10亿美元。

最后留给决策者的三个思考题

- 你的产业计划里,第一个付费客户是谁?能否在计划书里直接写出他的名字?

- 如果明天政策补贴归零,你的现金流能撑几个月?

- 生态里最小的那个参与者,离开你后能否独立存活?

评论列表