什么是互联网教育PEST?为什么它决定了平台生死?

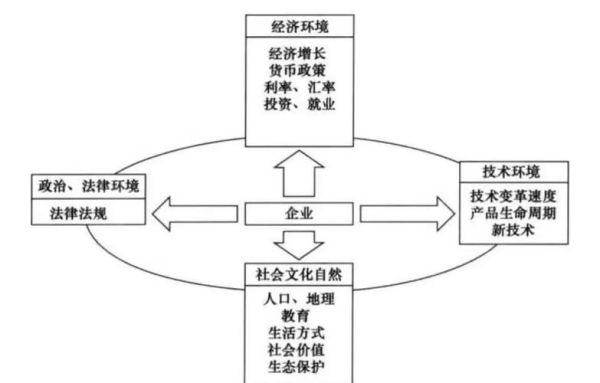

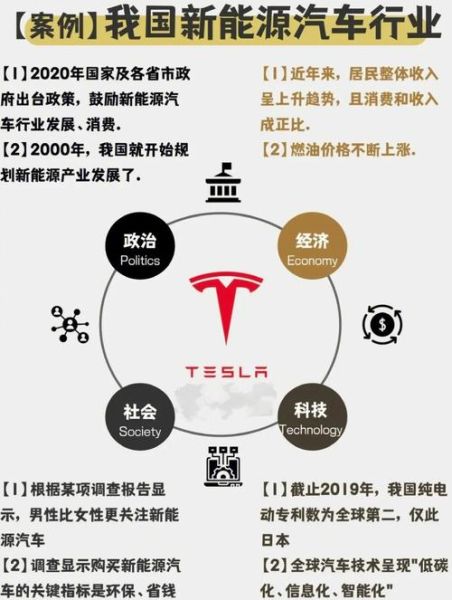

PEST是政治(Political)、经济(Economic)、社会(Social)、技术(Technological)四大英文首字母缩写,用来扫描宏观环境。对于互联网教育而言,它就像一张“雷达图”,提前暴露潜在风险与机会。没有这张地图,平台很容易在资本寒冬或政策风暴中突然熄火。

政治维度:政策红线与合规成本

在线教育政策风险有哪些?

“双减”文件、数据出境安全评估、未成年人保护条例、校外培训监管暂行办法。

- 牌照门槛:学科类直播必须持有《办学许可证》,非学科类也需备案,否则App Store直接下架。

- 广告禁令:主流媒体、公共场所、网络平台均不得发布校外培训广告,投放预算瞬间蒸发。

- 资金监管:学费必须进入银行监管账户,按课时拨付,现金流被“锁喉”。

- 内容审查:教案、题库、讲师背景需提前送审,敏感词过滤系统成本飙升。

自问自答:政策会不会放松?

短期内不会。教育部已明确“双减”是长期国策,地方细则还在层层加码,合规成本只会越来越高。

经济维度:付费能力与融资窗口

家庭可支配收入下降,如何保住续费率?

2023年城镇居民人均教育支出同比下降,但素质教育、职业教育却逆势增长。平台需把SKU从“提分”转向“兴趣+技能”,客单价从3000元降到499元的小课包,用分期支付降低决策门槛。

- 融资:一级市场几乎冻结,转向地方政府产业基金、银行科创贷。

- 成本控制:大班课转AI录播,教师人效从1:300提升到1:3000。

- 变现路径:硬件(学习平板)、会员(题库订阅)、To B SaaS(为学校提供作业系统)。

社会维度:用户心智与代际差异

Z世代家长到底在意什么?

他们不再迷信“清北名师”,而是看学习体验是否游戏化、社群氛围是否友好。B站、小红书上,“沉浸式自习直播”播放量破亿,说明陪伴感比权威感更值钱。

- 下沉市场:三四线城市家长更关注“性价比”,9.9元体验课转化率可达15%。

- 银发经济:退休人群学钢琴、书法,AR眼镜+实时纠错成为新卖点。

- 社会责任:平台必须公开公益课时数,否则品牌舆情瞬间翻车。

技术维度:AI颠覆与数据安全

大模型会让老师失业吗?

不会完全失业,但角色从“知识传递者”变成“学习教练”。GPT-4已能生成个性化习题,实时语音评测,教师只需做情感激励与纠偏。

- 技术红利:AI备课节省90%时间,虚拟人讲师24小时直播,边际成本趋近于零。

- 数据合规:《个人信息保护法》要求本地化存储,跨境传输需通过安全评估,违规最高罚年营收5%。

- 硬件入口:学习笔、词典笔、智能台灯成为数据采集节点,形成闭环。

PEST交叉风险:一张图看懂连锁反应

政治收紧→广告受限→获客成本上升→经济寒冬融资困难→只能裁员降本→技术投入不足→产品体验落后→社会口碑下滑→政策再收紧。这就是2021年多家头部平台的真实路径。

---实战清单:如何基于PEST做年度规划?

- 政治:每季度梳理一次地方细则,建立“政策雷达”微信群,法务提前三个月介入产品设计。

- 经济:把课程拆成“订阅制+硬件捆绑”,用银行分期降低家长首付压力。

- 社会:在抖音开设“家长自习室”直播,用社群打卡提升续费。

- 技术:与国产GPU厂商签约,确保大模型训练数据不出境。

常见误区:别把PEST当一次性报告

很多平台只在融资BP里写一段PEST,之后束之高阁。正确做法是每月更新一次权重,例如政策风险权重从30%升到50%时,立即砍掉所有学前学科SKU。

自问自答:小机构没资源做监测怎么办?

加入行业协会共享情报,或订阅第三方合规SaaS,年费不到10万元,却能避免千万级罚款。

评论列表