银行开展互联网金融业务会触碰哪些红线?

在监管视角下,银行只要通过互联网向不特定对象提供资金融通、支付结算、理财代销等服务,就落入《商业银行互联网贷款管理暂行办法》《非银行支付机构条例(征求意见稿)》等文件的射程。常见红线包括:

- 超范围吸收存款:把结构性存款包装成“活期+高收益”在互联网平台销售,涉嫌违规返利。

- 与无牌机构合作:导流给未取得融资担保牌照的助贷平台,触发《银行业监督管理法》第四十五条。

- 数据出境未经评估:将客户交易日志存储在境外云服务器,违反《个人信息保护法》第三十八条。

监管文件层层叠加,银行如何快速定位适用条款?

自问:面对央行、银保监会、网信办多头监管,有没有一张“索引表”?

自答:可以按“业务类型—监管主体—核心指标”三维索引。

| 业务类型 | 监管主体 | 核心指标 |

|---|---|---|

| 互联网消费贷 | 银保监会 | 单户授信≤20万,合作方出资≥30% |

| 直销银行Ⅱ类户 | 央行 | 年累计支付限额≤1万元,绑定同名Ⅰ类户 |

| 理财直播 | 证监会+网信办 | 全程留痕,禁止承诺保本 |

银行与第三方平台合作,合同里必须写明的五大条款

1. 数据最小化条款:仅共享加密后的脱敏字段,且明确“立即删除”时点。

2. 联合贷比例条款:将《网络小额贷款管理暂行办法》要求的出资比例写进违约触发条件。

3. 客户投诉先行赔付条款:银行先行垫资,再向合作方追偿,避免舆情升级。

4. 算法可解释性条款:要求合作方提供风控模型变量列表,防止“黑箱”决策。

5. 反垄断防火墙条款:禁止合作方利用银行数据实施“二选一”或价格歧视。

个人信息保护:银行最容易踩的坑在哪里?

自问:拿到客户授权就等于万事大吉?

自答:授权只是起点,后续处理还需满足“最小必要”与“单独同意”双重要求。

- 最小必要:APP不得因用户拒绝授权通讯录就拒绝提供开户服务。

- 单独同意:将征信信息用于营销推送,必须弹窗二次确认,不能隐藏在冗长协议里。

- 跨境传输:通过API调用境外人脸识别服务,需完成省级网信办安全评估。

反洗钱视角下的可疑交易识别模型

银行传统模型关注“金额大、频率高”,但互联网金融呈现小额、高频、多层跳转特征,需引入以下维度:

- 设备指纹:同一台手机30天内登录超过5个不同银行卡Ⅲ类户。

- 行为序列:用户先充值到电子钱包,再分10笔购买虚拟商品,最后立即提现。

- 关联图谱:收款方90%的交易对手为90天内新注册账户。

监管提示:2024年央行罚单显示,因未识别上述模式,三家股份行合计被罚没超3000万元。

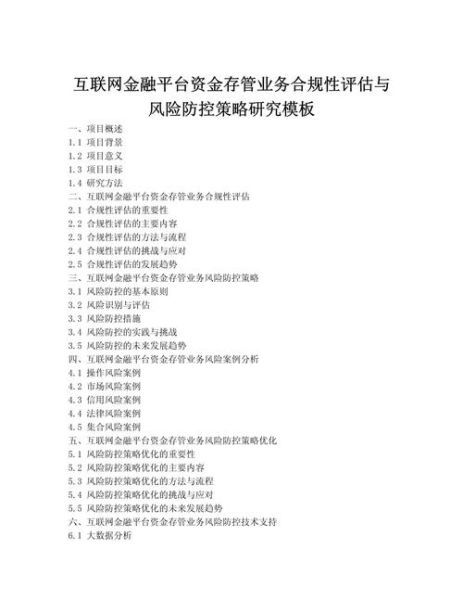

合规科技(RegTech)落地路线图

阶段一:数据资产盘点 建立“字段—系统—部门”三级台账,把散落在核心、信贷、支付等系统的客户字段统一编码。

阶段二:规则引擎嵌入 将《个人信息保护法》第29条“敏感个人信息单独同意”转化为可配置规则,自动拦截未弹窗的调用请求。

阶段三:实时沙盒监测 在准生产环境模拟高并发贷款申请,验证模型是否触发《商业银行互联网贷款管理暂行办法》第21条“授信集中度”红线。

未来三年立法动向与银行应对清单

1. 《金融稳定法》预计2025年落地,要求系统重要性银行每季度开展数字场景压力测试。 2. 《数据资产入表暂行规定》扩大至银行业,需把经过合规清洗的数据确认为无形资产。 3. 央行正在起草《支付领域反垄断指南》,禁止银行与平台签署“排他性快捷支付”协议。 银行可提前做的事: • 建立“合规—科技—业务”三角工作组,每月跟踪立法动态; • 把现有合同中的“排他条款”改为“优先推荐+可替代方案”; • 对存量互联网贷款进行集中度回测,预留资本缓冲。

评论列表