外卖平台到底靠什么赚钱?

很多人以为平台只靠抽佣,其实那只是冰山一角。佣金、广告、金融、数据、物流五大收入池共同构成了外卖平台的盈利模型。

(图片来源网络,侵删)

- 佣金收入:通常向商家收取订单金额的18%-25%,头部品牌可谈到15%以下。

- 广告收入:竞价排名、品牌展位、首页Banner,单天单城动辄百万级曝光。

- 金融服务:给商户提供T+1提前回款、给用户提供月付分期,利差与手续费双收。

- 数据变现:商圈热力图、菜品趋势报告卖给供应链企业,一份报告年费可达六位数。

- 即时物流:把自建运力开放给第三方商超、药店,按单抽成或按公里计费。

外卖产业链上游:从农田到中央厨房

上游环节决定了菜品的成本与稳定性,常被消费者忽视,却是平台控价的起点。

1. 食材供应链如何压缩成本?

平台通过产地直采+集采集配模式,把多级批发环节砍掉。以土豆为例:

- 产地地头价0.6元/斤;

- 传统批发市场层层加价到1.2元/斤;

- 平台用冷链大车直采,损耗率从15%降到5%,最终给到中央厨房0.9元/斤。

看似只便宜0.3元,但一家日均500单的快餐店,一年光土豆就能省出4万元。

2. 中央厨房是效率神器还是吞金兽?

中央厨房把洗菜、切配、腌制全部前置,门店只需加热或简单翻炒。优势与风险并存:

- 优势:人效提升30%,出餐时间缩短至3分钟,食品安全可追溯。

- 风险:前期投入高,一条日产1万份的流水线设备成本约800万元;SKU过多会导致产能闲置。

外卖产业链中游:平台与骑手的博弈

1. 平台算法如何决定你的配送费?

配送费不是拍脑袋,而是实时运力定价模型的结果。模型核心变量:

(图片来源网络,侵删)

- 供需比:区域内骑手数/待取餐订单数;

- 天气系数:雨雪天气溢价最高可达2.5倍;

- 距离阶梯:3公里内起步价,3-5公里每500米跳档一次。

骑手侧则采用时间-收益弹性算法:系统预测骑手接下一单的预期收益,低于阈值就不派单,避免“空驶”。

2. 骑手到底是“个体户”还是“员工”?

目前主流模式是众包+专送+驻店三轨并行:

- 众包骑手:注册门槛低,可自由抢单,但无底薪无社保;

- 专送骑手:与劳务公司签协议,有固定排班和冲单奖;

- 驻店骑手:只为一家品牌服务,门店给保底工资,平台给单量。

平台通过“三级跳”把用工风险分散,既保证了高峰运力,又降低了社保成本。

外卖产业链下游:流量、评价与复购

1. 新店如何7天内冲上商圈前10?

平台冷启动期有7天流量加权,核心打法:

- 高质低价冲销量:把爆款菜品做成9.9元套餐,毛利压到5%,日均200单即可撬动排名;

- 关键词埋点:店名里加入“川湘盖饭”“一人食”等长尾词,搜索权重提升30%;

- 评价反漏斗:前100单用“餐垫卡+返现3元”引导五星好评,差评出现即私聊补偿。

2. 复购率50%以上的秘密:会员+私域

平台会员体系把满减券包+免配送券+专属折扣打包,用户开通后月消费频次提升1.8倍。

更进阶的做法是企业微信+社群:

- 每日11点发限时秒杀券,群转化率可达35%;

- 用户备注口味偏好,下次直接推荐“少辣免葱”,客单价提升12%。

未来变量:无人机、预制菜与下沉市场

1. 无人机配送真能降本吗?

目前深圳试点数据显示:

- 3公里内无人机单程8分钟,成本4.5元/单;

- 骑手同距离成本5.2元/单,但无人机需额外建设起降点,单点投入20万元。

只有当单日起降量>200单时,无人机才具备经济可行性。

2. 预制菜会不会干掉厨师?

预制菜渗透率已超30%,但口味差异化门店仍有护城河:

- 火锅、烧烤类预制菜还原度90%,厨师需求下降;

- 现炒小炒类依赖锅气,预制菜还原度仅60%,厨师仍是刚需。

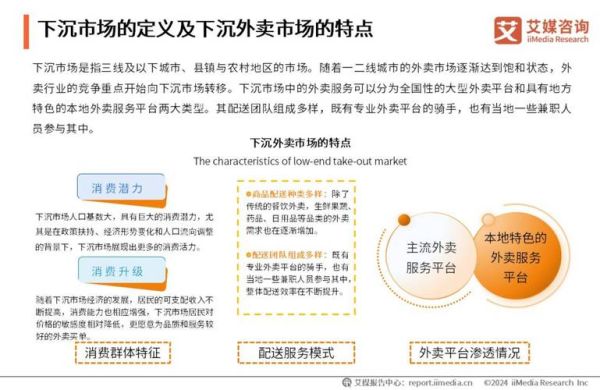

3. 下沉市场为什么客单价反而更高?

县域用户点外卖多为家庭场景,一单常含3-4人餐,客单价45元以上,高于一线城市单人餐的38元。平台策略是:

- 引入本地连锁超市,提升SKU丰富度;

- 用“拼好饭”把同一小区订单合并,降低配送成本。

评论列表