政策风向:互联网医疗的“紧箍咒”还是“助推器”?

政策风险常被创业者视为“黑天鹅”,但在互联网医疗赛道,它更像一只“灰犀牛”。

(图片来源网络,侵删)

- 处方外流政策:2023年国家卫健委明确“电子处方流转平台”必须接入省级监管,意味着平台不能私自留存处方数据,直接压缩了“处方二次变现”空间。

- 数据跨境传输:《个人信息出境标准合同办法》要求医疗数据出境需通过安全评估,跨境远程会诊、海外保险核保等业务被迫增加合规成本。

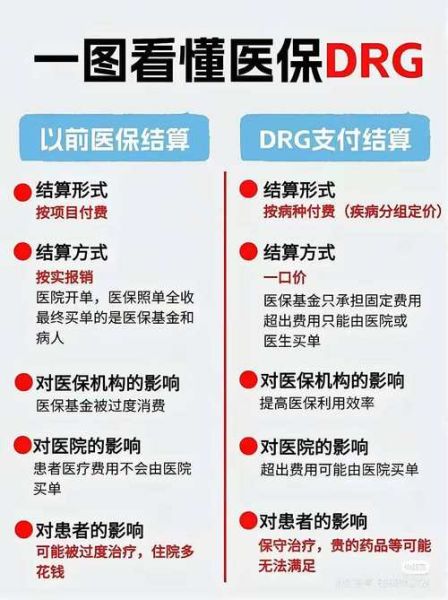

- 医保支付红线:目前仅“互联网复诊”可医保报销,AI辅助诊断、健康管理套餐仍被排除在外,限制了C端付费意愿。

经济周期:谁在逆势增长?

当融资寒冬遇上医疗刚需,行业呈现K型分化。

逆势增长的三大场景

- 企业健康管理:美团、字节等互联网大厂将年度体检升级为“检+管”套餐,客单价从300元跃升至1500元,B端预算反周期扩张。

- 院外DTP药房:抗癌特药线上直送服务增长47%,因患者减少住院天数,更愿意为“送药到门”支付溢价。

- 消费级基因检测:虽受《人类遗传资源管理条例》限制,但“肿瘤早筛”产品通过LDT模式(实验室自建项目)绕过审批,毛利率仍达60%以上。

社会痛点:老龄化与“数字鸿沟”的博弈

中国60岁以上网民占比仅14%,但慢性病线上问诊量却占总量38%。

如何破解“不会用”与“不敢用”?

- 语音交互适老化:阿里健康将问诊入口改为“按住说话”,65岁以上用户次日留存率提升22%。

- 子女代付模式:平安好医生推出“家庭账户”,子女可远程为父母购药,2023年老年用户ARPU值增长3倍。

- 线下服务站:京东健康在县域市场铺设5000家“健康小屋”,由店员协助扫码问诊,首单转化率超线下药店4倍。

技术暗礁:AI诊断的“幻觉”危机

当ChatGPT开始写病历,风险也随之而来。

监管如何界定AI责任?

国家药监局2024年新规要求:

- AI辅助诊断软件必须按“三类医疗器械”审批,临床试验需覆盖12个月真实世界数据;

- 医生最终签字权不可让渡,平台需留存AI决策过程日志至少5年。

盈利模式拆解:谁在“烧钱”?谁在“造血”?

看似亏损的“药械电商”

叮当健康财报显示药品零售毛利率仅8%,但“履约费用率”高达12%,核心在于:

(图片来源网络,侵删)

- 自建冷链仓成本是常温仓3倍;

- 处方药需执业药师二次审方,人力成本占比超15%。

闷声赚钱的“处方流转平台”

某省级平台通过以下路径实现盈利:

- 向医院收取接口服务费(每张处方0.5元);

- 对药店抽取GMV佣金(3%-5%);

- 将脱敏数据卖给药企做真实世界研究(单个项目报价200万元起)。

未来三年:合规溢价与“医疗+保险”闭环

当政策套利空间消失,合规能力将成为核心竞争力。

- 保险支付:泰康在线推出“互联网医院专属保险”,用户在线问诊后购药可报销70%,平台通过控费分成获利。

- 数据资产:微医将慢病管理数据转化为“保险精算因子”,帮助保险公司将糖尿病险定价误差率从25%降至8%。

- 线下反哺:思派健康在肿瘤专科医院旁设“日间化疗中心”,线上预约线下治疗,医保报销部分覆盖场地成本。

创业者自检清单

在投入千万级研发前,先回答三个问题:

- 你的业务是否涉及《禁止类医疗技术目录》?(如基因编辑、干细胞治疗)

- 能否接受省级医保平台抽成作为获客成本?(部分地区已达8%)

- 是否有三级医院科室共建资源?(这是获取医生IP最合规的路径)

(图片来源网络,侵删)

评论列表