互联网加农业到底“加”了什么?

很多人把“互联网加农业”简单理解成在网上卖农产品,其实远不止如此。它把数据、算法、金融、物流、社交、区块链等要素深度嵌入种植、养殖、加工、流通、消费全链条,让农业从“看天吃饭”转向“看数生产”。

国内政策与产业环境全景扫描

政策红利:从中央一号文件到县域试点

- 2024年中央一号文件首次提出“县域数字农业普惠行动”,明确财政贴息支持智慧农场、冷链前置仓、产地仓数字化改造。

- 农业农村部遴选了150个“互联网加”农产品出村进城试点县,每个县最高可获2000万元专项补贴。

基础设施:5G与北斗的双轮驱动

截至2023年底,全国行政村5G通达率已达82%,北斗高精度定位基站覆盖全部产粮大县,为无人机植保、自动驾驶拖拉机提供了厘米级精度。

互联网加农业怎么做?——落地路径拆解

路径一:生产端数字化

核心问题:小农户如何低成本接入数字系统?

答案:采用“SaaS+硬件租赁”模式。例如,安徽砀山梨农只需每年缴纳每亩180元,即可获得土壤传感器、虫情感知摄像头和云端种植模型,亩均节水30%、节肥20%。

路径二:流通端电商化

核心问题:如何避免“增产不增收”?

答案:通过“预售+产地直发”锁定利润。拼多多“农地云拼”把消费者订单提前聚合,陕西延安苹果采摘后48小时内直达北上广深,损耗率从20%降到5%,农户每斤多赚0.8元。

路径三:服务端金融化

核心问题:农业资产如何获得信用?

答案:蚂蚁链的“生物资产确权”方案,给每头奶牛戴上IoT项圈,实时上传步数、体温、产奶量上链,银行据此发放活体抵押贷,年化利率比传统信用贷低3个百分点。

智慧农业盈利模式深度解析

盈利模式一:数据订阅

极飞科技向大型农场收取每亩每年15元的遥感监测订阅费,提供长势诊断、灾害预警报告,毛利率高达65%。

盈利模式二:交易抽佣

一亩田平台对大宗农产品交易收取0.6%—1.2%的撮合佣金,2023年GMV突破1800亿元,佣金收入超12亿元。

盈利模式三:品牌溢价

浙江遂昌“赶街网”打造“土面哥”IP,通过短视频种草+直播溯源,把原本2元/斤的手工面卖到9.9元/斤,溢价部分农户与平台七三分成。

典型案例:三个县域的差异化打法

案例一:山东寿光——“数字大棚”集群

寿光市政府与京东云共建蔬菜产业大脑,接入2.3万个智能大棚,AI根据市场行情反向指导种植品种,农户年均收入提升2.7万元。

案例二:广西横州——“数字茉莉”全链路

横州将8万亩茉莉花全部纳入区块链溯源,天猫旗舰店的高端窨制花茶客单价达到268元,是散货的4倍。

案例三:黑龙江北大荒——“无人农场”商业化

北大荒集团建成20万亩无人化农场,通过农机共享平台把闲置的自动驾驶拖拉机租给周边小农户,单机年增收18万元。

潜在风险与破解方案

风险一:数据孤岛

表现:气象、土壤、交易数据分散在不同部门,无法协同。

破解:建立县域农业数据中台,采用API网关统一接口,2024年财政部已把中台建设纳入专项债支持范围。

风险二:人才断层

表现:懂农业的不懂代码,懂代码的不懂农业。

破解:推行“乡村CEO”培养计划,由阿里、拼多多等企业联合培训既会直播又会无人机的复合人才,培训合格后政府给予每人3万元创业补贴。

风险三:冷链短板

表现:生鲜农产品出村后损耗居高不下。

破解:推广移动式共享冷库,箱体自带太阳能板,可在田间地头快速拼装,租金每天仅80元,较传统冷库降低60%成本。

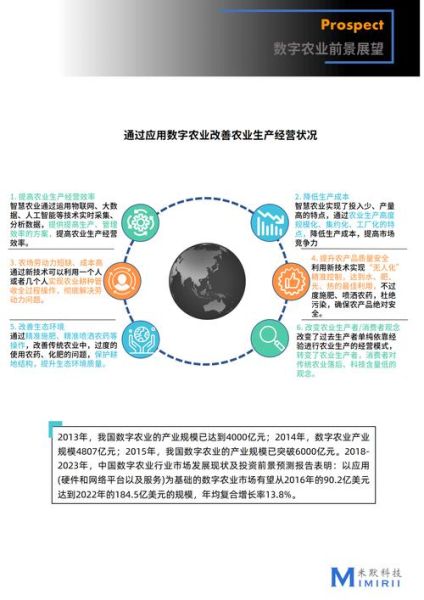

未来五年趋势预判

- AI育种:华大基因等企业已利用深度学习模型将水稻育种周期从7年压缩到3年。

- 碳汇交易:农田碳汇有望成为新型收入来源,1亩稻田每年可产生0.4吨二氧化碳当量,按当前试点价格30元/吨计算,额外增收12元/亩。

- 虚拟农场:元宇宙技术让消费者在云端认养果树,实时查看生长状态,海南芒果基地已卖出10万棵“数字芒果树”,每棵预售价299元。

评论列表