一、为什么大家都在谈“互联网公司未来趋势”?

过去十年,移动互联网把流量红利吃干抹净;接下来十年,**“互联网公司未来趋势”**的核心不再是“抢用户”,而是“抢场景”。谁能把技术、数据、生态三要素嵌入到用户生活的每一个微场景,谁就能抓住新风口。

二、如何抓住新风口?先回答三个灵魂拷问

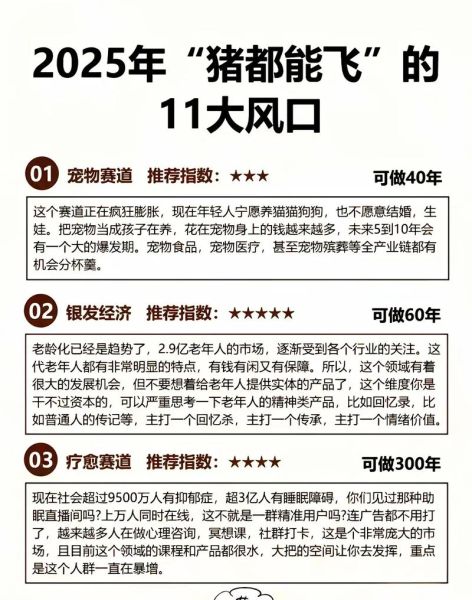

1. 新风口到底藏在哪些赛道?

- AI原生应用:从“AI+业务”升级为“业务×AI”,让大模型成为产品的默认配置,而非外挂功能。

- 产业互联网深水区:SaaS不再只是工具,而是成为行业Know-how的“操作系统”。

- 绿色算力:“双碳”政策倒逼数据中心重构,谁能把PUE降到1.1以下,谁就拥有成本优势。

2. 为什么90%的公司抓不住?

因为**路径依赖**。过去ToC公司擅长烧钱换规模,今天ToB要求深耕细作;过去靠广告投放获客,今天必须靠生态协同留存。组织惯性让大多数公司“看得见风口,却飞不起来”。

3. 小公司还有机会吗?

有。**“垂直场景+小模型+强运营”**的组合拳,让10人团队也能在细分赛道里切出10亿估值。关键在于:用数据闭环替代规模效应。

---三、拆解三大落地打法

打法一:把大模型“蒸馏”成行业小模型

通用大模型像自来水厂,行业小模型像社区净水机。自来水便宜但无法直饮,净水机贵却解决最后一公里的水质问题。

案例:一家做医疗影像的初创公司,用2000张高质量标注数据,把70亿参数的通用模型蒸馏成3亿参数的小模型,推理速度提升8倍,诊断准确率反而提高2.3%。

打法二:用“数据飞轮”替代“烧钱飞轮”

传统增长飞轮:投放→获客→留存→变现→再投放。

数据飞轮:用户行为→实时反馈→模型迭代→体验提升→更多用户行为。

关键动作:把埋点粒度从“页面级”降到“元素级”,让每一次点击都成为训练样本。

打法三:把碳排放变成利润中心

阿里云把液冷服务器节省的电费,打包成“绿色算力券”卖给高耗能客户;腾讯在天津数据中心用余热给市政供暖,一年节省标煤3.6万吨。

底层逻辑:把ESG指标翻译成财务指标,让减碳成为ROI最高的投资。

四、组织进化:从“职能型”到“任务型”

未来互联网公司的组织形态,会像**“特种部队+航母群”**:

- 特种部队:10人以内的小队,目标是在6周内验证一个假设;

- 航母群:提供算力、数据、法务、品牌等基础设施。

考核方式:从“KPI”变成“KEI”(Key Experiment Index),关键实验的迭代速度决定晋升速度。

五、资本视角:估值模型正在重写

过去VC看DAU、ARPU、LTV;现在看:

1. 数据资产周转率:每1GB数据一年能产生多少收入;

2. 模型折旧率:大版本更新后,老模型还能贡献多少推理量;

3. 碳强度倍数:每万元营收对应多少吨碳排放,低于行业均值才有溢价。

六、用户视角:从“流量池”到“信任链”

当用户越来越担心隐私泄露,**“数据不动模型动”**成为新契约:

- 联邦学习让模型在本地训练,原始数据不出设备;

- 零知识证明让用户验证“我的数据没被滥用”,而无需公开数据本身。

谁能把技术翻译成“人话”,谁就能赢得下一轮用户投票。

七、终局推演:2030年的互联网公司长什么样?

它可能不叫“互联网公司”,而叫“场景运营商”:

- 收入结构:70%来自订阅制服务,20%来自碳交易,10%来自数据增值;

- 员工构成:50%是提示词工程师(Prompt Engineer),30%是行业专家,20%是碳管理师;

- 护城河:不是技术,而是**“场景密度×数据深度×碳强度”**的三维网络效应。

抓住新风口的人,永远不是追风的人,而是提前在风口底下挖好坑的人。

评论列表