为什么要搞清楚“规模”这件事?

在融资、招投标、政策补贴、人才招聘乃至广告投放里,“你是大公司还是中小企业”往往决定门槛高低。如果错估身份,可能错过百万级补贴,也可能因资质不符被甲方直接淘汰。

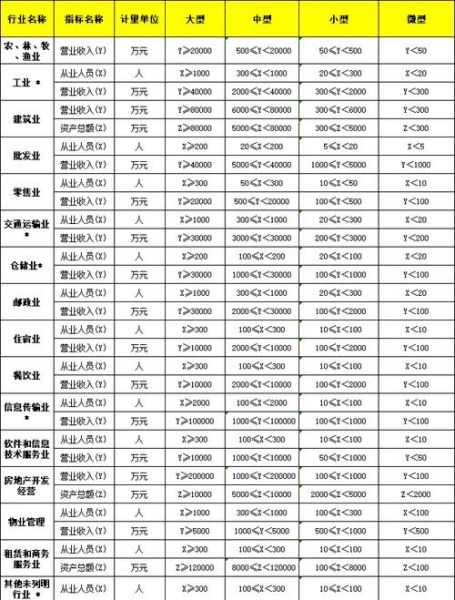

官方口径:工信部怎么给互联网公司“量身高”?

工信部联企业〔2011〕300号文件仍是当前最权威的尺子,核心指标只有三个:

- 从业人员:以缴纳社保的月均人数为准,不是简历库里的“注册量”。

- 营业收入:上一完整会计年度增值税报表的主营业务收入。

- 资产总额:资产负债表期末数,融资到账但未实缴的不能算。

对软件和信息技术服务业,具体数值如下:

- 微型:人数<10人 或 营收<50万元

- 小型:10≤人数<100人 且 50万元≤营收<1000万元

- 中型:100≤人数<300人 且 1000万元≤营收<1亿元

- 大型:人数≥300人 或 营收≥1亿元

注意“且”与“或”的陷阱:人数和营收必须同时满足区间才算小型或中型,而大型只需满足其一即可。

---资本市场视角:独角兽、Pre-IPO与“隐形冠军”怎么分?

投资人看规模时,往往把官方指标放在次要位置,更看重估值、赛道天花板、复合增长率。

估值维度

- 天使轮—A轮:估值<1亿美元,通常对应小型或微型。

- B轮—C轮:估值1亿—10亿美元,多数已跨过中型门槛。

- D轮以上:估值≥10亿美元,即“独角兽”,人数往往已破千。

收入维度

在SaaS赛道,ARR(年度经常性收入)是硬通货:

- <100万美元:种子期,团队<30人。

- 100万—1000万美元:产品市场匹配期,人数50—150。

- 1000万—1亿美元:扩张期,人数200—1000。

- ≥1亿美元:Pre-IPO阶段,人数通常破千。

税务与补贴:不同规模能薅到哪些羊毛?

规模越小,政策越友好,但门槛也越低。

微型企业

- 增值税起征点月销售额10万元以下免征。

- 地方科技券普遍补贴1:1,上限10万元。

小型企业

- 可享受小型微利企业所得税优惠:年应纳税所得额≤300万元部分,减按25%计入,再按20%税率缴纳。

- “专精特新”小巨人:一次性奖励30万—100万元,各省不同。

中型企业

- 研发费用加计扣除比例75%→100%,需建立完备账簿。

- 可申请重点软件企业认定,所得税率降至10%。

大型企业

- 重点税源监管,发票增量需实地核查。

- 可参与政府大单招投标,但需出具近3年无重大违法记录证明。

招聘与组织:不同规模下人力结构长什么样?

规模不仅决定人数,更决定岗位颗粒度。

微型(<10人)

人人都是多面手:技术兼运维、产品兼测试、行政兼出纳。

小型(10—100人)

出现独立职能:前端、后端、测试、UI、运营、商务。此时中层管理开始萌芽。

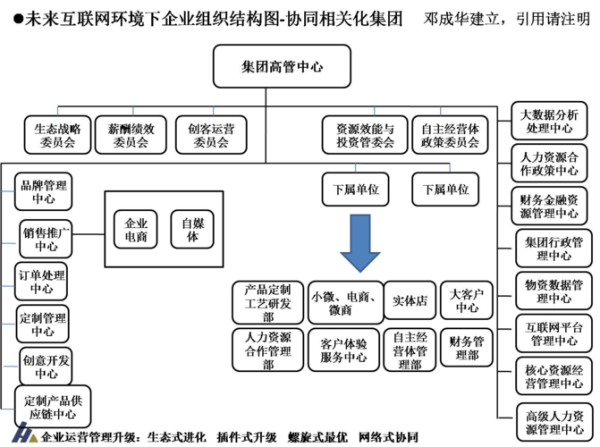

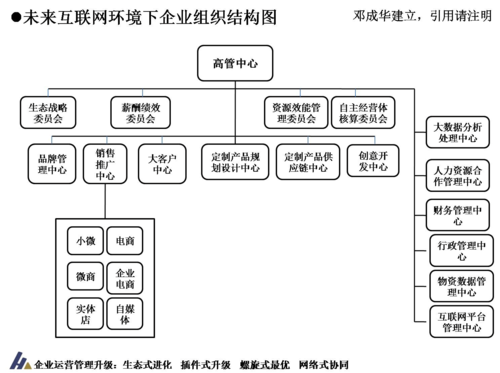

中型(100—300人)

部门化明显:研发中心拆成基础架构、业务研发、数据算法;运营分用户增长、内容、商业化。HR开始配置OD(组织发展)岗位。

大型(≥300人)

出现BG(事业群)、BU(事业部)乃至中台。技术序列细化到前端工程化、DevOps、SRE、数据治理等细分工种。

---常见误区:别让“伪规模”拖垮现金流

- 把外包人员算进自家规模:甲方尽调时只看社保主体,外包人数再多也不加分。

- 用GMV冒充营收:平台型公司GMV动辄百亿,但可确认收入可能不到5%,融资时会被直接打折。

- 虚增资产做大型:把投资人借款做成资本公积,审计时会调整,导致资质认定被驳回。

如何快速自测:一张表定位你的公司

| 指标 | 数值 | 对应规模 |

|---|---|---|

| 月均社保人数 | 85人 | 小型 |

| 上年度营收 | 8000万元 | 中型 |

| 资产总额 | 1.2亿元 | 大型 |

结论:人数与营收落在小型,但资产已触及大型线,需以最高指标为准,即整体认定为大型。

---未来趋势:规模标准会怎么变?

工信部已在征集意见,拟把软件和信息技术服务业的营收上限从1亿元提升到5亿元,中型企业人数上限从300人放宽到500人。一旦落地,将有大量“卡在1亿元营收”的公司一夜之间回归中型,重新享受税收优惠。

另一个变量是远程办公。多地社保互通后,总部注册地人数可能减少,但业务规模不变,企业需提前规划用工结构,避免“被降级”导致资质不符。

评论列表