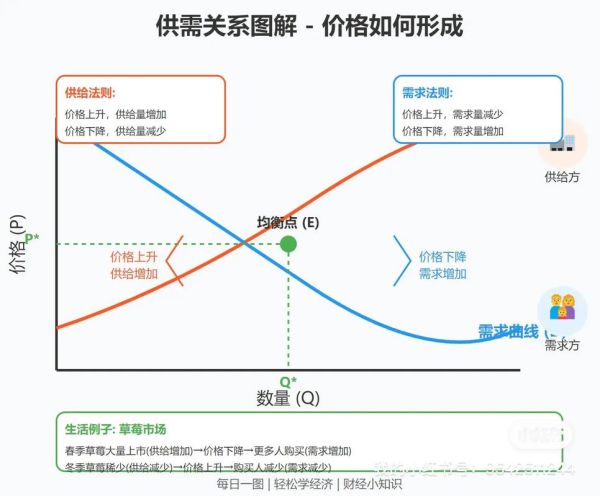

什么是互联网行业的供需平衡?

供需平衡并不是简单的“供给=需求”,而是指在特定时间段内,互联网产品或服务的供给量与市场需求量达到动态匹配,既不出现资源浪费,也不造成用户流失。

(图片来源网络,侵删)

为什么互联网行业经常出现供需失衡?

1. 需求端:用户偏好变化快

短视频、AI、元宇宙……新概念层出不穷,用户需求在几个月甚至几周内就可能发生迁移。

2. 供给端:技术迭代周期短

云服务、算力、算法更新速度远超传统行业,导致供给能力往往超前或滞后于需求。

3. 资本端:热钱涌入放大波动

融资窗口期短,大量资金集中涌入某一赛道,造成供给瞬间过剩,如社区团购、共享充电宝。

如何判断当前是否处于失衡状态?

自问:以下三个指标是否同时异常?

- 获客成本CAC连续两个季度上升超过20%

- 用户留存率连续下滑且低于行业均值

- 库存或产能利用率低于60%

若答案为“是”,基本可以判定供给>需求。

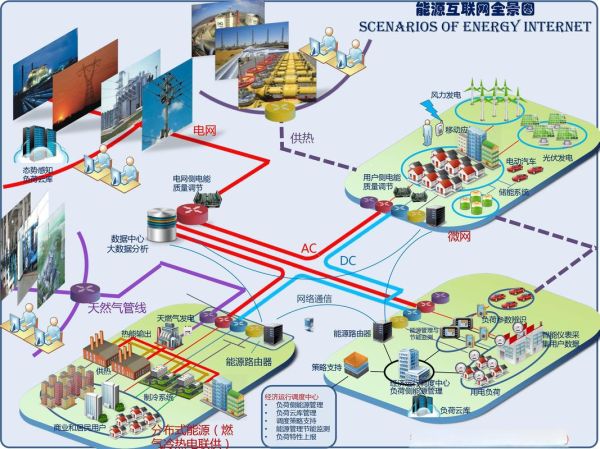

(图片来源网络,侵删)

调节供需平衡的四大实战策略

策略一:动态定价——让价格成为“阀门”

案例:某SaaS厂商发现中小企业客户续费率下降,立即推出阶梯式套餐,把高级功能拆分为可选模块,结果三个月内续费率回升18%。

策略二:弹性产能——用云原生解决“潮汐”问题

核心做法:

- 将核心服务容器化,支持秒级扩缩容

- 与云厂商签订弹性预留实例,成本比按需实例低30%

- 建立容量预警模型,提前两周预测流量峰值

策略三:需求分级——把“伪需求”踢出队列

自问:这个功能/内容/服务,用户愿意付费或愿意停留吗?

如果答案是否定,立即降级或下线。某在线教育平台砍掉“兴趣类”课程后,整体毛利率提升12个百分点。

策略四:跨界协同——把闲置供给“借”给需求缺口

案例:外卖平台在下午茶时段将骑手运力共享给同城零售,单均成本下降22%,骑手收入提升15%。

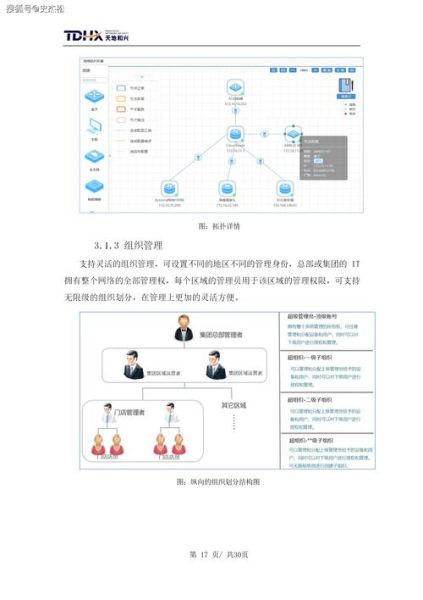

(图片来源网络,侵删)

长尾场景下的微调技巧

1. 小众市场:用“订阅制”锁定需求

针对极客用户推出的年度会员,提前锁定现金流,降低需求波动。

2. 新兴市场:用“灰度发布”验证供给

先向5%用户开放新功能,根据次日留存与付费转化决定是否全量上线。

3. 存量市场:用“场景化运营”唤醒需求

把同一款产品拆成早高峰、午休、深夜三个场景包,分别推送不同权益。

未来三年的三大趋势预判

趋势一:AI驱动的实时供需匹配

大模型将替代人工做需求预测,误差率有望从15%降至5%。

趋势二:分布式产能成为标配

边缘节点+家庭算力将参与供给,降低中心化数据中心压力。

趋势三:政策杠杆介入更深

数据安全、反垄断、碳排放指标将直接影响供给上限。

给一线运营者的三点建议

- 每周跑一次“供需沙盘”:把CAC、留存、产能利用率画在一张图上,找交叉拐点。

- 建立“红线库存”制度:当库存超过红线时,自动触发促销或减产脚本。

- 把用户分层颗粒度做到“周”级别:不再按月看DAU,而是按周看“高意向用户”变化。

评论列表