工业互联网到底由哪些要素构成?

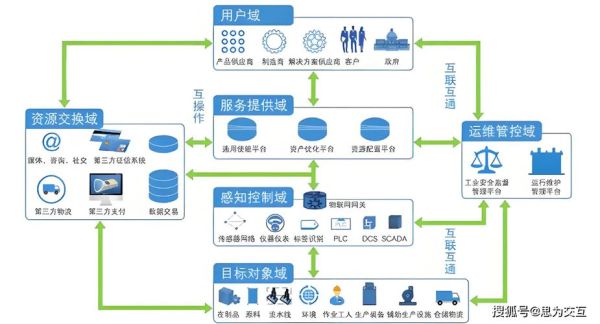

业内常把工业互联网拆成“端—网—云—用”四层,也有人细分为七要素。无论怎么划分,都离不开以下五大核心模块:

(图片来源网络,侵删)

- 工业现场设备层:传感器、PLC、机器人、数控机床等;

- 网络连接层:工业以太网、5G、TSN、Wi-Fi 6等混合组网;

- 平台与数据层:IaaS、PaaS、边缘计算节点、大数据湖;

- 工业应用层:MES、PLM、ERP、数字孪生、AI质检;

- 安全与标准层:PKI、零信任、IEC62443、OPC UA。

工业互联网平台有哪些主流玩家?

国内国外平台已超300家,但真正落地到产线的不足一成。下面把常见平台按出身分为四类:

1. 装备制造商系

西门子MindSphere、GE Predix、树根互联根云,它们的优势是设备原生数据接口,缺点是成本高、封闭。

2. 云厂商系

阿里云工业大脑、华为FusionPlant、AWS IoT SiteWise,强项在弹性算力与AI算法市场,但对OT协议支持需二次开发。

3. 运营商系

中国移动OnePower、中国电信天翼云工业互联网,主打5G+切片,适合园区级部署。

4. 垂直行业系

宝信xIn³Plat(钢铁)、海尔卡奥斯(家电)、东方国信Cloudiip(能源),特点是行业Know-How沉淀深,跨行业复制难。

(图片来源网络,侵删)

如何构建工业互联网体系?七步落地法

企业常问:“预算有限,到底从哪一步开始?”下面给出一条可复制的七步路径:

- 业务痛点扫描:先选一条产线做OEE损失分析,找出瓶颈工位;

- 设备联网改造:加装IIoT网关,统一Modbus、OPC UA、CAN协议;

- 边缘节点部署:在产线旁放一台工控机跑Docker,实现毫秒级闭环控制;

- 数据治理:用Apache Kafka做时序数据总线,建立统一编码体系;

- 机理+AI模型:把老师傅经验写成Python函数,再用LightGBM做残差预测;

- 应用上线:先做设备健康管理PHM,跑通ROI后再扩展到质量优化;

- 安全运营:上线工业SOC,按IEC62443-3-3做区域隔离。

自建还是上云?成本模型对比

| 维度 | 自建私有云 | 公有云 | 混合云 |

|---|---|---|---|

| 初始投入 | 高(服务器+机房) | 低(按需订阅) | 中 |

| 数据主权 | 完全可控 | 需合规审查 | 核心数据本地 |

| 运维复杂度 | 高(需OT+IT团队) | 低(托管) | 中 |

| 弹性扩展 | 慢(采购周期长) | 秒级 | 分钟级 |

经验法则:年营收<5亿的企业优先选公有云;离散制造且有军工订单的选私有云;流程工业选混合云。

常见疑问快答

Q:老设备没有网口怎么办?

A:加装串口转以太网模块或利用现有PLC的编程口做透传,成本最低可压到300元/台。

Q:TSN和5G谁更适合工业现场?

A:运动控制场景选TSN,延迟<1μs;AGV调度选5G+uRLLC,覆盖半径大。

Q:数据上云后延迟太高怎么破?

A:在边缘侧跑KubeEdge,把AI推理下沉到网关,端到端延迟可降到20ms以内。

(图片来源网络,侵删)

未来三年值得关注的三大技术变量

- 工业大模型:GPT for Industry将降低80%的故障诊断开发时间;

- WebAssembly+WASMEdge:让OT工程师用C++写算法,浏览器里直接调试;

- 量子加密:国网已在变电站试点,破解时延难题后有望全面替换RSA。

给中小企业的务实建议

别一上来就追求“灯塔工厂”。先花两周做价值验证(PoC):选一条产线,装5个振动传感器+1台边缘网关,跑一个轴承故障预测模型。如果三个月内把非计划停机降低10%,再考虑横向复制。记住,工业互联网的价值=数据×算法×场景³,场景权重最大。

评论列表