互联网养老到底“养”什么?

在多数人的印象里,养老就是“住养老院”。但互联网养老把“住”拆解成了在线医疗、远程监护、生活配送、精神陪伴四大板块。简单说,它用数据代替人力,用算法替代经验,把原本必须线下完成的服务搬到线上。

互联网养老的四大主流模式

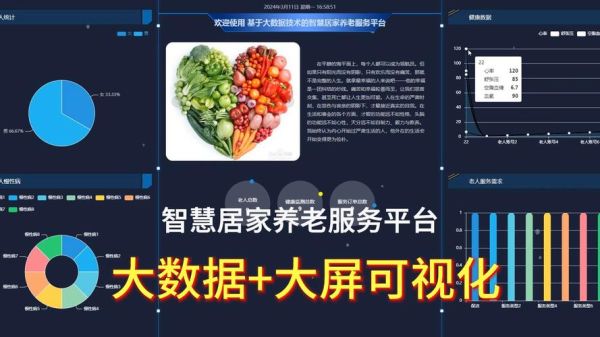

1. 居家智慧养老:把养老院“搬回家”

通过智能床垫、跌倒雷达、语音呼叫器等设备,后台实时监测老人心率、呼吸、夜间离床次数。一旦出现异常,系统先给家属推送预警,再联动社区医生上门。

2. 社区云照护:15分钟生活圈

平台整合周边药店、超市、理发店、维修工,老人用电视遥控器或微信小程序下单,服务人员在15分钟内响应。北京某街道试点半年,老人满意度从72%提升到93%。

3. 远程慢病管理:医院“开”到客厅

高血压、糖尿病患者在家测量血压、血糖,数据自动同步至医院HIS系统。医生根据趋势图调整用药,减少复诊次数。上海瑞金医院数据显示,参与远程管理的患者急诊率下降37%。

4. 时间银行互助养老:用“时间”换“时间”

低龄老人或志愿者为高龄老人提供陪伴、买菜、打扫卫生等服务,平台记录服务时长,未来可兑换自己需要的照护。南京已存储“时间币”超120万小时。

---居家智慧养老靠谱吗?先弄清三个疑问

疑问一:设备会不会太复杂,老人学不会?

答:目前主流方案采用“无屏交互”设计,例如语音控制、自动感应。广州某小区给80岁以上老人发放智能手环,一周内有89%的老人能独立使用紧急呼叫功能。

疑问二:数据泄露怎么办?

答:选择通过国家网信办养老App安全认证的平台,数据采用区块链加密存储,家属可设置“查看权限分级”。例如,子女能看到健康日报,护工只能看到当日护理计划。

疑问三:万一设备失灵,谁来兜底?

答:平台与社区网格员、家庭医生、物业保安签订三方协议,设备离线超过30分钟自动触发人工巡检。杭州某智慧养老项目运行两年,设备故障响应时间平均18分钟。

---真实案例:一位独居老人的24小时

早上7点,智能手环检测到张奶奶心率低于50次/分钟,系统先语音询问“是否需要帮助”,未得到回应后自动呼叫社区医生。

上午10点,送菜机器人按预约时间抵达,扫描门口二维码后打开保温箱,取出女儿昨晚预订的低脂午餐。

下午3点,AI陪伴机器人提醒“该吃药了”,同时播放张奶奶最爱的越剧《红楼梦》。

晚上9点,红外感应器发现老人2小时未活动,家属手机收到提示,视频通话确认老人只是早睡后才安心。

挑选互联网养老服务的三步法

- 看资质:是否具备《互联网信息服务备案》和《养老机构设立许可证》。

- 试响应:假装紧急情况拨打客服电话,记录从接通到派单的用时。

- 查口碑:在“黑猫投诉”搜索平台名称,重点关注退款难、设备故障两类投诉。

未来趋势:从“被动养老”到“主动防老”

下一代互联网养老将植入AI预测模型,通过分析老人步态、语速、购物习惯等数据,提前3个月预警阿尔茨海默病风险。保险公司已开始试点“防老套餐”:老人同意共享数据,保费降低15%,但需接受平台推送的个性化健康干预方案。

当技术不再冰冷,数据开始懂人心,养老就不再是“被照顾”,而是“被理解”。

评论列表