什么是“适应型战略”?它与传统战略有何不同?

适应型战略(Adaptive Strategy)强调在高度不确定、快速变化的市场环境中,通过持续感知、快速试错、动态迭代来保持竞争优势。与传统“五年规划”式战略相比,它更像是一套“活的操作系统”。

- 传统战略:先定目标→再排资源→最后执行,周期长、调整慢。

- 适应型战略:先小规模实验→收集数据→快速放大或终止,周期短、反馈快。

互联网金融为何必须采用适应型战略?

监管节奏不可预测

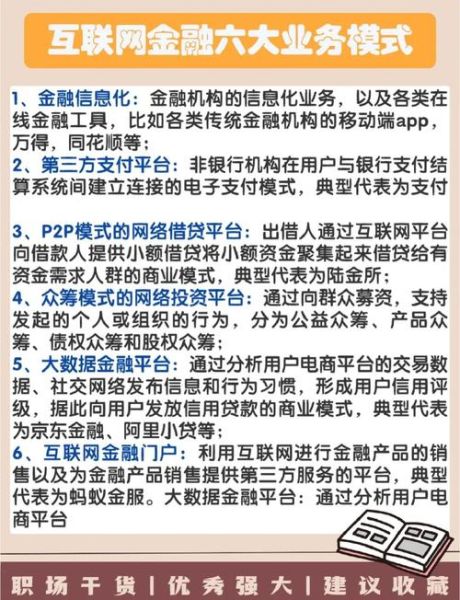

从P2P清退到《金融控股公司管理办法》,政策窗口期往往只有3-6个月。固守长周期计划的企业,容易在“政策地震”中掉队。

技术迭代速度极快

区块链、AIGC风控、数字人民币等新工具层出不穷。去年还领先的风控模型,今年就可能被大模型实时反欺诈超越。

用户需求碎片化

Z世代用户平均每月更换2.4个理财App,忠诚度极低。只有持续推出“小步快跑”的功能实验,才能抓住转瞬即逝的需求窗口。

落地框架:从“感知”到“放大”的四步闭环

Step1 感知:建立“雷达级”数据管道

自问:我们离一线变化有多远?

自答:把埋点密度提升10倍,把舆情监控从“天级”压缩到“分钟级”。例如,某头部消金公司将微博、小红书、投诉平台关键词接入实时看板,监管新规草案出现2小时内即可触发预警。

Step2 定义:用“机会卡片”替代冗长BRD

传统需求文档平均30页,审批要两周。适应型团队改用一张A4机会卡片:

- 用户痛点一句话

- 假设验证指标(如7日留存提升3%)

- 最大可承受亏损金额

- 实验周期(≤14天)

Step3 实验:0.1版本即上线,灰度到1%

某互联网银行想做“短视频教理财”,没有先拍100条内容,而是用PPT轮播图+配音在夜间流量低谷上线,结果次日转化率0.8%,远低于预期,团队48小时内即终止项目,节省预算120万元。

Step4 放大:建立“资金+流量”双轨加速器

实验一旦达标,立即启动资金池+流量池双轨放大:

- 资金池:预留季度预算的20%作为“无审批额度”,实验ROI>1即可追加。

- 流量池:与字节、腾讯签订动态采买协议,eCPM溢价≤15%即可锁定曝光。

组织配套:拆掉“部门墙”的三把扳手

扳手一:OKR按周刷新

传统季度OKR在互金行业太慢。把KR拆成周颗粒度,例如“月放款100亿”变成“本周完成3亿新客放款实验”。

扳手二:风控与业务“双人驾驶”

设立联合KPI:业务增长指标与风控不良率共同绑定,避免“业务冲量、风控背锅”。

扳手三:建立“失败复盘奖金”

对提前终止且复盘完整的项目,给予团队10%预算作为奖金,鼓励快速止损。

技术底座:让系统比监管更快半步

实时特征平台

把用户行为、设备指纹、三方征信等特征延迟压缩到50毫秒以内,支持模型分钟级热更新。

可插拔合规引擎

将监管规则抽象成JSON配置,政策变动时无需发版即可生效。某支付公司借此把“断直连”改造周期从3个月缩短到7天。

常见误区与避坑指南

误区一:把“适应”当“随意”

适应型战略需要更严苛的数据纪律,不是“想到哪做到哪”。每个实验必须有预设失败阈值。

误区二:盲目追求“大而全”中台

中台如果建设周期超过6个月,就已经失去适应意义。优先做“轻中台”:只抽象最通用能力,其余留给业务闭环。

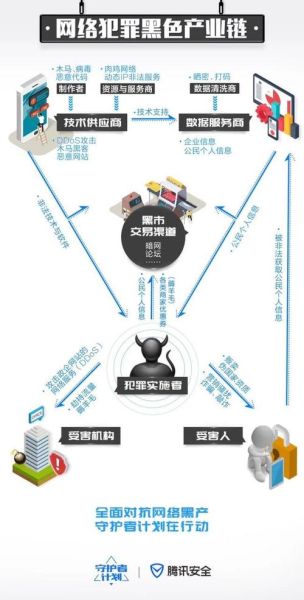

误区三:忽视“灰产”对抗

快速迭代容易被黑产利用。建立红蓝对抗机制:每上线一个新入口,48小时内由蓝队模拟攻击,发现漏洞立即下线。

未来展望:从适应到“预测适应”

下一代适应型战略将引入强化学习,让系统自动生成实验假设。例如,通过仿真环境预测“如果LPR下调20BP,对30岁以下用户提前还款率的影响”,并提前调整资产端久期。到那时,人类要做的不再是设计实验,而是设定边界与伦理。

评论列表