工业互联网到底意味着什么?

很多人把工业互联网简单理解为“工厂连网”,其实它是一套**融合OT(运营技术)+IT(信息技术)+CT(通信技术)**的复杂体系。通过传感器、边缘计算、工业PaaS、AI算法,把设备、产线、供应链、客户需求全部数字化,形成**实时感知—智能决策—精准执行**的闭环。

工业互联网前景如何?

答案:未来十年复合增长率预计保持在15%以上,2025年全球市场规模将突破1.2万亿美元,中国占其中30%份额。

政策与资本双重驱动

- 工信部《“十四五”智能制造发展规划》明确**到2025年建成100个以上工业互联网行业示范基地**。

- 2023年一级市场融资事件中,**工业软件与工业互联网平台占比达27%**,仅次于新能源。

技术成熟度曲线已越过“泡沫低谷”

Gartner最新报告显示,**工业边缘AI、5G TSN(时间敏感网络)、数字孪生**三大技术正从“期望膨胀期”进入“稳步爬升期”,意味着大规模落地窗口已打开。

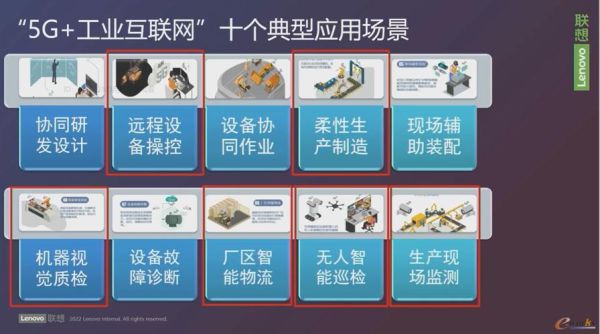

工业互联网有哪些应用场景?

场景一:预测性维护——让停机时间趋近于零

传统做法是定期检修,成本高且无法避免突发故障。工业互联网通过**高频振动传感器+AI故障模型**,提前两周预测轴承磨损,**某汽车厂试点后非计划停机下降42%**。

场景二:柔性制造——批量=1的订单也能赚钱

服装行业曾经最怕“小单快返”。现在,**工业互联网平台把打版、面料、吊挂、缝纫设备全部在线化**,系统根据订单自动排产,**单件定制成本下降30%,交期从15天缩到72小时**。

场景三:能源双碳管理——省下的电费直接变利润

钢铁厂的高炉、转炉、轧机是能耗大户。通过**实时采集10万+测点数据+AI负荷优化**,某钢厂一年节电9000万度,**相当于减少7.2万吨碳排放,直接节省电费6000万元**。

场景四:产业链协同——把库存搬到云端

工程机械行业过去“牛鞭效应”明显,主机厂压货、供应商备料层层放大。工业互联网平台把**需求预测、产能、物流、库存**全部共享,**行业平均库存周转天数从45天降到28天**。

企业如何抓住这波红利?

第一步:从“小切口”而非“大系统”开始

与其一次性上全套MES+PLM,不如**先选一条产线做设备联网+OEE分析**,3个月见效,再横向复制。

第二步:数据治理比算法更重要

很多项目失败不是AI模型差,而是**数据口径不统一、采样频率不一致**。先把**时序数据清洗、主数据编码、边缘协议适配**做扎实,再谈智能。

第三步:组织与商业模式同步升级

- 成立**“工业数字化办公室”**,直接向CEO汇报,避免IT与生产互相推诿。

- 探索**“设备订阅+按小时付费”**的新商业模式,把一次性卖机器变成持续数据服务。

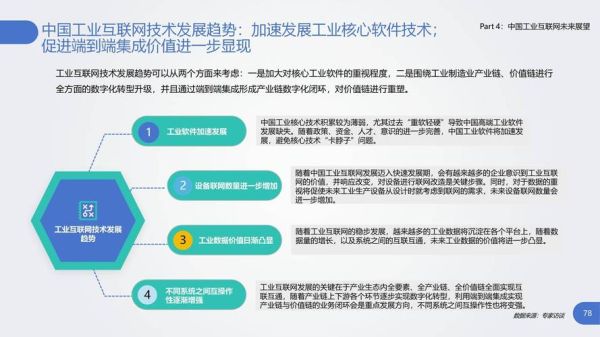

未来五年值得关注的三大变量

变量一:工业大模型能否突破“碎片化”魔咒

通用大模型在工业场景面临**数据稀缺、机理复杂、安全合规**三重挑战。谁能率先推出**“行业级微调框架+私有化部署”**的解决方案,谁就可能复制ChatGPT的爆发路径。

变量二:TSN+5G的“一网到底”成本拐点

目前5G模组价格已降到200元以内,**当TSN芯片量产成本低于50美元时**,工厂内网“有线+Wi-Fi+现场总线”的复杂架构将被一张5G专网替代。

变量三:数据要素流通的“工业数据银行”

随着《数据二十条》落地,**工业数据确权、定价、交易**的规则逐步清晰。未来可能出现**“钢铁数据交易所”“化工数据银行”**,把沉睡的OT数据变成可流通资产。

结语

工业互联网不是简单的技术升级,而是一场**生产方式、商业模式、产业生态**的系统性重构。谁能率先把数据变成生产要素,谁就能在下一轮产业竞争中掌握定价权。

评论列表