互联网职业到底有哪些方向?

很多新人把“互联网职业”等同于“写代码”,其实岗位远比想象丰富。我把它拆成三大主线:技术、产品、运营,每条线再细分。

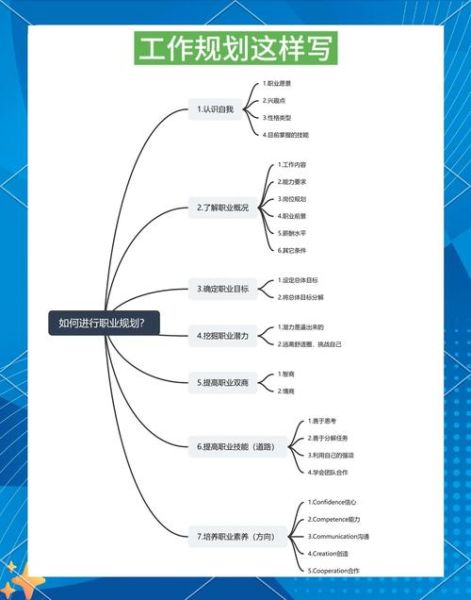

(图片来源网络,侵删)

- 技术线:前端、后端、算法、测试、运维、数据工程、安全。

- 产品线:产品经理、用户研究、交互设计、增长产品。

- 运营线:内容运营、用户运营、电商运营、品牌市场、商业化。

如何判断自己适合哪条路线?

自问自答:我数学好但不爱社交,是不是只能做算法?

不一定。技术线里也有偏沟通的角色,比如解决方案架构师。真正决定方向的是“能力三角”:兴趣、能力、市场。

- 兴趣:连续三个月做一件事不厌烦。

- 能力:用作品或数据证明,而非自我感觉。

- 市场:岗位需求与薪酬曲线是否向上。

互联网职业发展阶段模型

我把它分为入门、进阶、专家、跨界四段,每段都有可量化的里程碑。

入门(0-1年)

- 目标:能独立交付最小闭环任务。

- 关键动作:跟对人、做项目、写复盘。

进阶(1-3年)

- 目标:成为团队里“最懂某一模块”的人。

- 关键动作:主动背KPI、建立方法论、开始带新人。

专家(3-7年)

- 目标:能影响业务决策。

- 关键动作:输出行业级方案、跨部门推动资源、建立个人品牌。

跨界(7年以上)

- 目标:把技术或产品能力迁移到新场景。

- 常见路径:技术转产品、产品转投资、运营转创业。

如何制定可落地的三年职业路径?

我用“倒推法”拆解:

- 定终点:三年后想成为资深前端 or P7产品经理?

- 列差距:打开招聘JD,把技能关键词标红。

- 拆任务:每季度聚焦一个核心能力,例如Q1搞定React源码、Q2主导一次性能优化。

- 找杠杆:加入技术社区、报名mentor计划、做开源项目。

薪酬与成长如何平衡?

新人常纠结:去大厂拧螺丝还是去小公司扛大旗?

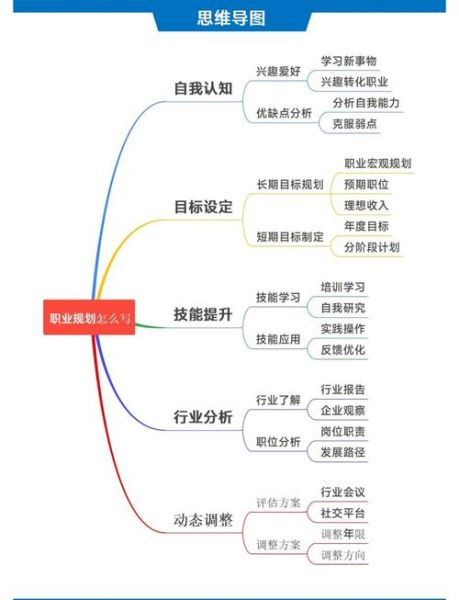

(图片来源网络,侵删)

我的衡量公式:成长加速度 = 项目复杂度 × 导师密度 × 复盘频率。

- 项目复杂度高但导师密度低,容易踩坑。

- 导师密度高但项目简单,成长有限。

- 最佳组合:中等复杂度 + 高密度反馈 + 每周复盘。

非科班如何转行互联网?

自问自答:我学土木,28岁转前端晚不晚?

不晚,但要用杠杆策略:

- 速通基础:三个月高强度训练营,目标能写组件。

- 作品背书:上线一个解决真实痛点的Chrome插件。

- 内推通道:校友群、技术大会、GitHub互动。

- 低门槛切入:先接外包或中小厂Offer,再跳槽。

未来五年哪些岗位最抗周期?

看两条曲线:政策红利与技术成熟度。

- 数据安全工程师:合规需求爆发,人才缺口大。

- AIGC产品经理:大模型落地需要场景化设计。

- 数字孪生开发:工业元宇宙订单激增。

- 用户增长算法:存量时代精细化运营必备。

如何持续提升个人竞争力?

我坚持“3+1”输入模型:

(图片来源网络,侵删)

- 每周读一篇顶会论文:保持技术敏感度。

- 每月做一次技术分享:把知识讲到别人听懂。

- 每季度参与一次黑客松:用48小时验证新想法。

- 每年更新一次简历:用市场检验成长。

常见误区与避坑指南

- 误区1:盲目追风口,结果半年换三个方向。

对策:用“半年技能树”法,每半年只深耕一个分支。 - 误区2:把title当能力,P6简历写P7要求。

对策:用STAR量化,Situation写背景,Task写目标,Action写动作,Result写数据。 - 误区3:忽视软技能,晋升答辩被一票否决。

对策:每月主动组织一次跨组会议,练习影响力。

评论列表