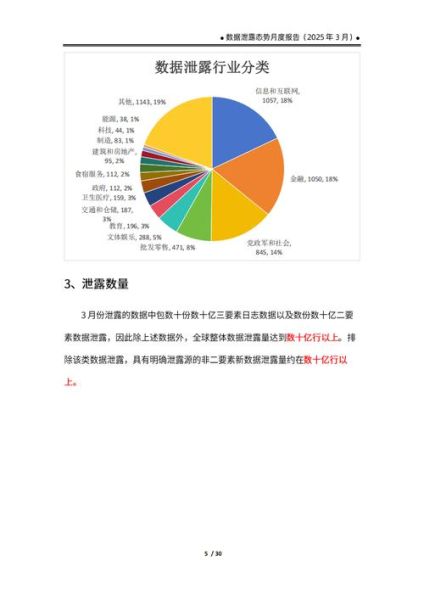

调研背景:为什么数据泄露成为企业头号威胁?

过去三年,全球公开披露的数据泄露事件年复合增长率高达27%,其中制造业、金融与医疗行业占总量六成以上。调研发现,内部人员误操作与供应链第三方接口是两大主因,而传统防火墙、杀毒软件对新型勒索软件的平均响应时间已超过72小时。

(图片来源网络,侵删)

核心发现:攻击路径正在“去技术化”

1. 社会工程与钓鱼邮件仍是突破口

- 攻击者伪装成“财务审计”“IT运维”发送带宏病毒的Excel,成功率在中小企业高达34%。

- 钓鱼域名平均存活时间仅6小时,传统黑名单机制难以实时拦截。

2. API接口成为“隐形后门”

超过68%的受访企业承认未对第三方API做定期权限审计,导致攻击者通过合作伙伴系统横向移动。

3. 云配置错误放大风险

调研样本中,42%的S3存储桶因“公共读写”权限被爬虫抓取,泄露文件包含合同扫描件、源代码压缩包。

企业如何防范数据泄露?

第一步:建立“零信任”身份基线

自问:我们真的知道谁在访问什么吗?

答:通过持续身份验证+最小权限,把“一次登录永久信任”改为“每次请求都要验证”。

落地动作:

- 部署多因素认证(MFA),优先覆盖VPN、邮箱、代码仓库。

- 使用动态访问控制(DAC),根据设备健康状态实时调整权限。

第二步:数据分级与加密“双保险”

自问:如果数据已经被拷贝到U盘,还能阻止泄露吗?

答:加密让数据失去可读性,分级让防护有的放矢。

操作清单:

- 将数据分为“公开、内部、机密、绝密”四级,机密以上强制透明加密。

- 采用密钥托管+硬件安全模块(HSM),防止内部人员导出密钥。

第三步:供应链安全“白盒化”

自问:如何确保外包开发不会把源码上传到GitHub?

答:合同+技术+审计三位一体。

(图片来源网络,侵删)

- 合同层面:加入“源代码不得出境”条款,违约金不低于项目金额30%。

- 技术层面:部署代码水印+行为审计,发现异常上传立即告警。

- 审计层面:每季度对第三方进行渗透测试,报告纳入续约考核。

实战案例:某制造集团的30天整改路径

背景

该集团因供应商VPN账号被盗,导致2.3GB设计图纸被挂在暗网出售,潜在损失预估1.2亿元。

整改动作

- 第1-7天:紧急下线所有第三方VPN,启用SASE架构,所有流量先经过云沙箱。

- 第8-14天:对3000台终端部署EDR,发现17台存在远控木马。

- 第15-21天:引入数据防泄漏(DLP)网关,设置“图纸外发需部门主管+法务双审批”。

- 第22-30天:完成ISO 27001差距分析,将供应链安全纳入明年预算优先级第一。

效果

整改后90天内,异常外发事件下降92%,暗网监测未再出现该集团敏感文件。

未来趋势:AI对抗AI的攻防升级

攻击者已开始使用生成式AI伪造CEO语音,在30秒内骗取财务转账;防守方则通过大模型异常检测,把误报率从每日300条降到15条。企业需要:

- 建立AI安全红队,每季度模拟深度伪造攻击。

- 将威胁情报订阅纳入年度预算,实现分钟级IOC更新。

预算与ROI:如何说服董事会?

用“风险货币化”说话:

- 一次数据泄露平均损失386万美元(IBM报告)。

- 部署零信任+DLP的三年TCO约为120万美元。

- 即使仅阻止一次中型泄露,ROI也超过220%。

常见误区与纠正

误区1:上了云就安全

纠正:云服务商只负责“基础设施安全”,数据分级、加密、访问控制仍是客户责任。

(图片来源网络,侵删)

误区2:加密会降低性能

纠正:现代CPU已支持AES-NI指令集,加密延迟低于1毫秒,用户无感知。

误区3:安全是IT部门的事

纠正:调研显示,72%的泄露始于业务部门违规操作,安全培训需覆盖全员。

评论列表