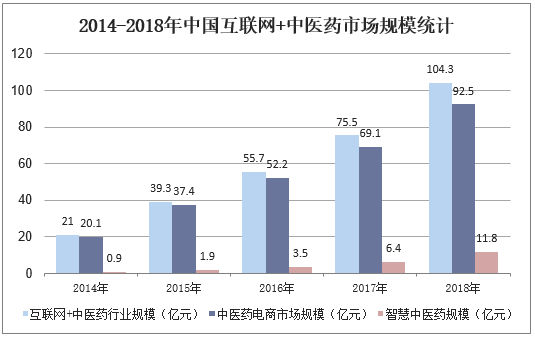

一、互联网中医药的宏观环境:政策与需求双重驱动

过去五年,国家层面密集出台《“十四五”中医药发展规划》《关于加快中医药特色发展的若干措施》等文件,明确把“互联网+中医药”列为重点工程。政策红利直接降低了在线诊疗、远程配方的合规门槛,为行业奠定制度基础。

(图片来源网络,侵删)

同时,疫情后大众健康意识飙升,“治未病”搜索量三年增长,线上问诊、代煎配送、养生直播等场景被迅速教育。需求端与政策端形成合力,构成互联网中医药高速扩张的底层逻辑。

二、SWOT全景拆解:看清优势、劣势、机会与威胁

1. Strengths(优势)

- 数据沉淀能力:电子病历、舌象AI、脉诊手环持续收集多维健康数据,为个性化方剂提供依据。

- 供应链整合:产地直采+GMP共享煎药中心,缩短道地药材到用户的时间至小时级。

- 名医IP化:三甲专家通过短视频、直播建立个人品牌,单条科普视频带货膏方可达百万级销售额。

2. Weaknesses(劣势)

- 标准化难题:同一患者不同中医师可能给出相反诊断,算法难以复现经验。

- 医保支付受限:大部分地区线上中医诊疗尚未纳入医保,自费比例高。

- 用户信任断层:老年人对“看不见摸不着的把脉”心存疑虑,转化率低于线下门诊。

3. Opportunities(机会)

- 跨境蓝海:RCEP框架下,中成药在东南亚可豁免部分注册,2023年印尼电商渠道中药销售额同比增长。

- 可穿戴设备:智能手环监测到“早搏+舌苔厚腻”即可推送养心健脾代茶饮方案,形成闭环。

- 企业健康管理:互联网公司为员工采购“中医体质辨识+节气养生包”,客单价是传统C端的三倍。

4. Threats(威胁)

- 监管趋严:国家药监局2024年新规要求网售饮片必须提供批号追溯,中小商家成本陡增。

- 资本退潮:一级市场融资同比下降,部分平台裁员30%以上,行业进入淘汰赛。

- 同质化竞争:90%的在线中医APP功能雷同,缺乏差异化导致获客成本攀升至200元/人。

三、核心问题自答:互联网中医药能否取代线下医馆?

答:短期内不可能,长期看将形成互补格局。

线下医馆在“触诊+面对面沟通”环节不可替代,尤其对疑难杂症、需要针灸推拿的患者。互联网平台则擅长高频轻问诊、慢病管理、健康消费品销售。未来趋势是“线下首诊+线上复诊+药品到家”的混合模式,医馆成为体验与信任入口,线上提升复购与数据价值。

四、实战策略:如何在红海中突围?

1. 垂直病种深耕

避开大而全,聚焦多囊卵巢综合征、失眠焦虑、儿童腺样体肥大等细分病种,建立病种数据库+专病协定方,用户LTV提升。

2. 私域信任运营

用企业微信把医生、药师、健康管家绑定在同一社群,48小时内响应用户煎药、忌口、运动问题,复诊率可从15%拉到45%。

(图片来源网络,侵删)

3. 技术降本增效

部署AI舌诊小程序,用户上传照片即可生成体质报告,减少医生初诊时间;同时用RPA机器人自动抓取药材行情,降低采购成本。

五、未来三年三大预判

- 医保线上支付将在长三角、珠三角率先试点,预计覆盖200种常见中成药。

- “中药版拼多多”将出现,通过C2M模式让农户直供饮片,价格比传统渠道低。

- 数字疗法(DTx)获批,失眠、焦虑类中成药与认知行为疗法结合,成为可报销的处方。

六、给从业者的三点忠告

1. 别迷信流量:中医用户生命周期长达,复购靠疗效与信任,烧钱买量只会加速死亡。

2. 合规是底线:提前布局药材溯源、处方审核系统,避免政策突袭时被动。

3. 医生IP要真实:包装出来的“大师”经不起时间考验,持续输出干货+疗效案例才是长久之计。

(图片来源网络,侵删)

评论列表