为什么要研究互联网并购?

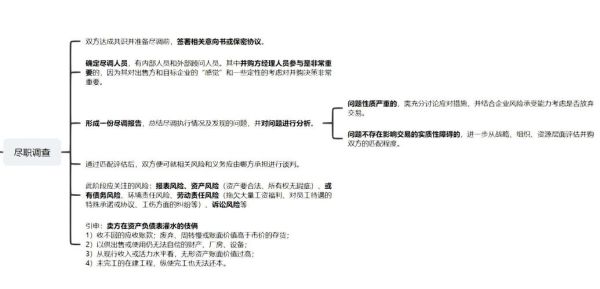

互联网并购研究目的,首先在于**揭示资本如何重塑行业格局**。过去十年,BAT、字节、美团等巨头通过数百起并购,将分散的流量、技术、人才迅速集中,形成“赢者通吃”的护城河。研究这些案例,可以回答以下关键问题:

(图片来源网络,侵删)

- 并购后用户规模与ARPU值是否同步提升?

- 技术互补能否真正降低边际成本?

- 监管政策如何影响交易结构与估值倍数?

并购价值评估方法有哪些?

互联网企业的轻资产、高增长、强网络效应,决定了传统DCF模型常常失灵。业内更常用的是**“修正型DEVA+场景溢价”**的组合拳:

- DEVA模型(Discounted Equity Valuation Analysis):以单个用户终身价值为锚,乘以网络效应系数(通常取1.2~2.5),再折现。

- 场景溢价法:把标的放入收购方的生态闭环,测算协同带来的新增GMV、广告位溢价、数据变现增量。

- 可比交易PS/GMV倍数:筛选近三年内同赛道、同增速、同货币化阶段的并购案例,剔除异常值后取中位数。

如何量化协同效应?

协同效应是估值溢价的核心,但90%的并购在三年后并未兑现预期。为了避免“拍脑袋”,投行团队会搭建**三层漏斗模型**:

- 第一层:用户漏斗——合并后DAU重叠度、交叉销售率、付费转化率提升空间。

- 第二层:成本漏斗——服务器带宽、广告投放、地推团队三项可节省的绝对金额。

- 第三层:数据漏斗——打通ID后,精准推荐带来的eCPM增幅与复购周期缩短天数。

以腾讯收购搜狗为例,交易公告披露“搜索流量与微信生态融合后,广告eCPM预计提升35%”,该数据即来自上述漏斗测算。

监管视角下的估值折减

2021年起,反垄断申报门槛降低,互联网大额并购需过“经营者集中”这一关。监管带来的估值折减主要体现在:

- 时间成本:审查周期从30个工作日延长至180天,资金占用成本年化增加2%~4%。

- 业务限制:附加条件可能要求剥离核心数据接口,导致协同效应缩水15%~25%。

- 商誉减值风险:若未来因合规整改剥离资产,商誉需一次性计提,直接冲击净利润。

早期项目如何估值?

天使轮到B轮的并购,往往没有稳定现金流,此时**“用户增速期权法”**更实用:

(图片来源网络,侵删)

- 先按次月留存>40%、月环比增速>30%两条红线筛选标的。

- 用GMV*0.8~1.2倍PS给出基础估值。

- 再根据团队背景、专利壁垒、战略卡位三项加分,每项溢价10%~20%。

2023年美团并购光年之外,正是用这一逻辑:虽然大模型尚未盈利,但团队拥有国内稀缺的多模态专利,最终溢价倍数达到PS的1.8倍。

失败案例带来的反向验证

研究失败并购同样重要。滴滴并购优步中国后,市场份额从95%跌至70%,原因包括:

- 品牌认知冲突:优步高端定位与滴滴普惠形象难以调和,导致高净值用户流失。

- 技术栈不兼容:两套派单算法合并后,高峰期应答率反而下降8%。

- 补贴惯性:为维持司机端供给,补贴率比并购前还高,吞噬了预期的成本协同。

这些教训提示:估值模型必须预留**“整合失败概率”**参数,通常取10%~30%,并在对赌条款中设置阶梯式earn-out。

未来趋势:AI如何改变并购估值?

生成式AI的普及,让数据资产价值重估。新的评估维度包括:

- 语料稀缺性:拥有独家垂类数据(如医疗问诊记录)的标的,PS可上浮50%。

- 推理成本:自建GPU集群与调用API的长期TCO差异,直接影响并购后的利润释放节奏。

- 合规数据飞轮:能否在符合《个人信息保护法》前提下,持续获得高质量标注数据,成为溢价关键。

可以预见,下一轮互联网并购将不再是简单的“流量买流量”,而是**“数据买算力,算力换模型”**的升维竞争。

评论列表