2014年互联网流量整体规模到底有多大?

根据CNNIC当年发布的第34次《中国互联网络发展状况统计报告》,2014年6月底中国网民规模已达6.32亿,半年新增网民1442万。换算下来,平均每天新增网民约8万,这一速度在当年被业内称为“最后的红利期”。

移动端流量占比首次突破50%的临界点

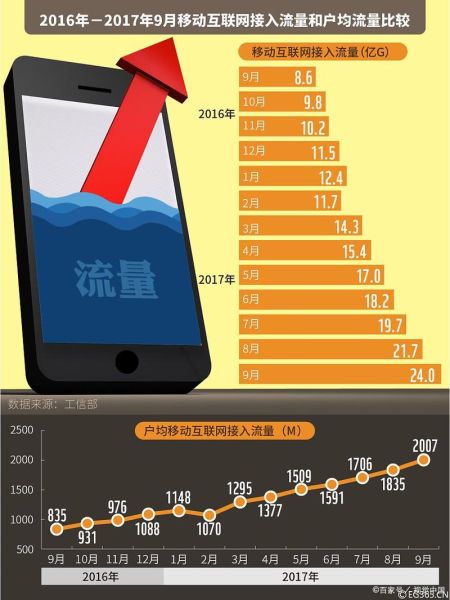

2014年12月,工信部公开数据显示:移动互联网接入流量同比增长71.5%,总量达20.62亿GB。其中,移动端流量占全网流量的比例首次达到58.1%,比2013年底提升了近20个百分点。这意味着什么?意味着PC端流量正式让出“主舞台”,移动时代全面到来。

为什么移动端流量会突然爆发?

- 4G牌照发放:2013年底4G正式商用,2014年基站数量从年初的20万猛增至年末的70万,网速提升直接刺激用户在线时长。

- 千元智能机普及:红米、荣耀等机型把价格拉到699元档,新增网民中首次购机人群占比高达37%。

- 超级App崛起:微信月活从年初的3.55亿涨到年末的5亿,朋友圈、公众号、微信支付形成流量闭环。

2014年流量增长最快的三大场景

1. 短视频雏形:秒拍、微视抢跑

虽然抖音尚未诞生,但秒拍在2014年Q4日均播放量已突破3亿次,微博内置的“秒拍”入口贡献了60%以上流量。用户平均单次观看时长从年初的38秒延长至年末的72秒,短视频的“杀时间”属性初现。

2. O2O补贴大战:外卖与打车

美团外卖、饿了么、滴滴快的全年烧掉超过40亿元补贴,直接带来两大结果:

- 外卖App日均启动次数从1.2次增至3.8次;

- 打车软件用户渗透率从年初的11.6%飙升至年末的26.8%,一线城市甚至超过50%。

3. 移动电商:双11无线成交占比42.6%

2014年天猫双11总成交额571亿元,其中无线端贡献243亿元,占比42.6%。阿里内部数据显示,凌晨1点仍有380万人在手机端“秒杀”,移动端购物的“碎片化”特征被彻底验证。

流量结构变化带来的SEO启示

问题:2014年做SEO还要不要管PC端?

答:必须管,但要“三七开”。百度当年公开披露,移动搜索量已占整体搜索量的56%,但PC端仍有大量高客单价流量(如金融、教育)。实操建议:

- 新站优先适配HTML5响应式,老站可独立m域名;

- 关键词策略上,移动端偏向口语化、问答式,PC端保留行业术语;

- 页面速度成为移动排名因子,首屏加载超过3秒直接降权。

问题:2014年做内容营销该押注什么平台?

答:微信公众号+百度百家双轨并行。微信订阅号日均阅读量在2014年增长了5倍,而百度百家(百家号前身)凭借搜索流量红利,单篇文章最高PV可达300万。当时最有效的组合是:

- 微信做用户沉淀,标题带“你、如何、为什么”打开率高30%;

- 百家做长尾关键词占位,标题控制在18-22字最易被百度抓取。

2014年流量暗流:运营商的“定向免流”实验

很少有人注意到,2014年下半年联通与微信合作的“微信沃卡”已覆盖2000万用户,免流范围从微信扩展到腾讯视频、QQ音乐。这一模式后来演变为“腾讯王卡”,本质上是运营商用低价流量换取头部App的入口控制权。对中小站长而言,这意味着不接入巨头生态,流量成本将指数级上升。

数据背后的冷思考:流量狂欢结束了吗?

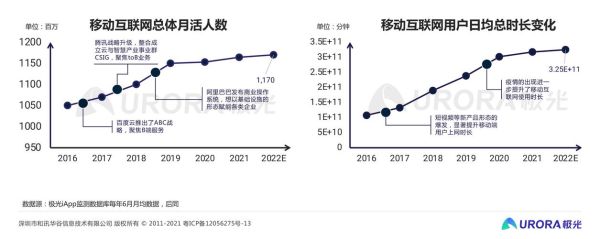

2014年12月,工信部提前预警:“移动流量增速将在2015年放缓至50%以下”。回头看,这确实是一个分水岭——2014年之后,互联网从“增量市场”进入“存量厮杀”。但正是这一年的野蛮生长,奠定了今天所有商业模式的基础:

- 移动支付:微信红包2014年春节绑卡1亿张,为后来的O2O大战埋下伏笔;

- 信息流广告:今日头条2014年DAU突破5000万,个性化推荐成为标配;

- 小程序前身:微信“企业号”内测,为2017年小程序上线做技术预演。

给2014年流量增长算一笔“人效账”

以美团为例,2014年其销售团队从2000人扩张到9000人,人均月获客成本从120元涨到280元,但同期单个用户年均贡献GMV从380元涨到1100元。这说明:流量贵不是问题,关键在于能否把流量变成“留量”。今天所有关于私域、复购、LTV的讨论,都能在2014年找到雏形。

评论列表