为什么融资测算表决定生死?

拿到第一笔机构钱之前,90%的创业者死在“不会算账”。融资测算表不是给投资人看的PPT,而是创始人自己未来18个月的作战地图。它把烧钱速度、收入节奏、股权稀释三条线拧成一股绳,一旦算错,现金流断裂比产品失败来得更快。

(图片来源网络,侵删)

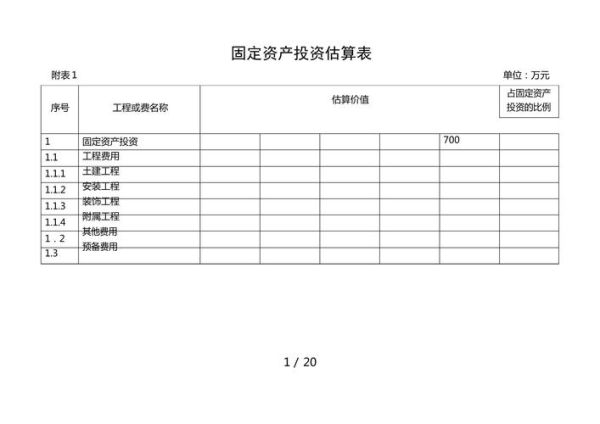

融资测算表到底要填哪些格子?

1. 三张表缺一不可

- 现金流量表:按周更新,回答“什么时候账上只剩3个月工资”;

- 损益预测表:按季度滚动,回答“第几个季度开始打平”;

- 资本变动表:按轮次锁定,回答“下一轮融资会稀释多少股份”。

2. 最容易踩的四个坑

- 把GMV当收入:平台型公司常把流水直接填进收入,导致估值虚高3倍;

- 忽略期权池:预留10%期权池在Pre-A轮后只剩7%,员工激励直接断层;

- 递延收入算现金SaaS年付合同的钱要分12个月确认,一次性计入会提前“烧光”;

- 不列安全垫:账上永远留6个月固定成本,否则遇到政策黑天鹅直接猝死。

初创公司估值模型有哪些?

1. 早期项目三板斧

天使轮别谈DCF,机构看的是人、事、时:

- 人:核心团队是否连续创业,技术合伙人是否全栈;

- 事:赛道天花板是否百亿级,是否具备网络效应;

- 时:窗口期是否只剩6-12个月,能否快速卡位。

对应估值方法:

- 可比公司法:找3家同赛道已融资企业的PS/PU值,取中位数再打8折;

- Berkus法:技术原型值200万,优质团队值200万,战略资源值100万,上线产品值100万,封顶1000万;

- 风险投资法:预测5年后退出估值5亿,按30倍回报要求反推现在投后估值。

2. A轮后的进阶算法

收入模型跑通后,机构开始用单位经济模型算账:

- LTV/CAC≥3:用户生命周期价值至少是获客成本3倍;

- 回收期≤12个月:每花1元广告费,12个月内必须回本;

- 毛利率≥60%:SaaS低于60%会被质疑为“软件外包”。

此时估值切换为收入倍数法:

- SaaS企业按ARR的8-15倍;

- 交易平台按GMV的0.5-2倍;

- 硬件公司按收入的2-4倍,但要扣除库存风险折价。

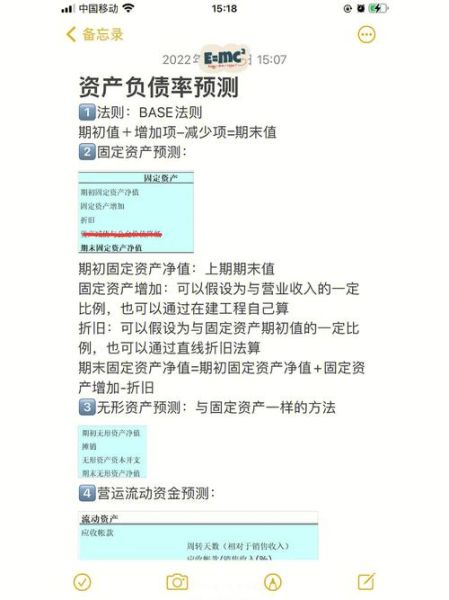

实战:一张表算清Pre-A轮估值

假设一家AI客服SaaS公司:

(图片来源网络,侵删)

- 当前ARR:300万

- 下一年预测ARR:900万

- 行业平均PS:12倍

- 期权池预留:15%

- 本轮融资金额:1500万

计算步骤:

- 投后估值 = 900万 × 12 = 1.08亿

- 投前估值 = 1.08亿 - 1500万 = 9300万

- 出让股份 = 1500万 ÷ 1.08亿 ≈ 13.9%

- 创始团队剩余股份 = 100% - 13.9% - 15% = 71.1%

如果机构要求对赌下一年ARR达到1200万,估值倍数下调至10倍,则投后估值变为1.2亿,创始团队股份被稀释至68%,**对赌失败将触发额外10%股份补偿**。

投资人视角:他们如何反向拆解你的测算表?

1. 三张压力测试表

- 延迟6个月回款:现金流缺口扩大多少?

- 获客成本上涨50%:LTV/CAC是否仍大于3?

- 核心技术人员离职:研发进度推迟3个月对ARR的影响?

2. 三个必问的尖锐问题

- “如果腾讯明天入场,你的护城河在哪?”——考验商业壁垒;

- “为什么你的毛利率比同行低20%?”——考验成本结构;

- “账上现金够撑到下一轮融资吗?”——考验融资节奏。

给创业者的最后提醒

融资测算表不是一次性文件,而是每月更新的活文档。把每一行假设标红,每验证一个就改黑,当整张表从红色变成黑色,你就从“讲故事”进化到“讲数据”。记住,投资人赌的是概率,创始人要做的就是不断提高胜率。

(图片来源网络,侵删)

评论列表