互联网教育模式有哪些?一张图看懂主流形态

在搜索引擎里输入“互联网教育模式有哪些”,结果往往罗列一堆名词,却少有人告诉你它们之间的差异与适用场景。下面用问答形式拆解。

1. 直播大班课:性价比最高的“万人同屏”

定义:一位老师对成千上万名学生实时授课,互动主要靠弹幕、投票、抢答。

适合人群:预算有限、需要系统知识输入的K12及成人考证群体。

优势:边际成本低,名师效应明显。

劣势:个性化弱,完课率常低于30%。

2. 小班互动课:把线下教室搬到云端

定义:6-20人同时在线,老师可点名、分组、板书,学生随时开麦。

适合人群:语言类、编程类需要高频练习的课程。

亮点:同伴学习氛围浓,老师能实时纠错。

隐忧:对网络带宽与排课系统要求高,规模扩张难。

3. AI自适应学习:算法当“私教”

原理:通过题目难度、答题时长、错误类型等数据,动态推送下一步学习内容。

案例:某数学APP把初中知识点拆成5万个颗粒,学生平均提分15%。

瓶颈:需要海量题库与教研团队,前期投入大。

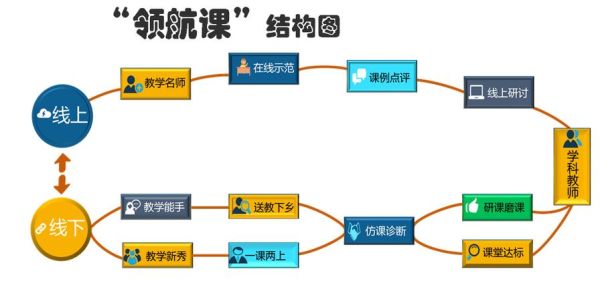

4. OMO混合式:线上线下无缝切换

场景:周一到周五在家看录播预习,周末到线下校区做实验或答疑。

价值:既解决线上“缺乏动手”痛点,又降低线下场地使用率。

难点:数据打通——线上平台与线下校区的学员画像必须实时同步。

线上学习效果好吗?先问三个关键问题

问题一:学习动机是“真需求”还是“伪焦虑”?

很多用户囤课如山,却从不打开。判断标准:

- 是否愿意为此连续早起30天?

- 是否主动搜索过相关岗位招聘要求?

如果答案都是“是”,线上学习效果至少提升50%。

问题二:课程设计是否遵循“20分钟注意力曲线”?

实验显示,成年人专注视频的平均时长为19分12秒。优质课程会把知识点切成15-20分钟模块,并在第10分钟插入互动题。 **反例**:90分钟无停顿的录播,完课率往往低于5%。

问题三:有没有“数据化督学”机制?

仅靠自律不靠谱,平台需要三层干预:

- **第一层**:学习报告每日推送到微信,家长或HR可见;

- **第二层**:未达标学员自动进入“补学群”,助教电话提醒;

- **第三层**:连续三天未登录触发“冻结账号”,需缴纳复活费。

某IT培训机构采用该模型后,班级就业率从68%升至91%。

互联网教育未来三年三大变量

变量一:AIGC重构内容生产链

过去一门新课需要教研、拍摄、剪辑、校对至少30天;如今用AI生成脚本+数字人讲师,周期缩短到72小时。**成本下降80%,迭代速度提升10倍**。但同质化风险也随之加剧。

变量二:硬件入口从手机转向“客厅大屏”

智能电视+摄像头的组合,让亲子共学场景爆发。2023年某头部平台大屏端日均学习时长已达手机端的2.3倍,**家长付费意愿提高40%**,因为“孩子不再偷偷切到游戏”。

变量三:政策对“教育数据出境”收紧

所有学员行为数据必须存储在境内服务器,跨境在线教育公司需重新搭建合规架构。**技术成本增加15%,但利好本土云服务商**。

给从业者的三点实战建议

- 把“完课率”写进团队KPI:高于60%的课程才允许扩大投放,避免烧钱买无效流量。

- 用“学习路径可视化”提升续费:让学员清楚看到“已完成→进行中→待解锁”的地图,续费率可提升25%。

- 每月做一次“负面关键词”排查:搜索“课程名+退款/骗局”,及时优化话术与售后流程,防止舆情发酵。

评论列表