2017年,移动互联网进入全面爆发期,90后、95后成为绝对主力,他们的行为轨迹、内容偏好、消费路径都与上一代截然不同。品牌要想在流量红利见顶前抓住这批人,必须先搞懂他们到底长什么样、想什么、要什么。

一、2017年互联网活跃人群画像:谁在刷屏?

1. 年龄与性别结构

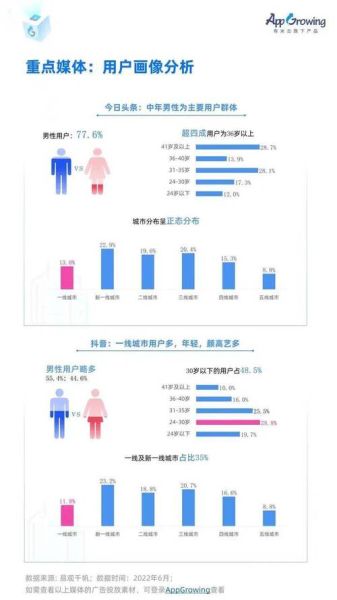

- 核心人群:18-30岁占比68%,其中95后(18-22岁)增速最快,年增47%。

- 性别分布:女性54% VS 男性46%,女性更爱在社交平台“晒”,男性更倾向游戏与科技内容。

2. 地域与设备偏好

- 三四线“小镇青年”崛起,占比首次突破40%,下沉市场成为增量主战场。

- 设备:安卓机占76%,千元机仍是主流;iOS用户虽少,但ARPU值高出安卓3.2倍。

二、内容消费行为:他们到底在刷什么?

1. 短视频与直播的“时间黑洞”

2017年,人均每日短视频使用时长突破76分钟,抖音日活从年初的300万飙升至4000万;直播打赏金额同比增长230%,秀场与游戏直播各占半壁江山。

2. 社交平台的“圈层化”

- 微信:熟人社交+支付闭环,小程序上线后,工具类访问占比达35%。

- 微博:追星与热点发酵场,明星话题阅读量TOP100中,90后艺人占82%。

- QQ空间:学生党“树洞”,16-22岁用户日均发图4.7张,远高于其他平台。

3. 内容付费的“小试牛刀”

知乎Live、得到专栏、喜马拉雅付费音频的复购率均超40%,但客单价集中在19-49元区间,说明年轻人愿为知识买单,却极度敏感于价格。

三、消费决策路径:从种草到拔草的“三秒法则”

1. 种草:KOL/KOC的“信任代理”

2017年,小红书美妆笔记日均曝光1.8亿次,其中素人笔记转化率比明星高27%。年轻人更相信“和我差不多的人”。

2. 拔草:电商平台的“极速闭环”

- 淘宝:直播带货GMV同比增长380%,薇娅、李佳琦等头部主播单场销售额破千万。

- 拼多多:社交拼团裂变,3人成团模式下,单个用户平均带来2.4个新客。

3. 售后:朋友圈的“二次传播”

超62%的95后会在收货后晒单,带定位的晒单帖平均获得43个点赞,形成二次种草。

四、如何精准触达?五个实战策略拆解

1. 渠道:找到“注意力碎片”聚集地

- 短视频:DOU+投放+挑战赛,用15秒剧情植入产品卖点。

- QQ空间:校园代理+表白墙广告,用“土味情话”包装品牌。

2. 内容:用“梗”降低沟通成本

2017年十大网络流行语中,“扎心了老铁”“皮皮虾我们走”等被品牌二次创作后,微博转发量提升5倍以上。

3. 互动:制造“参与感”而非“围观感”

- H5测试:网易云音乐“人格颜色”,2天PV破3000万。

- 线下快闪:喜茶×Fendi联名,排队8小时成社交媒体热点。

4. 价格:用“小额高频”培养习惯

瑞幸咖啡首杯免费+买二赠一,90天内复购率提升至65%,验证“补贴换留存”模型。

5. 数据:追踪“沉默的流失”

通过埋点发现:购物车放弃率超70%的用户中,83%在3天内会访问竞品页面,此时推送限时券可挽回其中41%。

五、自问自答:品牌最焦虑的三个问题

Q1:预算有限,先做品牌还是效果?

A:2017年流量成本已上涨40%,建议“70%效果+30%品牌”组合。用短视频投流快速回本,剩余预算做KOL长尾曝光。

Q2:如何评估KOL的真实带货力?

A:看三个数据:粉丝互动率(>5%为优质)、淘客后台成交UV、7天复购率,而非单纯看粉丝量。

Q3:下沉市场用户是否只看价格?

A:错。拼多多数据显示,三四线用户购买客单价≥200元的订单增速是一线城市的1.7倍,他们更追求“性价比”而非“绝对低价”。

六、2017留下的启示:别把年轻人当“韭菜”

当所有人都在谈“流量焦虑”时,真正稀缺的是“信任存量”。2017年的活跃人群教会我们:与其用套路消耗注意力,不如用真诚设计体验。毕竟,这届年轻人会长大,但他们记住的,永远是那个愿意蹲下来听他们说话的品牌。

评论列表