互联网并购流程到底分几步?

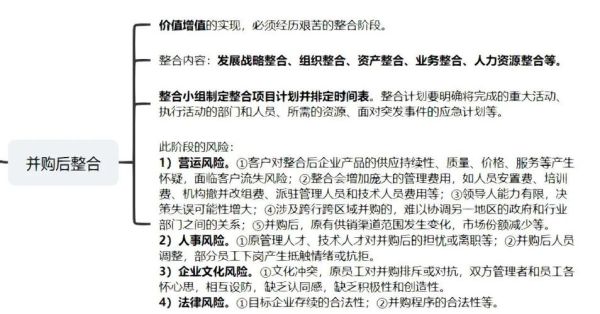

互联网并购流程通常分为六大阶段:战略定位、目标筛选、尽职调查、估值谈判、交易交割、整合落地。 **战略定位**解决“为什么买”;**目标筛选**回答“买谁”;**尽职调查**核实“值不值”;**估值谈判**敲定“多少钱”;**交易交割**完成“法律过户”;**整合落地**决定“能不能活”。 每一步都环环相扣,任何环节掉链子都会让交易价值蒸发。 ---尽职调查最容易踩哪些坑?

1. **数据真实性**:互联网公司的核心资产是用户与数据,若发现DAU注水或留存率造假,估值直接腰斩。 2. **技术债务**:代码耦合度高、文档缺失,导致后续重构成本远超预期。 3. **合规风险**:GDPR、网络安全法、数据跨境传输条款,一旦踩雷,罚款可能超过收购价。 4. **核心团队稳定性**:对赌协议未绑定关键技术人员,交割后集体离职,产品迭代停滞。 ---估值谈判时如何不被“市梦率”忽悠?

互联网公司常用三种估值模型: - **DCF现金流折现**:适合已盈利企业,难点在于预测未来五年增速。 - **P/S市销率**:SaaS企业常用,倍数区间3-15倍,取决于ARR增长率与留存率。 - **用户价值法**:社交产品按单用户估值,但需区分活跃用户与僵尸粉。 **谈判技巧**:用“对赌条款”锁定未来三年业绩,若未达标,卖方需以现金或股权补偿;同时设置“技术里程碑”,如核心算法专利未如期落地,交易对价下调10%。 ---并购后整合为何90%会失败?

失败根因并非交易结构,而是“人”与“系统”的冲突: - **文化冲突**:狼性团队遇佛系团队,OKR与KPI打架,三个月内离职率飙升。 - **技术栈不兼容**:A公司用Java微服务,B公司用PHP单体架构,合并后接口调试耗时半年。 - **用户重叠**:两款工具类产品功能重叠,若强行合并,用户被迫二选一,留存率暴跌。 ---如何破解“整合第一天”的混乱?

**三步止血法**: 1. **成立“战时指挥部”**:由双方CTO、HRD、法务负责人组成,48小时内冻结关键岗位离职。 2. **发布“过渡版产品路线图”**:明确未来90天不做任何功能迭代,只做数据打通与账号合并。 3. **启动“文化破冰计划”**:用混合编组的方式让双方团队共同完成一个短期项目,例如联合运营一次拉新活动,用结果重建信任。 ---用户数据迁移怎样避免“一夜回到解放前”?

- **灰度迁移**:先迁移5%用户,监控崩溃率与投诉率,若指标异常立即回滚。 - **双轨运行**:老系统保留只读权限三个月,防止数据丢失引发公关危机。 - **法务前置**:提前在隐私政策中增加“控制权变更”条款,避免用户以“未经同意”为由发起集体诉讼。 ---技术团队整合的“非暴力沟通”模板

场景:A公司工程师质疑B公司代码质量 **错误示范**:“你们这坨代码像屎山!” **正确模板**: 1. 描述事实:“这段逻辑在并发测试中出现了三次死锁。” 2. 表达感受:“我担心上线后会影响用户体验。” 3. 提出需求:“能否用两周时间重构锁机制?我们组可以支援测试资源。” ---如何量化整合效果?

建立“并购健康度仪表盘”,每周追踪: - **用户指标**:DAU合并后30日留存率是否≥合并前加权平均值。 - **财务指标**:交叉销售带来的ARPU提升是否覆盖整合成本。 - **团队指标**:关键岗位离职率<5%,跨部门协作工单响应时间缩短50%。 ---一个反直觉的案例:为什么放弃“全面整合”反而成功?

某头部短视频平台收购剪辑工具App后,未强制迁移用户账号,而是保留独立品牌运营,仅打通素材库与特效插件接口。结果: - 剪辑工具月活增长40%,因短视频平台导流精准。 - 收购方节省2亿元整合成本,避免技术栈重构风险。 **启示**:并非所有并购都需要“大一统”,**互补式轻整合**有时更高效。 ---未来三年互联网并购的新变量

- **AIGC资产溢价**:拥有高质量训练数据的公司估值将独立于营收,按“数据密度”定价。 - **反垄断穿透式审查**:即使交易额低于申报标准,若涉及“扼杀式收购”,仍可能被叫停。 - **跨境并购的“数据主权”博弈**:东南亚、中东市场或出现“本地化持股≥51%”的隐性门槛。

(图片来源网络,侵删)

评论列表