写一份让投资人、技术、运营都点头的互联网产品可行性报告,核心在于把“市场到底有多大”讲清楚。下面用问答式拆解,手把手带你完成从0到1的撰写流程。

(图片来源网络,侵删)

一、为什么市场容量评估是可行性报告的生死线?

投资人最常问:“这个赛道天花板够高吗?”如果答案模糊,后面所有商业模式、技术路径都会瞬间失去说服力。

- 高天花板:代表未来融资、估值、退出空间;

- 低天花板:即使产品体验再好,也难跑出独角兽。

因此,市场容量评估=为整个报告打地基。

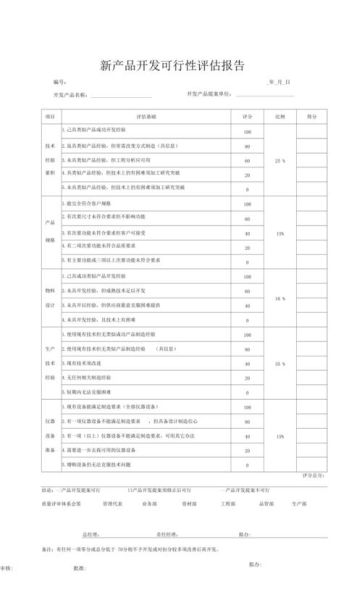

二、互联网产品可行性报告的标准框架

先把骨架搭好,再填肉。推荐7段式结构:

- 项目背景:一句话痛点+政策/技术/需求变化;

- 市场容量测算:TAM/SAM/SOM三层漏斗;

- 竞品与差异化:直接对手、间接对手、替代品;

- 商业模式画布:收入来源、成本结构、盈利拐点;

- 技术可行性:关键技术壁垒、第三方依赖、迭代节奏;

- 运营路径:冷启动、增长飞轮、留存抓手;

- 风险与对策:政策、技术、资金、团队。

其中第二段市场容量必须单独成节,用数据图表支撑。

三、如何精准评估市场容量?

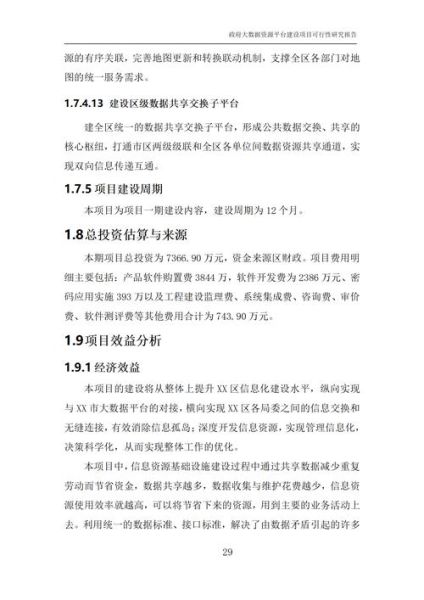

1. 先问:我到底要算哪一层?

常见误区是把全行业规模直接当自家蛋糕。正确做法是三层漏斗:

(图片来源网络,侵删)

- TAM(总可服务市场):理论上所有潜在用户的钱包;

- SAM(可争取市场):你能触达且愿意付费的细分;

- SOM(短期可占领市场):未来3年凭资源能拿下的份额。

举例:做企业级AI客服,TAM是全球客服软件支出;SAM是年营收1亿以上且已数字化的中国企业;SOM则是首批100家付费客户。

2. 再问:数据从哪儿来?

别只扔一个艾瑞报告链接。交叉验证才可信:

- 公开财报:用Salesforce、Zendesk的ARR反推SaaS渗透率;

- 行业协会:中国呼叫中心白皮书披露坐席数量×客单价;

- 抽样调研:问卷+深访30家目标企业,拿到真实预算区间;

- 搜索引擎指数:“智能客服”关键词五年复合增长=需求增速。

把不同来源的上限值与下限值列成区间,投资人一眼看到严谨度。

3. 最后问:如何把冷冰冰的数字变成故事?

用场景化叙事:

“假设一家年营收10亿的电商公司,客服人力成本占GMV的1.2%,引入AI后降至0.6%,每年节省600万。全国同类规模企业共3000家,仅这一细分就能释放180亿成本优化空间。”

数字+场景,让市场容量从抽象到具象。

(图片来源网络,侵删)

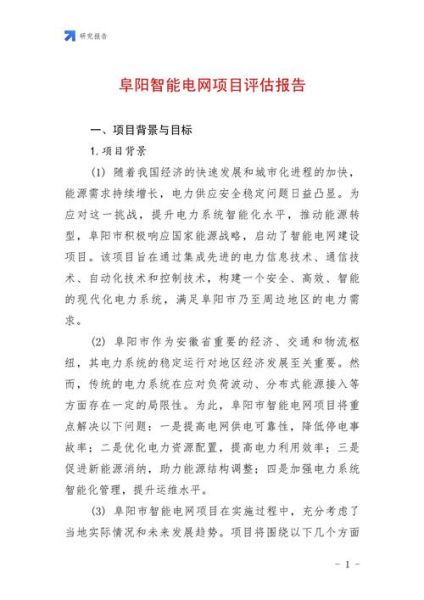

四、可行性报告中易踩的5个坑

- 把GMV当收入:平台型产品需扣除分成,直接拿GMV会被质疑;

- 忽略付费率:工具类产品日活再高,若付费率低于2%,市场容量需打折;

- 静态看市场:政策补贴退坡、技术降价都会让TAM缩水;

- 混淆用户与客户:ToB产品决策链长,终端用户数≠付费客户数;

- 过度乐观渗透率:参考智能手机普及曲线,给出分阶段渗透率假设。

五、模板示范:一页PPT讲清市场容量

【标题】中国跨境电商SaaS市场容量(2024-2027) 【数据】 TAM:2023年跨境电商GMV 2.3万亿 × SaaS平均抽佣1.5% = 345亿元 SAM:年GMV≥1亿的卖家约8000家 × 客单价20万/年 = 160亿元 SOM:三年内可签约2000家 × 客单价20万 × 续费率80% = 32亿元 【故事】 头部卖家平均IT投入占GMV的2%,SaaS化后降至1%,释放160亿成本红利。

投资人30秒就能抓到天花板、切入点、收入模型。

六、如何用行动验证市场容量假设?

写完报告不是终点,用MVP跑数据才是闭环:

- 预售页测试:投放SEM,看点击-留资转化率,反推CAC;

- 付费试点:找10家种子客户收年费,验证付费意愿与价格敏感度;

- 竞品渗透:爬取竞品官网案例数量×平均合同额,估算其SOM。

把验证结果更新到报告“风险与对策”章节,用真实数据替代假设,报告可信度瞬间提升。

评论列表