一、为什么互联网金融征信突然成为焦点?

传统银行审批一笔贷款平均耗时3–5个工作日,而头部消费金融平台只需30秒即可完成授信。这种效率差异的核心就在于互联网金融征信的实时数据抓取与模型计算能力。随着“断直连”政策落地,持牌征信机构成为唯一合规数据枢纽,市场瞬间被重新划分。

二、互联网金融征信的底层技术有哪些?

1. 多源异构数据融合

- 支付流水:微信、支付宝的日交易笔数已突破20亿,可还原用户真实消费轨迹。

- 社交图谱:通过二度人脉违约率推算个人风险,误差率比传统模型降低27%。

- 设备指纹:同一手机在30天内申请贷款超过5次,逾期概率提升4.8倍。

2. 联邦学习如何破解“数据孤岛”?

央行征信中心与百行征信已部署联邦学习节点,各参与方无需明文交换数据即可联合建模。实测显示,反欺诈模型的KS值从0.32提升至0.41,而原始数据始终保存在本地服务器。

三、监管政策怎样重塑行业格局?

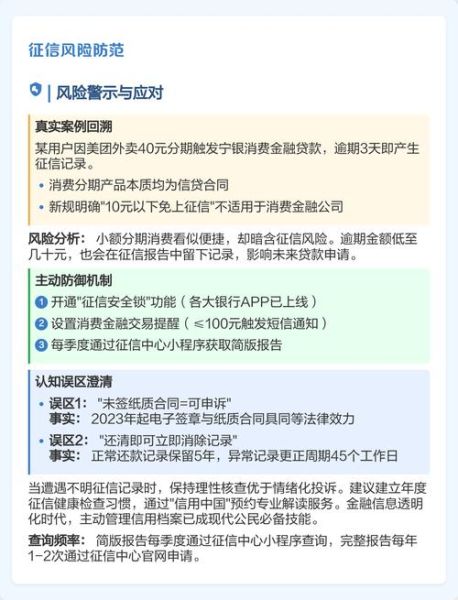

2023年《征信业务管理办法》明确三条红线:

- 未经授权不得采集个人征信信息,APP弹窗需单独勾选授权。

- 信用评分不得用于营销场景,京东金条曾因“会员等级评分”被罚50万元。

- 征信机构持牌经营,目前仅13家企业获得个人征信备案。

这些规则直接导致非持牌数据服务商转型:同盾科技剥离征信业务,聚焦风控SaaS;魔蝎科技则申请地方征信牌照。

四、用户最担心的隐私问题如何解决?

1. 数据脱敏技术

采用k-匿名算法,将用户年龄从“28岁”模糊为“25–30岁区间”,同时保持模型预测精度损失低于1.5%。

2. 区块链存证

深圳前海试点项目显示,征信查询记录上链后,违规查询量下降62%,因为每次调用都会生成不可篡改的哈希值。

五、未来三年哪些场景会爆发?

| 场景 | 市场规模 | 技术突破点 |

|---|---|---|

| 跨境电商信用支付 | 1200亿元 | 基于海关数据的实时额度调整 |

| 农村土地经营权抵押 | 800亿元 | 卫星遥感+征信交叉验证 |

| 灵活用工薪酬预支 | 500亿元 | 钉钉打卡数据对接征信系统 |

六、中小机构如何低成本切入?

答案在于“征信云”。腾讯云FinTech联盟提供标准化API,调用一次多头借贷查询费用仅0.3元,比自建系统节省70%成本。某区域性城商行接入后,小微贷款不良率从4.2%降至2.9%。

七、国际经验有哪些可借鉴?

美国Experian的“Lift”服务允许用户自主上传租金、水电费账单改善信用评分,使约500万“信用白户”获得银行贷款资格。这一模式已被芝麻信用借鉴,推出“芝麻通行证”功能,用户授权后可用充电宝归还记录提升信用分。

八、终极拷问:征信数据会成为新的生产要素吗?

贵阳大数据交易所已上线征信数据产品,定价规则按查询维度计费:基础身份验证0.01元/次,完整信贷记录0.05元/次。这意味着个人信用正在资产化,未来可能出现基于征信数据的ABS(资产支持证券)产品。

评论列表