为什么“选平台”成为企业数字化转型的头号难题?

过去三年,超过家工厂在调研中把“**平台选型**”列为阻碍项目落地的最大变量。原因并不复杂:设备协议杂、预算窗口窄、交付周期短,任何一步踩坑都会把ROI拖成负数。于是,“工业互联网平台怎么选”被搜索了上百万次,却始终没有标准答案。

工业互联网平台怎么选?先回答四个自问自答

Q1:到底要不要自建?

自建需要同时满足三个条件:**年IT投入≥营收的2%**、**内部有20人以上OT+IT混合团队**、**未来三年业务模型基本稳定**。缺一条,就老老实实选成熟厂商。

Q2:边缘能力是不是越多越好?

不是。边缘节点超过200个时,**80%的故障来自版本同步**。优先看厂商有没有“**热补丁+灰度回滚**”机制,而不是单纯比较盒子数量。

Q3:订阅制还是买断制?

订阅制把CapEx变OpEx,适合**现金流紧张**的中小工厂;买断制三年后总成本更低,适合**数据敏感**的大型央企。关键看财务部门更怕“审计”还是“现金流”。

Q4:要不要等信创名单?

如果客户是军工、电网、轨交,**必须等**;如果是消费电子代工厂,**先上车再换票**更划算。政策窗口与订单窗口往往不重合。

---有哪些成功案例?拆解三个不同行业的打法

案例一:三一重工“灯塔工厂”——重资产的渐进式改造

- **痛点**:18号厂房有1270台老旧机床,协议超过30种。

- **解法**:先选树根互联做“**协议翻译+数据湖**”,再分三批替换PLC。每批只停线48小时。

- **结果**:OEE从68%提升到92%,**18个月回本**。

案例二:百果园“小工单”——轻资产的SaaS突围

- **痛点**:2300家门店的冷链温湿度无法实时监控,水果损耗高达8%。

- **解法**:直接采购黑湖智造的标准SaaS,**两周上线**,边缘盒子用4G回传。

- **结果**:损耗降到3%,**单店年省2.4万元**。

案例三:宁德时代的“双平台”策略——既要快也要稳

- **痛点**:动力电池产线24小时不停,任何停机损失超100万元。

- **解法**:生产执行用**西门子MindSphere**保证稳定性;设备预测性维护用**阿里云工业大脑**做算法迭代。

- **结果**:非计划停机下降37%,**算法模型每季度更新一次**。

避坑清单:90%的选型失败都卡在这五步

- 把POC当交付:POC只跑通一条产线,不代表能横向复制。合同里必须写明“**横向扩展人天单价**”。

- 忽略数据主权条款:部分平台默认把脱敏数据用于训练通用模型,**央企客户需单独签署补充协议**。

- 迷信“低代码”:低代码适合报表,不适合闭环控制。如果项目里有MES指令下发,**必须预留原生开发接口**。

- 边缘盒子一次性买太多:建议按“**实际点位×1.3**”采购,冗余盒子在第二年往往直接报废。

- 验收标准模糊:把“**设备联网率**”改成“**关键设备联网率≥95%且延迟<50ms**”,避免扯皮。

未来三年,平台选型的三个变量

变量一:工业大模型落地速度

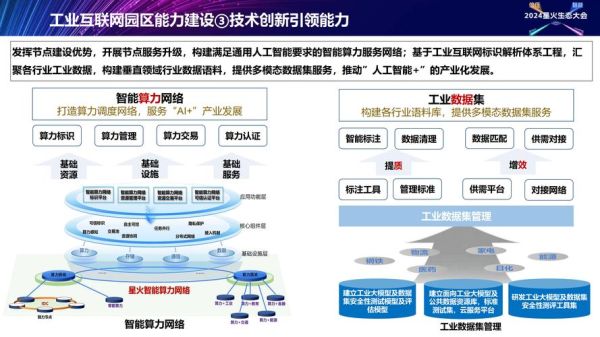

目前只有**华为、阿里、科大讯飞**三家拿到工信部工业大模型牌照。如果企业计划用生成式AI做工艺优化,**优先选这三家的生态伙伴**。

变量二:数据出境审查收紧

2024年起,**年数据量超过1TB**的工厂需要申报跨境数据评估。外资平台必须在中国境内完成模型训练,**延迟至少增加20ms**。

变量三:硬件即服务(HaaS)普及

三大运营商开始推“**5G+边缘算力租赁**”,价格比自建低40%。如果工厂在长三角或珠三角,**可以跳过边缘盒子采购**。

---给决策者的最后一句话

选平台不是选技术,是选**未来五年的合作伙伴**。把技术评分表权重降到40%,把**实施团队过往案例**权重提高到35%,剩下的25%看**商务条款灵活性**。这样选出来的平台,才有可能陪你走完整个数字化旅程。

评论列表