互联网考勤报告到底长什么样?

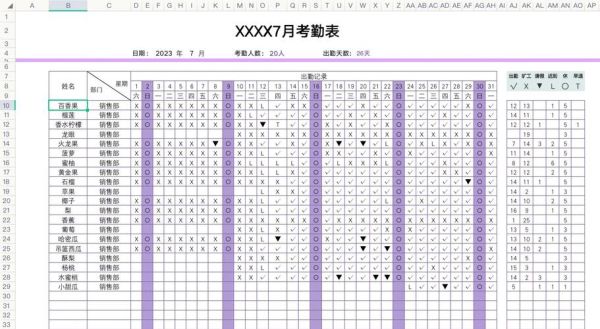

拿到一份互联网考勤报告,第一眼会看到总览仪表盘:迟到率、早退率、缺卡次数、平均工时、峰值在线人数。继续往下翻,才是按部门、按日期、按个人的明细。记住,总览只是“体检表”,明细才是“病历本”。

(图片来源网络,侵删)

为什么远程打卡数据会失真?

自问:明明员工在群里秒回消息,系统却显示“未打卡”?

自答:常见原因有三类:

- GPS漂移:地铁里、高楼间信号折射,定位飘出围栏。

- 设备时区错乱:手机自动同步网络时间,跨时区出差导致“穿越打卡”。

- 批量代打:共享定位App、模拟器、旧手机留在公司。

解决思路:把打卡日志与VPN登录日志、Git提交记录、IM最后在线时间做交叉验证,异常值一目了然。

如何快速定位异常员工?

步骤拆解:

- 在Excel里用条件格式把迟到>3次、早退>2次、缺卡>1次的人标红。

- 把打卡经纬度导出为CSV,扔进地图工具,看是否扎堆在住宅或网吧。

- 对比排班表,夜班员工白天打卡直接拉黑。

小技巧:给高频异常人员单独建一个“观察组”,每天自动邮件提醒HR。

平均工时高就一定努力吗?

自问:团队平均工时10.5小时,老板拍手叫好,真的没问题?

自答:拆开看才知道:

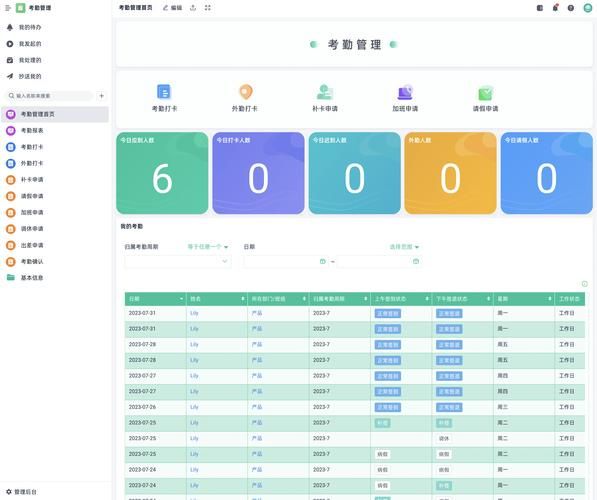

(图片来源网络,侵删)

- 有效工时:代码提交、工单处理、在线会议。

- 挂工时:凌晨登录却无任何产出,疑似挂机。

用“事件密度”指标:把每小时的操作次数除以在线时长,低于0.3即可判定为“人在心不在”。

如何用数据说服老板弹性办公?

准备三张图:

- 迟到热力图:周一、周五早高峰地铁故障导致迟到率飙升。

- 产出曲线:10:00前提交代码量仅占全天8%,说明早到并不增效。

- 离职率对比:试行弹性办公的部门离职率下降37%。

把数据贴进PPT,标题写“早到≠高产,弹性≠放羊”,老板很难拒绝。

员工隐私与数据合规怎么平衡?

自问:定位精确到5米,会不会侵犯隐私?

自答:遵循“最小可用”原则:

- 只记录是否进入围栏,不保存轨迹。

- 考勤数据90天自动销毁,离职即清空。

- 给管理层看脱敏报表,隐藏个人姓名,用员工编号代替。

在员工手册里加一句:“公司不追踪下班后的位置,只验证工作时段的到岗状态。”可大幅降低抵触情绪。

(图片来源网络,侵删)

如何把考勤报告变成生产力指南?

把“问题清单”翻译成“行动清单”:

| 问题 | 数据表现 | 行动方案 |

|---|---|---|

| 周一迟到潮 | 迟到率18% | 周一10:00上班,周五提前到16:30下班 |

| 深夜加班多 | 22:00后在线率45% | 强制22:30断网,次日可10:30到岗 |

| 异地打卡异常 | 3人跨城市打卡 | 开通异地审批流,未审批记为请假 |

每月复盘一次,把“考勤改进”写进OKR,数据才能真正驱动效率。

未来趋势:无感化考勤会取代打卡吗?

自问:刷脸、刷手机都麻烦,能不能干脆“无感”?

自答:技术已成熟,落地需过三关:

- 网络门禁:员工刷工牌进门即记录,离开时自动签退。

- Wi-Fi探针:手机连接公司Wi-Fi即视为在岗,断开15分钟视为离开。

- 电脑端心跳包:每5分钟向服务器发送一次在线信号,无信号即离线。

难点在成本与误报:Wi-Fi探针会把上厕所计为离岗,需要“二次确认”机制,例如门禁+心跳包双重验证。

一句话记住核心

考勤数据不是抓迟到的武器,而是优化工作节奏的导航仪。把报告读薄,把行动做厚,才能真正让数据为人服务。

评论列表