互联网医疗平台到底靠什么赚钱?

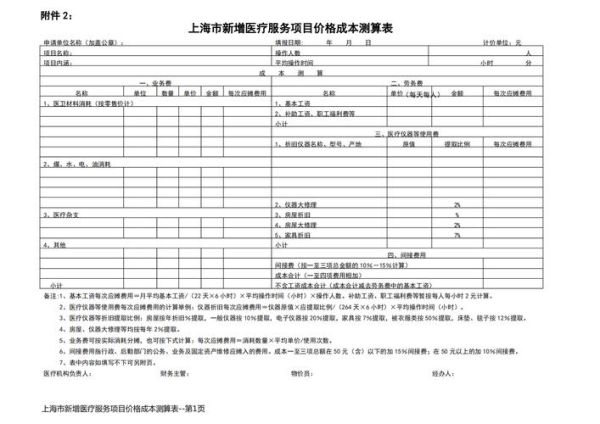

**核心收入来自三大板块:线上问诊、处方流转、健康管理。** 平台把传统医院的挂号、开药、随访搬到线上,通过规模效应降低边际成本,再用数据沉淀做二次变现。 —— **线上问诊**按次、按时、按科室定价,常见病单次15-60元,三甲副主任以上可达200元;**处方流转**抽取8%-15%药品利润;**健康管理**把慢病随访打包成年费,客单价800-3000元不等。线上问诊收费标准的制定逻辑

**定价不是拍脑袋,而是看“稀缺性+风险等级+服务深度”。** - **稀缺性**:皮肤科、儿科医生供给多,价格难抬;心内科、肿瘤科专家少,溢价明显。 - **风险等级**:普通咨询风险低,平台抽佣30%;涉及处方药,抽佣降到15%,但附加药品利润。 - **服务深度**:图文问诊最便宜,视频问诊贵30%,私人医生年费模式最贵却最稳定。用户最关心的五个价格疑问

**1. 为什么同一位医生在不同平台价格差一倍?** 答:平台补贴策略不同。新平台用“首单9.9”拉新,老平台用“会员免问诊费”锁客,医生端到手价其实只差10%-20%。 **2. 线上问诊能走医保吗?** 答:目前仅**天津、上海、浙江**部分互联网医院支持医保线上支付,且限定复诊常见病。自费仍是主流。 **3. 夜间急诊加价合理吗?** 答:合理。平台需给医生支付1.5倍夜班补贴,加价20-40元相当于线下急诊的挂号费。 **4. 医生回复慢可以退款吗?** 答:超过24小时未接诊全额退;已回复但未解决可申请50%部分退,平台仲裁看聊天记录。 **5. 线上开药比药店贵多少?** 答:同厂同规格药品,线上贵5%-10%,但免配送费+药师审方,综合成本持平。盈利模式的隐藏关卡:数据与保险

**当问诊量突破日均10万单,真正的盈利点才出现。** - **数据变现**:匿名化的用药数据卖给药企做真实世界研究,单条记录0.3-0.8元,头部平台年入过亿。 - **保险联营**:与保险公司推出“互联网门急诊险”,用户月付19元可抵6次问诊费,平台从保费中抽20%。 - **企业团检**:把慢病管理方案打包卖给B端,按员工人数收费,人均年费500元,毛利率高达60%。中小平台如何突围?

**避开三甲医院红海,深耕垂直病种。** - **皮肤科**:用AI辅助诊断降低医生成本,单次问诊压到9.9元,靠药妆复购盈利。 - **精神科**:利用视频问诊私密性优势,年费会员制,客单价做到5000元。 - **中医儿科**:标准化问诊模板+颗粒剂配送,复购率三个月内可达70%。监管红线下的生存法则

**2023年《互联网诊疗监管办法》后,三类行为直接出局:** 1. 先药后方:未问诊直接售药,罚款并下架。 2. AI冒充医生:必须用**“医生+AI”双签名**,否则算虚假诊疗。 3. 数据出境:患者健康数据需存境内服务器,违规最高罚年营收5%。未来三年收费趋势预测

- **按疗效付费**:糖尿病管理若三个月内HbA1c未达标,平台退还30%年费。 - **医保线上支付扩围**:预计2025年覆盖80%统筹区,单次问诊自费部分降至10元以内。 - **医生IP化**:知名医生脱离平台自建小程序,抽佣从30%降到5%,但需自担流量成本。

(图片来源网络,侵删)

评论列表